zu Jochen Ebmeiers Realien

zu Jochen Ebmeiers RealienDoch wer einen Blick an die Grenzen des menschlichen Verständnisses in der Welt des Mikrokosmos wagt, wo Physikerinnen und Physiker auf der Suche nach einer alles beschreibenden Weltformel sind, wird sehen, dass es in der Wissenschaft unerwartet schwierig sein kann, unrecht zu haben.

Eine Theorie, die besonders mit diesem Problem konfrontiert ist, ist die Stringtheorie. Es scheint schier unmöglich zu sein, sie auf eine bestimmte Aussage festzunageln, die mit auf der Erde durchführbaren Experimenten überprüfbar ist. Eine Forschungsgruppe von der US-amerikanischen Pennsylvania State University hat nun einen neuen Vorschlag gemacht, wie man die Stringtheorie endlich beim Wort nehmen könnte. Das Team veröffentlichte im Fachjournal Physical Review Research eine Studie, deren Titel ins Deutsche übersetzt, lautet: "Wie man Stringtheorie mit einem Teilchenbeschleuniger falsifiziert".

Der Physiker Jonathan Heckman, der an der Universität Pennsylvania arbeitet und einer der Studienautoren ist, hält die Stringtheorie für einen guten Kandidaten einer Theorie, die Gravitation und Quantenphänomene verbindet. "Einer der Nachteile der Stringtheorie besteht jedoch darin, dass sie in einer hochdimensionalen Mathematik und einer riesigen 'Landschaft' möglicher Universen operiert, was ihre experimentelle Überprüfung enorm erschwert", erklärt Heckman.

Dabei ist das Bild, das sie vom Mikrokosmos zeichnet, eigentlich fundamental anders als alles zuvor Vorgeschlagene. "Die meisten Versionen der Stringtheorie setzen insgesamt zehn oder elf Raumzeitdimensionen voraus, wobei die zusätzlichen Dimensionen sozusagen 'zusammengerollt' sind oder sich in extrem kleinen Maßstäben ineinander falten", erklärt seine Kollegin Rebecca Hicks. Die besonderen Eigenschaften dieser Geometrie zeigten sich aber erst bei extrem hohen Energien, sagt Hicks. Diese lägen "weit jenseits von dem, was wir typischerweise in Beschleunigern antreffen oder überhaupt erzeugen können."

Schwache Beschleuniger

Warum sind "Beschleuniger" – gemeint sind Teilchenbeschleuniger – hier so wichtig? Um auch die selteneren und ungewöhnlichen Bestandteile der Materie herzustellen und zu vermessen, braucht es extrem hohe Energien. Die lassen sich erzeugen, wenn man bekannte, in der Natur verfügbare Teilchen auf extrem hohe Geschwindigkeiten beschleunigt und dann aufeinanderprallen lässt.

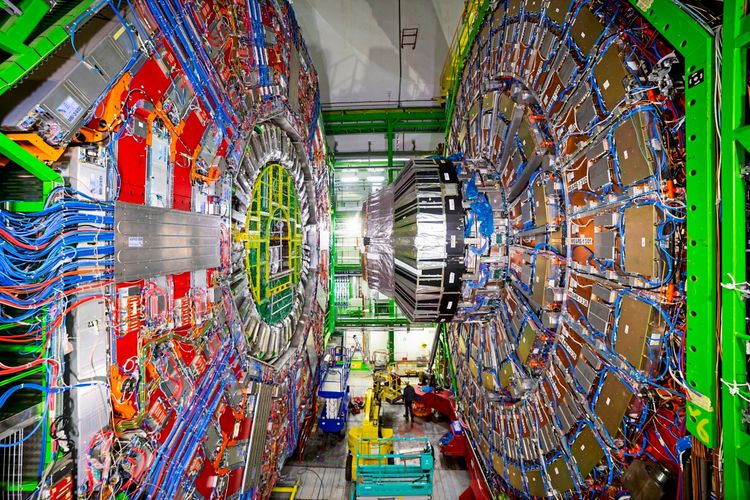

Solche Teilchenbeschleuniger sind seit Jahrzehnten die wichtigste Informationsquelle für die Teilchenphysik und sorgten für unzählige wichtige, mit Nobelpreisen gewürdigte Einsichten. Doch um tiefer und tiefer in den Mikrokosmos einzudringen, braucht es immer höhere Energien, die von immer aufwendigeren und leistungsfähigeren Beschleunigern bereitgestellt werden müssen.

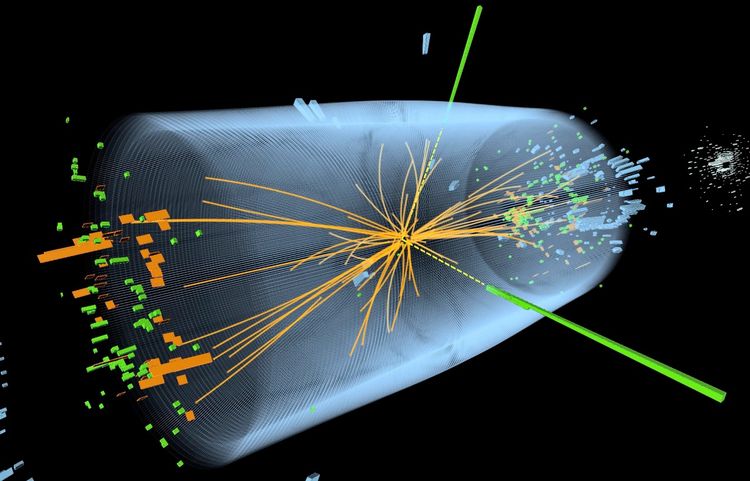

Der derzeit aufwendigste ist der Large Hadron Collider am Kernforschungszentrum Cern bei Genf. Es brauchte diese Maschine, die als komplizierteste je von Menschen gebaute gilt, um vor inzwischen rund 13 Jahren mit dem Higgs-Boson nach langem wieder ein völlig neues fundamentales Teilchen zu entdecken. Diese Entdeckung blieb ein Einzelfall. Man hat, salopp gesagt, alles gesehen, was es in diesem Energiebereich zu sehen gibt. Mehr Teilchen würden wohl erst bei noch höheren Energien auftauchen – vielleicht.

Fäden aufdröseln

Das gilt auch für die Besonderheiten der Stringtheorie. "Wenn man die Energie weit nach oben schraubt, sieht man die Wechselwirkungen so, wie sie wirklich sind – Saiten, die schwingen und kollidieren", erklärt Hicks (zu unterscheiden von "Higgs", dem Namen des Mannes, nach dem das Teilchen benannt ist). "Bei niedrigeren Energien gehen die Details verloren, und wir sehen nur noch die bekannten Teilchen. Es ist so, als ob man aus der Ferne die einzelnen Fasern eines Seils nicht mehr erkennen kann. Man sieht nur eine einzige, glatte Linie."

Doch um diese Effekte sichtbar zu machen, ist nicht nur der LHC, sondern sind auch alle bisher vorgeschlagenen künftigen Superbeschleuniger zu schwach. Die Stringtheorie scheint damit zu einem merkwürdigen Schattendasein verdammt – lebendig, weil sie nicht widerlegt ist, aber doch weit unter ihren eigenen Ansprüchen, weil sie nicht angemessen überprüft werden kann.

Das Team aus Pennsylvania nahm nun die Stringtheorien – eigentlich gibt es mehrere, die jedoch zum Teil nur mehrere Seiten derselben Medaille sind –, genauer unter die Lupe, um nicht doch irgendwelche Aussagen darin zu finden, die mit menschenmöglichen Beschleunigern wie dem LHC überprüft werden können. Und dabei wurden sie nun fündig.

Die Zahl fünf

Es gibt offenbar eine mögliche Konstellation von Elementarteilchen, die Stringtheorien nicht beschreiben können, und zwar eine aus fünf einzelnen Teilchen. Zur Erklärung: Die aktuell bekannten Teilchen lassen sich in Zweiergruppen zusammenfassen, jedes Elektron besitzt als Partner ein Neutrino, während jedes Quark – die Teilchen, aus denen die Teile von Atomkernen bestehen – ebenfalls einen Partner besitzt. Das Up- und das Down-Quark zum Beispiel, die in unterschiedlichen Konstellationen Neutronen und Protonen bilden, sind ein solches Paar, analog zum Elektron und seinem Neutrino.

Das neue Konzept postuliert nun eine Gruppe von Teilchen, die kein Paar, sondern eine Fünfergruppe bilden. Anzeichen für die Existenz einer solchen Struktur gibt es bislang nicht. Doch offenbar sind Stringtheorien nicht in der Lage, sie zu beschreiben, und das macht sie interessant. "Wir haben alles durchforstet, und dieses fünfköpfige Paket taucht einfach nicht auf", sagt Heckman.

Physikalisch würde sich das Konzept in der Anwesenheit eines sogenannten Majorana-Fermions äußern. Das ist ein Teilchen ohne Ladung, das sein eigenes Antiteilchen ist, wie eine Münze mit zwei verschiedenen Seiten. Ohne weiter auf die Subtilitäten eines solchen Teilchens einzugehen, soll gesagt sein, dass es auch in anderem physikalischen Kontext von Interesse ist, experimentell aber noch nicht nachgewiesen werden konnte, außer als sogenanntes Quasiteilchen in Festkörpern.

Bisher keine Spur

Der neue Vorschlag ist ein seltener Lichtblick in einer seit vielen Jahrzehnten andauernden Krise. Das Team stellt dabei klar, dass man nichts gegen die Stringtheorie habe. "Wir wollen nicht, dass die Stringtheorie scheitert", sagt Hicks. "Wir machen einen Stresstest und üben mehr Druck aus, um zu sehen, ob sie standhält."

Doch das Konzept könnte kurioserweise ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Stringtheorie selbst. Der Spielraum des LHC scheint nämlich bereits ausgeschöpft zu sein. Das Team suchte in bisherigen experimentellen Daten des LHC nach Spuren der fünfteiligen Strukturen. "Wir haben Suchvorgänge, die ursprünglich für 'Charginos' – hypothetische geladene Teilchen, die von der Supersymmetrie vorhergesagt werden – entwickelt wurden, neu interpretiert und nach Signaturen von 5-Plet-Teilchen gesucht", sagt Hicks. "Wir haben bisher keine Beweise gefunden, was bedeutet, dass jedes 5-Plet-Teilchen mindestens 650 bis 700 GeV schwer sein muss, fünfmal schwerer als das Higgs-Boson."

Damit ist die Existenz dieser Strukturen weiterhin nicht ausgeschlossen, doch möglicherweise braucht es einen größeren Beschleuniger, um sie – vielleicht – zu entdecken. Glücklicherweise erhält der LHC gerade ein Upgrade, das zwar keine höheren Energien, aber zumindest mehr Teilchenkollisionen bringen wird. Vielleicht lässt sich das sonderbare Teilchen mit seinen vier Partnern dann ja doch noch blicken.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen