aus derStandard.at, 16. Juli 2025 Die babylonische Weltkarte. zu öffentliche Angelegenheiten

Die Inder leben ähnlich wie die Baktrer1 … In ihrer Gegend liegt eine große Sandwüste. Darin leben Ameisen, kleiner als Hunde, aber größer als Füchse. Einige solcher Tiere, die dort gefangen wurden, kann man am persischen Königshof sehen. Beim Bau ihrer unterirdischen Wohnung werfen diese Ameisen Sand heraus in gleicher Weise wie die Ameisen in Griechenland. Sie sind auch im Aussehen recht ähnlich. Der ausgeworfene Sand ist goldhaltig.

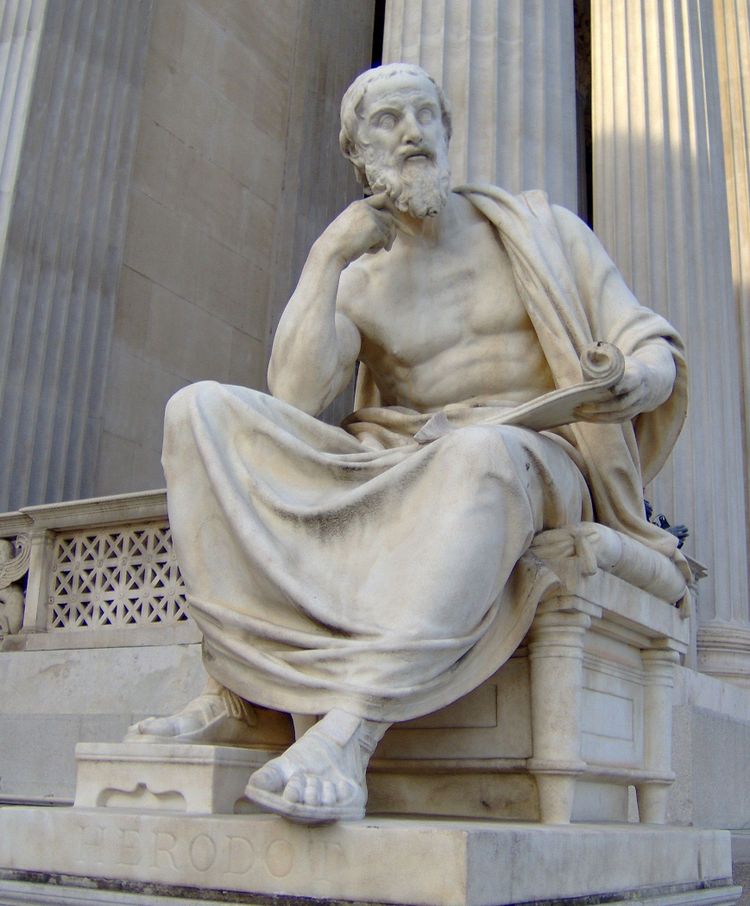

Diese Beschreibung Indiens2 ist eine Passage aus den Historien, einem neunbändi-gen Werk aus der Feder des antiken griechischen Gelehrten Herodot von Halikar-nassos (ca. Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.), der den Beinamen "Vater der Ge-schichtsschreibung" trägt.

Passiert man das Wiener Parlament, fällt der Blick unweigerlich auf seine in schil-lerndem, weißem Stein gehauene Statue. In den Historien schildert er den Aufstieg des Perserreichs im späten 6. Jahrhundert v. Chr. und die Perserkriege im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. Zu Herodots Leistungen soll, neben der Abfassung des ersten Geschichtswerks, auch das Bereisen der damals bekannten Welt zählen. In der Fach-literatur wird er deshalb oft mit neuzeitlichen Gelehrten verglichen und im histori-schen Urteil beinahe auf Augenhöhe mit dem berühmten deutschen Forschungsrei-senden Alexander von Humboldt (1769–1859) gestellt.

So soll Herodot angeblich Ägypten bereist haben sowie das wilde Skythien (ein historisches Gebiet in Zentralasien) und eben auch das entlegene Indien. Dies wird von ihm selbst aber an keiner Stelle seines Werkes ausdrücklich behauptet! Viel-mehr teilt er seiner Leserschaft nur mit, einige Orte der östlichen Mittelmeerwelt besucht zu haben. Historikerinnen und Historiker setzen jedoch stillschweigend voraus, er habe sämtliche Regionen, die er beschreibt, persönlich bereist. Grund für diese Annahme bietet seine griechische Herkunft. Schließlich gelten die klassischen Griechen doch als die ersten Philosophen, Wissenschaftler und Entdecker der Ge-schichte.

Das scheinbar so stimmige Bild Herodots als Entdecker, der die damals bekannte Welt erkundete und ihre Bewohner studierte, weist jedoch bei genauerer Betrach-tung deutliche Risse auf. So erwecken seine Beschreibungen bei einer modernen Leserschaft stellenweise den Eindruck, dass er gar viel Wunderliches und Exoti-sches sah: goldscheffelnde Ameisen, Kannibalen und Völker mit fremdartigen Sitten und Gebräuchen bewohnen – so die Berichte – die Ränder der Welt. Diese Darstellungen lassen heute Zweifel an der Glaubwürdigkeit und daher an der "Wis-senschaftlichkeit" seiner Ausführungen aufkeimen. Unweigerlich drängt sich dem Leser von Herodots Schrift die Frage auf, wie ernst seine Beschreibungen zu neh-men sind und wie er zu seinen Informationen gelangte.

Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen bleibt in der althistorischen Forschung häufig der Umstand unberücksichtigt, dass das den Griechen benach-barte Achaimenidenreich, das erste persische Imperium, die Welt sowohl durch seine Infrastrukturprojekte als auch durch seine Kommunikationsstrukturen auf bislang unerreichte Weise miteinander vernetzte und dabei ein Weltbild schuf, das die Vorstellungen, die sich seine Nachbarn von der Welt machten, nachhaltig be-einflusste.

Der Mythos von der angeblichen Initialzündung der Wissenschaft durch die Grie-chen weicht durch diesen Umstand in der modernen Forschung zunehmend einem anderen Bild. So werden die Beiträge der Kulturen des Alten Orients deutlicher her-vorgehoben. Galten beispielsweise die babylonischen und persischen Schriftkultu-ren früher als stumme Zeugen, deren Stimmen nur durch griechische Vermittlung hörbar wurden, sind Wissenschaftler heute in der Lage, diese Texte zu lesen und zu verstehen. Dadurch ist es möglich geworden, die Weltbilder der altorientalischen Imperien aus ihren eigenen Zeugnissen zu rekonstruieren.

Bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. entstanden im Alten Orient die ersten Imperien mit typischen Wesensmerkmalen wie großer räumlicher Ausdehnung, politischer Vielfalt und dem Anspruch auf Weltherrschaft. Obwohl die Welt, in der die ersten Imperien entstanden, bereits durch ausgedehnte Handelsnetzwerke vernetzt war, fehlte ein umfassendes Weltbild. Um ihren Herrschaftsanspruch zu rechtfertigen, schufen Imperien deshalb Vorstellungen von Großräumen in ihren Inschriften, welche die Welt nach kulturellen und sozialen Werturteilen strukturierten. Die Weltbilder dieser Imperien waren stark ideologisch geprägt. Ihre Wirkung reichte weit über die Antike hinaus und prägte nachfolgende Imperien.

Als die persischen Großkönige aus der Dynastie der Achaimeniden (Ende 6. Jahr-hundert bis 330 v. Chr.) das bislang größte Imperium geschaffen hatten, konnten sie auf eine lange Tradition solcher Raumvorstellungen zurückgreifen. Ihr Weltbild ba-sierte auf der "Babylonischen Weltkarte", einer schematischen Darstellung einer kontinentartigen Landmasse, umgeben von einem endlosen Ozean, in dem mythi-sche Wesen leben. Neben dieser ersten schematischen Weltkarte der Geschichte sind während der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. noch andere Texte in Mesopotamien entstanden, die sich für die Erörterung des persischen Weltbilds eigneten.

So wurden Völker mit rauen und primitiven Sitten am Rand der Welt verortet, den entweder der Ozean oder endlose und leere Wüsten repräsentieren. Die Achaime-niden veränderten nun das vorherrschende Weltbild in ihren Inschriften: Anders als ihre Vorgänger beanspruchten sie die Herrschaft auch über die Ränder der Welt hinaus, indem sie stolz die Kontrolle der jenseitigen Länder des Meeres und der Wüste behaupteten. Gemäß ihrem Weltbild entsprach das Imperium der Welt.

Interessanterweise datiert die erste Weltbeschreibung eines Griechen in jene Zeit, als die griechischen Städte an der Küste der heutigen Türkei erstmals in direkten Kontakt mit dem persischen Imperium traten. Herodot und einige griechische Gel-ehrte vor ihm beschrieben Asien just in einer Weise, die der räumlichen Ausdeh-nung des achaimenidischen Imperiums entsprach – mit dem Unterschied, dass sie den imperialen Raum als eigenständigen Kontinent betrachteten.

So entstand die Idee des Kontinents Asien, dessen Ränder die Heimat mythischer Wesen und Völker sind, ähnlich der Raumvorstellung der Achaimeniden. Wie im Weltbild der Perser bilden auch bei Herodot der Ozean und menschenleere Wüsten die Grenzen der Welt. Die griechische Vorstellung von der bewohnten Welt folgt somit jener des Imperiums.

Den Gegenpart zu Asien bildet bei Herodot Europa, das die Griechen als Land-masse jenseits der politischen und ideologischen Grenzen des Imperiums betrach-teten. Versuche der persischen Großkönige, von Asien nach Europa zu expandie-ren, beschreibt er als Verletzung göttlicher Grenzen. Auch seine Darstellung der Ränder Europas folgt dem persischen Weltbild; so sind in den Historien gemäß der Beschreibung Asiens auch an den Rändern Europas wilde Bewohner beheimatet. Auffällig ist zudem, dass sich das gesicherte geografische Wissen ganz in den Bah-nen der Weltvorstellung der Achaimeniden bewegt. Was sich jenseits der Grenzen dieses Wissens befindet, ist Gegenstand von Spekulationen und wird dem Land der Mythen zugeordnet.

Doch sind die offensichtlichen Parallelen zwischen den imperialen und griechischen Weltbildern lediglich ein Zufallsfund von modernen Historikern, denen Bibliothe-ken Einsicht in Texte aus scheinbar nicht verbundenen Teilen der antiken Welt ge-währen? Vieles spricht dagegen, denn die Achaimeniden verbreiteten ihre Weltbil-der im gesamten Imperium und darüber hinaus mittels ideologisch aufgeladener Botschaften sowohl unter ihren Untertanen als auch in ihren Grenzräumen.

Diese Botschaften wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und an lokale kul-turelle Vorstellungen angepasst, wie etwa jenen der Babylonier, Ägypter und auch der Griechen. So vernetzte das Imperium den Großraum Eurasien nicht nur durch große Infrastrukturprojekte, sondern auch durch weitreichende Kommunikations-strukturen, zu denen unter anderem Botensysteme gehörten.

Befreien wir uns von den Schablonen unserer gewohnten Denkformen, die vorge-ben, wie wir das Altertum wahrnehmen, so erscheint das Achaimenidenreich mit seinen Weltbildern jene der Griechen und insbesondere Herodots beeinflusst zu haben. Oder mit anderen Worten: Der Halikarnassier hätte sich gar nicht erst auf Reisen begeben müssen, um die Welt zu beschreiben. Hierzu dienten ihm die Raumvorstellungen der Achaimeniden.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen