zu Männlich, zu öffentliche Angelegenheiten; zu Levana, oder Erziehlehre

zu Männlich, zu öffentliche Angelegenheiten; zu Levana, oder Erziehlehreaus derStandard.at, 12. Juni 2025

Wo und wann der Gender-Gap in Mathematik entsteht

Frauen sind in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik – den sogenannten Stem- oder Mint-Fächern – nach wie vor unter-repräsentiert, auch in Österreich. An der Universität Wien beispielsweise sind laut aktuellen Zahlen weniger als ein Drittel der Studierenden in den Bereichen Informatik und Physik Frauen (konkret: 29,5 Prozent und 32 Prozent). Der Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist an diesen Fakultäten noch geringer.

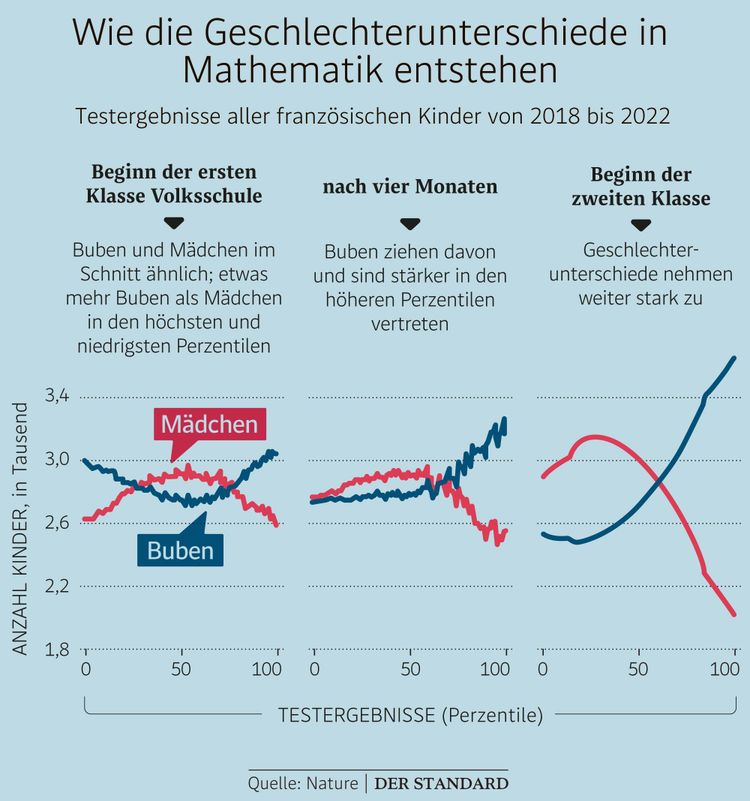

Woran aber liegt das? Wo könnte am besten angesetzt werden? Eine neue Studie aus Frankreich rückt den Beginn der Schulzeit in den Fokus. Die im Fachblatt Nature publizierten Untersuchungen an fast drei Millionen Volksschülerinnen und Volksschülern zeigen, dass messbare Geschlechterunterschiede zulasten der Mädchen schon im Laufe des ersten Schuljahrs rapide entstehen, während sie davor nicht messbar waren.

Die neuen Ergebnisse legen damit einmal mehr nahe, dass die Gründe für die Unterrepräsentanz von Frauen in Stem-Fächern weniger in angeborenen biologischen als soziokulturellen Faktoren – also der Erziehung und Ausbildung – zu suchen sein dürften. Denn schon frühere Untersuchungen haben bestätigt, dass es bei männlichen und weiblichen Säuglingen ein identisches Zahlenverständnis gibt. Sie haben also ganz ähnliche Fähigkeiten, Gruppen von Objekten anhand ihrer Anzahl zu unterscheiden.

Auch noch bei kleinen Kindern weisen die meisten mathematischen Aufgaben nahezu keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Gesamtleistung auf. Wissenschaftlicher formuliert: Die Verteilung der interindividuellen Variabilität überschneidet sich bei beiden Geschlechtern massiv. Untersuchungen zeigten aber auch, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in Mathematik je nach Kultur und Testbedingungen variieren. Bei Zeitdruck etwa dürften Buben besser abschneiden.

Daher gehen Forschende davon aus, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in Mathematik vor allem eine Verinnerlichung des soziokulturellen Stereotyps sind, dass Mädchen schlecht in Mathematik seien. Die junge Neurowissenschafterin Pauline Martinot (University Paris Cité) und ihr Team liefern nun konkrete Anhaltspunkte, wo, wann und in welchem Umfang sich dieses Stereotyp festsetzt.

Für ihre Studie werteten sie im Rahmen einer vierjährigen Längsschnittuntersuchung die Sprach- und Mathematikleistungen aller französischen Erst- und Zweitklässler (2.653.082 Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren) aus. Buben und Mädchen zeigten bei der Einschulung sehr ähnliche Mathematikkenntnisse, aber nach vier Monaten Schulzeit wurde ein Geschlechterunterschied zugunsten der Buben deutlich.

Nach einem Jahr erreichte dieser Unterschied eine Effektstärke von etwa 0,20; sie hatten sich damit gegenüber den ersten vier Monaten vervierfacht. Diese Ergebnisse wiederholten sich jedes Jahr und variierten nur geringfügig zwischen Familien, Klassen oder Schultypen und sozioökonomischen Niveaus. Obwohl die Schulbildung mit dem Alter korrelierte, lieferten die Ergebnisse deutliche Hinweise, dass der Geschlechterunterschied eher mit der Schulbildung als mit dem Alter zunahm.

Martinot und ihr Team stellten zudem fest, dass die Unterschiede in den Schülerleistungen in ganz Frankreich zu beobachten waren. Außerdem traten sie unabhängig vom sozioökonomischen Status auf, der Art der durchgeführten Mathematikprüfung und der Frage, ob es sich um eine öffentliche oder private Schule handelte.

Eine wesentliche Einschränkung der Studie besteht darin, dass sie nur Textergebnisse von drei Zeitpunkten berücksichtigt: zu Beginn des Schuljahrs, vier Monate später und ein Jahr später. Daher lassen sich keine detaillierten Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Mathematik im Laufe der Schulzeit verändern.

Das wiederum schränkt die Möglichkeit ein, spezifische Mechanismen zu identifizieren, die diese Unterschiede verursachen. Offensichtlich ist, dass diese Kluft quasi mit Schulbeginn aufgeht – und spätestens dann gegengesteuert werden sollte. Wenn nicht schon im Kindergarten.

Die andere Frage ist die Übertragbarkeit der französischen Ergebnisse. Die deutsche Expertin Lena Keller vom Institut für Pädagogisch-Psychologische Lehr- und Lernforschung der Universität Kiel muss das erst noch durch Studien erhärtet werden, wie sie gegenüber der Deutschen Nachrichtenagentur sagte.

Eine aktuelle Studie aus Deutschland zeige, dass Lehrkräfte in der 1. und 2. Klasse höhere Erwartungen an Burschen als an Mädchen in Mathematik stellten. Zudem bestätigte sich: "Je stärker Lehrkräfte traditionelle Geschlechterstereotype vertraten, desto stärker unterschätzen sie die Mathematikleistungen von Mädchen." Es sei laut Keller plausibel, dass es eine ähnliche Entwicklung der Geschlechterunterschiede in der Mathematikleistung wie in Frankreich auch in Deutschland gibt.

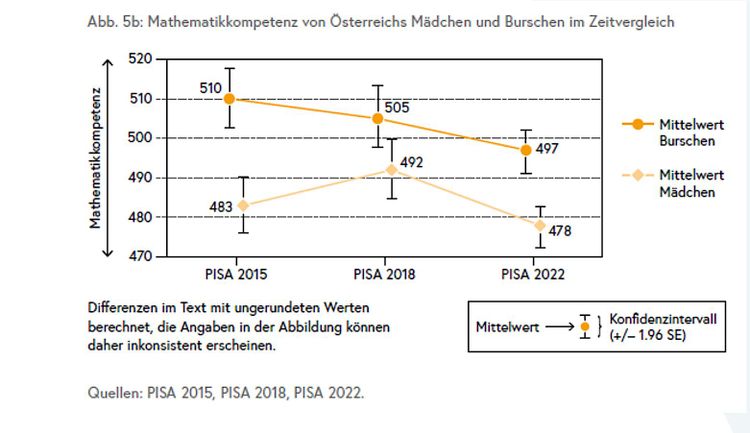

Das gilt mit entsprechenden Abänderungen wohl auch für Österreich, wo der Handlungsbedarf allerdings noch größer ist.

Bei den internationalen Pisa-Tests, für die zuletzt 2022 die Mathematikkenntnisse der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler abgefragt wurden, ist in Österreich die Kluft zwischen Burschen und Mädchen im internationalen Vergleich besonders hoch. Sie betrug vor drei Jahren 497 zu 478 Punkte, was etwa einem halben Lernjahr entspricht. Nur in Italien ist der Unterschied noch größer.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen