aus FAZ.NET, 10.07.2025 zu Geschmackssachen

100 Jahre Museumsinsel

Als die Preußen das Museum für alle erfanden

Das

Alte Museum in Berlin war vor zweihundert Jahren etwas ganz Neues: ein

Haus, das eigens für die Präsentation von Kunstschätzen errichtet und

für alle Besucher zugänglich war. Davon erzählt eine Ausstellung auf der

Museumsinsel.

An einem Frühlingstag des Jahres 1832 erlebte die Schriftstellerin Fanny Lewald in Berlin eine Offenbarung. „Ich wusste nicht, wie mir geschah, aber die Tränen kamen mir in die Augen“, schrieb sie später in ihren Memoiren, „ich empfand, dass etwas für mich auf der Welt vorhanden sei, das höher stehe als alles mich zufällig Berührende und Verletzende ... Das Schöne war vorhanden in der Welt, und ich konnte es genießen!“ Auch das Gebäude, in dem das Schöne ihr begegnete, erregte ihre Begeisterung: „Die vollkommene Harmonie, das in sich Geschlossene des Baues, der stille, feierliche Ausdruck in den Köpfen der alten Bildwerke ... waren mir fremd und vertraut zugleich.“ Das Bauwerk, von dem Fanny Lewald schwärmte, steht heute noch. Es ist das Alte Museum.

Fünf Jahre lang will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz von diesem Sommer an den zweihundertsten Geburtstag der Berliner Museumsinsel feiern, deren eigentliche Geschichte erst 1830 mit der Eröffnung von Schinkels großem Kunsttempel am Lustgarten beginnt. In diesem Event-Marathon ist die Ausstellung, mit der die Antikensammlung im Alten Museum an dessen Grundsteinlegung im Juli 1825 erinnert, wahrscheinlich nur eine kleinere Etappe. Trotzdem ist ihr Beitrag entscheidend, denn er bildet den Rahmen für alles, was in den Jahren bis 2030 noch auf dem Programm steht. Denn den inneren Plan, den tieferen und bis heute gültigen Sinn des historischen Projekts Museumsinsel kann man nirgendwo besser begreifen als hier am Ort ihrer Gründung.

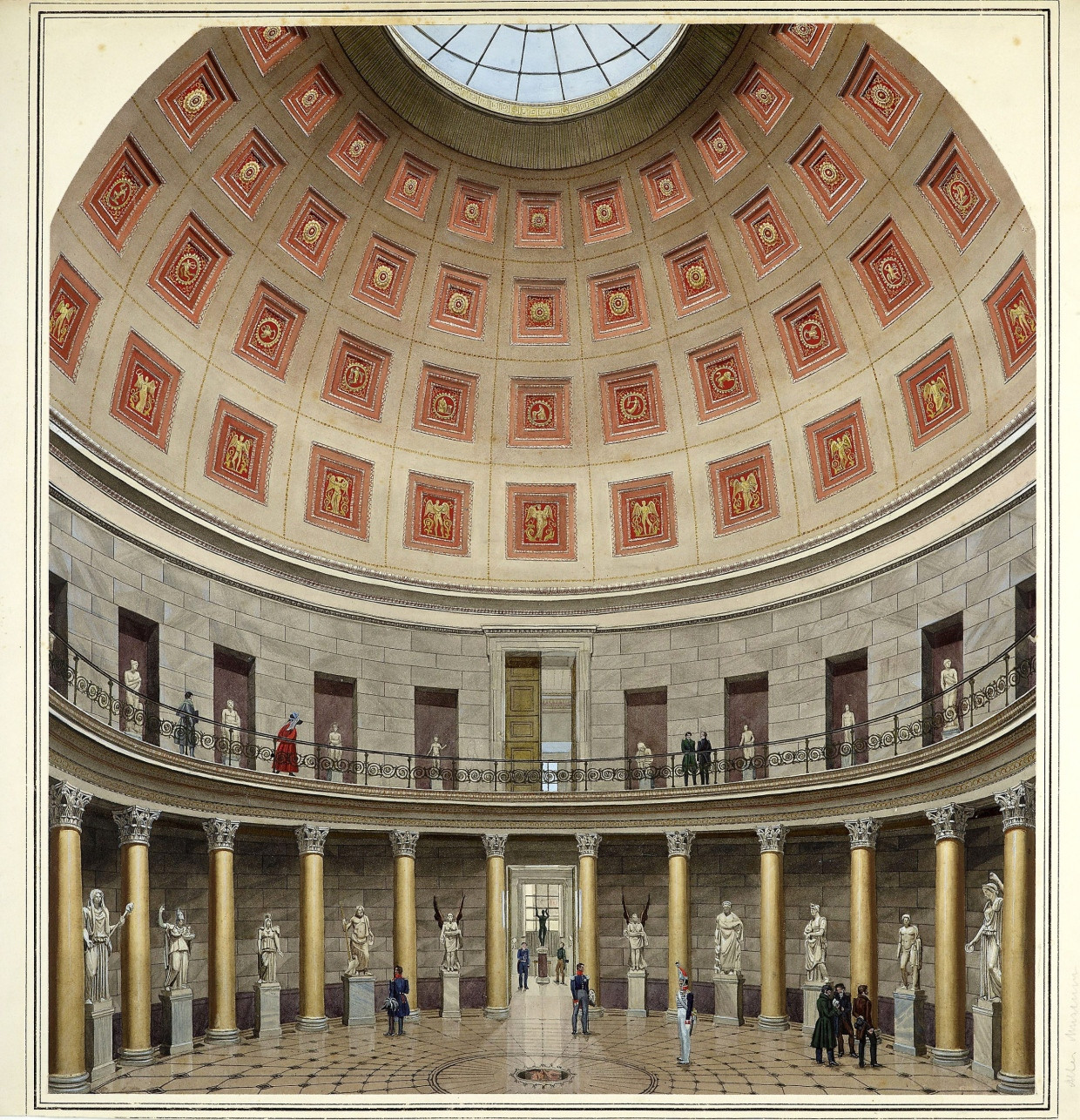

Der Grundsteinlegung am 9. Juli vor zweihundert Jahren war ein erbitterter Streit zwischen den beiden Hauptakteuren in der königlichen Museumskommission vorausgegangen, dem Architekten Karl Friedrich Schinkel und dem Archäologen Aloys Hirt. Hirt, der geistige Kopf des Museumsprojekts, hatte Schinkels Entwurf eines Vierflügel-Rechtecks mit einer Säulenvorhalle und einer zentralen Rotunde als „zu riesenhaft und zu kostspielig“ abgelehnt; zudem würden sich die marmornen Antiken in der großen Rundhalle „gleichsam verliehren“.

Schinkel dagegen verteidigte seinen Vorschlag eines „schönen und erhabenen Raums“ und „würdigen Mittelpunkts“, der „empfänglich machen und eine Stimmung geben“ müsse für „den Genuß und die Erkenntniß dessen, was das Gebäude überhaupt bewahrt“. Am Ende entschied ein königliches Machtwort, dem sich der Rest der Kommission anschloss: Friedrich Wilhelm III. stellte 700.000 Taler für den Bau bereit mit der Anmerkung, dass „in keinem Falle auf irgend einigen Nachschuß gerechnet werden“ dürfe. Ein wahrhaft preußisches Budget.

Dass Schinkel sparen musste, sieht man sowohl in der Ausstellung als auch am Gebäude selbst: Die Säulen der Vorhalle und des Treppenhauses sind nicht aus Marmor, sondern aus Elbsandstein, die Stufen über dem hohen Sockel aus sächsischem Granodiorit. Der ästhetischen Wirkung des Bauwerks tut das keinen Abbruch. Die imponierende Wucht des Alten Museums mit seinen achtzehn Riesensäulen ist nur mit dem etwa gleichzeitig entstandenen Kapitol in Washington vergleichbar. Jetzt, da die barocke Hülle des Berliner Schlosses wieder da ist, sieht man erst, was Schinkels Museumsbau eigentlich war: eine Unabhängigkeitserklärung der Kunst gegenüber der politischen Macht.

In einem Punkt nämlich waren sich die Kontrahenten Hirt und Schinkel überaus einig: Das neue Museum durfte keinen exklusiven Charakter haben. Es sollte vielmehr der Anschauung und dem Studium sowohl der Experten als auch der breiten Massen dienen, wie Aloys Hirt bereits 1798 unter dem Eindruck der Französischen Revolution in einer Denkschrift gefordert hatte. Auf diese Weise entstand auf der Spreeinsel im Zentrum Berlins etwas gänzlich Neues: das weltweit erste Volksmuseum der schönen Künste. Zwar waren auch der Louvre und das British Museum längst für jedermann geöffnet, aber beide saßen seinerzeit in ehemals königlichen oder adligen Palästen. Der Schinkelkubus war hingegen „ein völlig neues Gebäude, ausschließlich für den Zweck des Museums“, wie es im Kommissionsbeschluss hieß – ein Neubau als Initialzündung für die Museumskultur der Moderne.

Die Gründungsakte, die im Sonderausstellungssaal der Antikensammlung ausliegt, verrät einiges über die Spannungen hinter dem Projekt. Nach der Bauorder Friedrich Wilhelms – „Heil ihm und seinem Königsstamme!“ – folgen die Namen seiner Kinder, darunter die künftige Zarin Charlotte von Preußen und der spätere Kaiser Wilhelm I., bevor die toten und lebenden Kommissionsmitglieder aufgeführt werden: Hardenberg, Bülow, Stein zum Altenstein – Reformer und Reaktionäre vereint auf einem Blatt.

Die Antiken der Potsdamer Schlösser, schon unter Napoleon geplündert, wurden für das neue Museum erneut abtransportiert, darunter von Friedrich II. erworbene Spitzenstücke wie der „Betende Knabe“ und der „Grüne Caesar“. Die Sammlung Giustiniani wiederum, 1815 in Rom erworben, ergänzte die königlichen Gemäldebestände, die ins Obergeschoss des Bauwerks wanderten, wo sie auch im Winter genug Tageslicht bekamen. Die Kunstschätze Preußens flossen so in einem Haus zusammen, das samstags und montags für jedermann und an vier weiteren Tagen für Künstler und Studenten zu freiem Eintritt geöffnet war; ausländische Gäste, die ihren Namen ins Besucherbuch eintrugen, hatten an allen sechs Tagen Zugang.

Sofort explodierten die Besucherzahlen. Während zuvor etwa fünfhundert Besucher jährlich die Sammlungen im Berliner Schloss sahen, waren es im Neuen Museum im Jahr 1835 gut fünfzigtausend. Viele erwarben für ein paar Silbergroschen einen Kurzführer, in dem die Exponate nach Nummern aufgeführt und beschrieben waren. Einige der silbernen Nummernplättchen kleben immer noch auf Büsten und Torsi aus der Antikensammlung. Die ältesten Stücke stammen aus der kurfürstlichen Kunstkammer, die jüngeren fast sämtlich aus dem zeitlichen Umkreis der Museumsgründung, als der Kunsterwerb eine Frage des nationalen Prestiges war.

Ein Sonderfall ist die Sammlung des preußischen Diplomaten und Hardenberg-Vertrauten Jakob Ludwig Salomon Bartholdy, aus der die Ausstellung einen rotfigurigen Lekythos mit einer geflügelten Nike zeigt, die an den Seesieg der Athener über die Perser bei Salamis erinnert. Mit Bartholdy beginnt die Reihe großer jüdischer Stifter, ohne die es die Schätze der Museumsinsel in ihrer heutigen Form wohl nicht gäbe.

Von Anfang an war Schinkels Museum auch eine Forschungsstätte. Davon zeugen die „Artemis Colonna“, eine römische Kopie nach hellenistischem Vorbild, die die Restauratoren mit neuen Marmor- und Gipsergänzungen versehen und gereinigt haben, sowie der „Jüngling des Antiphanes“ aus Paros, der nach seiner Entdeckung im Jahr 1833 von Emil Wolff, einem Neffen Schadows, an Kopf und Schultern ergänzt, um 1904 brachial entrestauriert und jetzt in seiner Torsogestalt sorgsam geglättet und konserviert wurde.

Es sind keine Preziosen, sondern typische Stücke der Antikensammlung, die in der Ausstellung gezeigt werden. Aber auch sie haben teil am Glanz des Schönen, von dem Fanny Lewald vor bald zweihundert Jahren ergriffen wurde. Und sie erzählen vom Alltag eines Museums, das einmal das erste seiner Art war.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen