zu Geschmackssachen

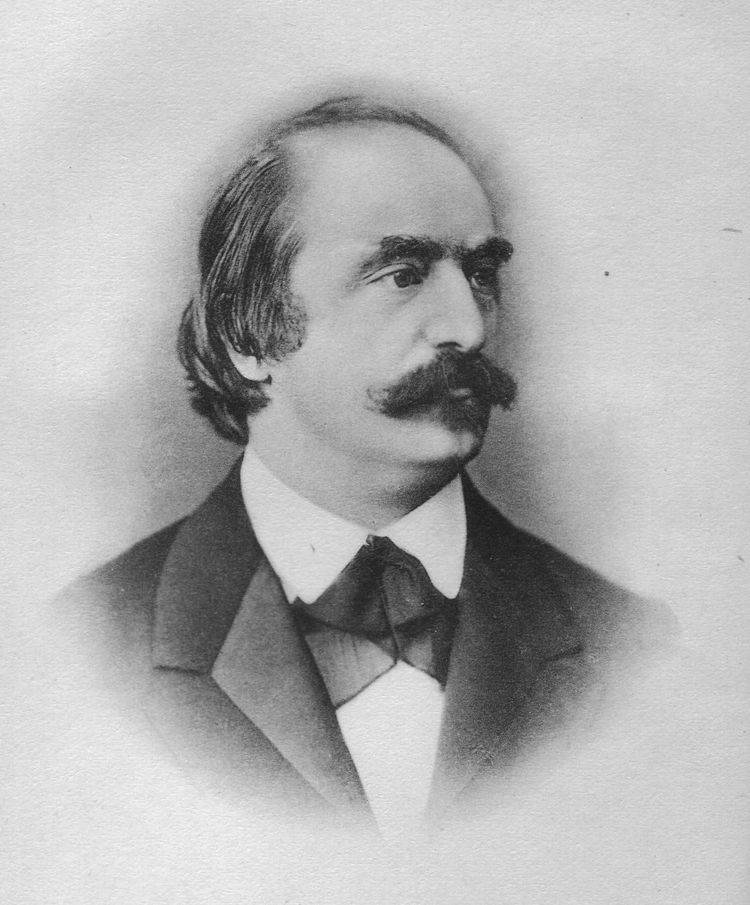

zu Geschmackssachenaus derStandard.at, 19. 9. 2025 Vor 200 Jahren wurde der Musikwissenschaftler Eduard Hanslick geboren.

Eduard Hanslick ist heute meist als resoluter Kritiker mit starker Resonanz bekannt. Weniger bekannt ist er als Autor der ästhetischen Abhandlung Vom Musikalisch-Schönen, die wegen ihrer scheinbar radikalen Ablehnung emotionaler Musikdeu-tung zugunsten rein formaler Schönheit bis heute kontrovers diskutiert wird. Und fast ganz unbekannt ist, dass Hanslick mit der "Geschichte und Ästhetik der Ton-kunst" in Wien die universitär verankerte Musikwissenschaft als Disziplin begrün-det hat. Wie konnte sich aber ein Jurist ohne philosophische Formalbildung in einem völlig neuen Fach habilitieren?

Wie viele Dinge hängt dies auch mit dem Jahr 1848 zusammen. Die Revolution leitete einige wichtige Neuerungen ein, u. a. die Modernisierung des Bildungs-systems. Die philosophische Fakultät – bisher einzig Vorbereitung auf die höheren Studien Medizin, Theologie und Jurisprudenz – wurde zur vollwertigen Fakultät umgestaltet. Ende 1848 erfolgte dann auch der Erlass einer Habilitationsordnung, die erstmals ein formales Verfahren zur Lehrbefugnis (venia legendi) vorsah.

Hanslick spielte bereits 1851 mit dem Gedanken, seinen Brotberuf aufzugeben und sich der Musikästhetik und -wissenschaft zu widmen, die an der Wiener Universität nicht vertreten waren. Dieser Schritt war keineswegs naheliegend: Wenn er auch beim Prager "Musikpapst" Václav Tomášek studiert hatte sowie seit 1844 Kritiken schrieb, promovierte er 1849 in Wien in Jus. Kurz darauf wurde Hanslick als Fiskal-beamter nach Klagenfurt versetzt, wo er Ästhetiker wie Friedrich Theodor Vischer studierte, einen ersten Vortrag zum Verhältnis von Musik und Natur hielt, und die 1854 vollendete Abhandlung Vom Musikalisch-Schönen zu schreiben begann.

Hanslick hatte ein gutes Gespür für die politischen Bedürfnisse des Nachmärz: Minister Leopold Graf von Thun und Hohenstein bevorzugte Positivismus statt Idealismus, den man als Wurzel der Revolution ausgemacht hatte. Statt philoso-phischen "Spekulationen" sollte man sich auf das Gegebene fokussieren, auf das, was ist, nicht das, was sein soll. Nach 1852 wurde Hanslick ans Ministerium für Cultus und Unterricht versetzt, was ihn in direkten Kontakt mit Thuns Agenda brachte. Seine Schrift, die er 1856 als Habilitation einreichen sollte, zeigt dies klar, wenn etwa das erste Kapitel davon handelt, das "metaphysische Princip" der Ästhetik durch "eine der inductiven naturwissenschaftlichen Methode verwandte Anschauung" zu ersetzen.1

Als Hanslick am 27.4.1856 das Habilitationsgesuch stellte, verließ er sich aber nicht nur auf die Qualität seines enorm erfolgreichen und mannigfach rezensierten Traktats. Er verstand das "Musikland Österreich" bei der Ehre zu packen, indem er auf Musikwissenschaftler an anderen Universitäten verwies, von Berlin bis Paris und Edinburgh. Obwohl diese Personen im heutigen Verständnis wohl kaum als Wissenschaftler gelten können, brachte Hanslick sie gezielt ins Spiel: Wien, die "erste Musikstadt Deutschlands", die "in ihrem Complex die musikalischesten Nationen der Welt" beherbergte, war wissenschaftlich zurückgeblieben.

Wichtiger noch war aber Hanslicks Berufung auf den Philosophen Johann Friedrich Herbart, den er in seinem Gesuch als wesentliche Inspiration für Vom Musikalisch-Schönen ins Feld führte. Obwohl sich dort kein direkter Einfluss Herbarts finden lässt, war dies ein kluger Schachzug, da sowohl Thuns Berater als auch der Philosoph Franz Karl Lott, Hanslicks Gutachter, Herbartianer waren. Herbart war politisch genehm, da er gegen "romantische Schwärmerei", für eine wissenschaftliche Verfahrensweise und für die rigorose Trennung von Philosophie und Politik eintrat. Hanslick holte wohl auch den Rat von Rudolf von Eitelberger ein, den er von der Wiener Zeitung kannte und der 1852, mit dem gleichen Gutachter, Professor für "Geschichte und Archäologie der Kunst" geworden war. Seine persönlichen Beziehungen ließ Hanslick durch Fürsprachen wie die des Historikers Joseph Helfert spielen, der als Unterstaatssekretär von Graf Thun wirkte.

Dieses Panorama verdeutlicht, wie Hanslick durch die Aneignung wissenschaftlicher Paradigmen der Habsburgischen Bildungspolitik, einem Lippenbekenntnis zum staatstragenden Herbartianismus und ein Netzwerk an Förderern zum Dozenten einer damals nicht existenten Disziplin werden konnte. Die Institutionalisierung der Musikwissenschaften verfestigte sich bald durch Hanslicks Professur (1861 außerordentlich und 1870 ordentlich) und die Gründung eines Instituts durch seinen Schüler Guido Adler im Jahr 1901. (Alexander Wilfing, 19.9.2025)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen