aus derStandard.at, 31. 7. 2025 Laut

dem Philosophen Karl Popper gleicht die

menschliche Erkenntnis einem Boot, das während der Fahrt umgebaut werden

muss. zu Jochen Ebmeiers Realien, zu Philosophierungen

Albert Einstein war ein selbstkritischer Mensch, der eigene Ideen schon einmal als "Eselei" bezeichnen konnte, wenn ihm danach war. In manchen Fragen hielt er aber äußerst hartnäckig an seinen Ansichten fest, und wer in seiner Biografie nach seiner größten Niederlage sucht, landet unweigerlich beim Streit um die richtige Interpretation der Quantenphysik.

von Reinhard Kleindl

Als der deutsche Physiker Werner Heisenberg im Jahr 1925 während eines Kurauf-enthalts auf der Insel Helgoland als Erster eine Formel niederschrieb, die es erlaub-te, die Vorgänge im Inneren eines Atoms richtig zu berechnen, tat er das, ohne wirklich zu verstehen, was im Atom vor sich ging.

Das schien nichts auszumachen, denn die neue Quantentheorie, die aus Heisen-bergs Ansatz hervorging, konnte zu jedem Experiment des Mikrokosmos eine korrekte Vorhersage für das Ergebnis machen, auch wenn diese Vorhersagen manchmal nur aus Wahrscheinlichkeitswerten bestanden. Der Zufall schien in dieser Theorie eine entscheidende Rolle zu spielen.

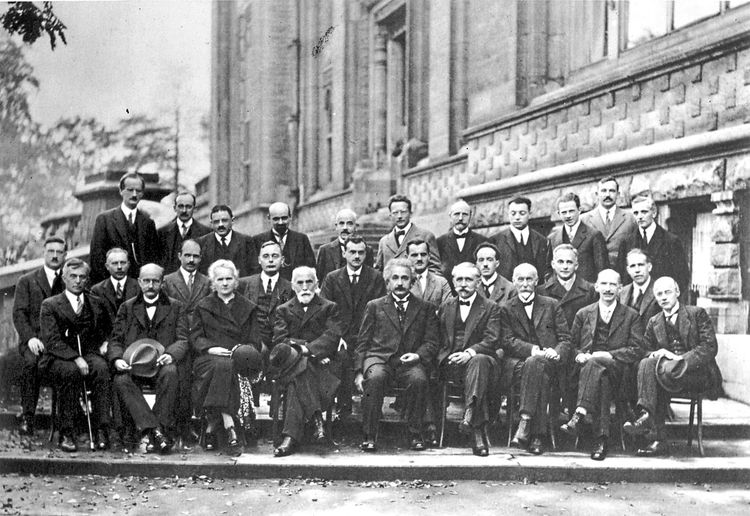

Doch handelte es sich nur um eine Eigenschaft der mathematischen Beschreibung oder um eine der Welt selbst? Was war wirklich im Atom los? Diese Frage – bezie-hungsweise ob man sie stellen durfte – war Gegenstand einer Auseinandersetzung zwischen Niels Bohr und Albert Einstein, die 1927 bei der sogenannten Solvay-Konferenz in Brüssel, im Beisein der wichtigsten Koryphäen der jungen Quanten-theorie, ihren Höhepunkt und ihr vorläufiges Ende fand.

Bohr und seine Mitstreiter, allen voran Werner Heisenberg, hatten eine Erklärung dafür konstruiert, wie man die so praktischen Formeln der Quantenphysik inte-rpretieren sollte. Die Quintessenz dieser nach Bohrs Heimatstadt Kopenhagen benannten Interpretation war: Die Vorgänge im Atom lassen sich nicht verstehen, was dort "wirklich" vor sich geht, können wir nicht beantworten. Der Zufall ist keine Eigenschaft der Beschreibung, sondern der Welt, der Theorie sei nichts mehr hinzuzufügen. Einstein widersprach, er sei sich ziemlich sicher, dass "der Alte" – damit ist Gott gemeint – nicht würfle. Es müsse noch mehr geben.

Ab den 1930er-Jahren wurden konzeptuelle Fragen in der Physik immer stärker in den Hintergrund gedrängt, nicht zuletzt aus politischem Kalkül. Bohrs Kopenhage-ner Interpretation war praktisch, weil sie die Quantenphysik als konzeptuell abge-schlossen darstellte, nicht wie bei Einstein, der noch offene Fragen sah, die er nicht beantworten konnte. In Kriegszeiten sollte ein pragmatischer Zugang in der Physik gestärkt werden, durch den anwendbare und im besten Fall kriegsrelevante Ergeb-nisse hervorgebracht werden sollten. "Shut up and calculate" wurde zur beherr-schenden Maxime, die erst ab den 1970er-Jahren gegen großen Widerstand infrage gestellt worden ist.

Bis dahin war die Kopenhagener Interpretation der Quantenphysik zur offiziellen Lehrmeinung avanciert, auch durch ein spektakuläres Experiment nach einem Kon-zept des irischen Physikers John Bell. John Clauser und Stuart Freedman konnten zeigen, dass in einer Frage rund um die Rolle des Zufalls in der Quantenphysik Bohr recht und Einstein unrecht hatte, wofür Clauser den Nobelpreis für Physik erhielt. Vereinfacht gesagt bestätigte dieses Ergebnis, dass die Wirklichkeit im Inne-ren von Atomen, so es sie gibt, keinen Einfluss auf Messergebnisse hat, und der Zufall in der Theorie echter Zufall ist. Die Frage, ob es noch mehr gibt, wandert damit endgültig ins Reich der Metaphysik, wo sie sich zur Religion gesellt. Einstein war krachend gescheitert.

Doch im Jahr 1997 erregte eine kleine Umfrage, die der Physiker Max Tegmark bei einer Quantenphysikkonferenz in den USA unter 48 Teilnehmenden durchführte, große Aufmerksamkeit. Die Personen waren nach ihrer bevorzugten Interpretation der Quantenphysik gefragt worden. Und dabei schnitt die Kopenhagener Interpre-tation überraschend schwach ab, während alternative Erklärungen sich stark präsen-tierten.

Privat hingen viele Fachleute der Quantenphysik also offenbar anderen Vorstellun-gen an, als sie in den Lehrbüchern standen, wo die Kopenhagener Interpretation dominierte. Im Jahr 2011 veranstaltete der österreichische Physiker und Nobelpreis-kollege von Clauser, Anton Zeilinger, mit Kollegen bei einer Tagung am oberöster-reichischen Traunsee eine neue Umfrage zu dem Thema, mit ähnlichem Ergebnis.

Nun, zum 100-Jahre-Jubiläum der Quantenphysik, veröffentlicht das Wissenschafts-journal Nature die Ergebnisse einer neuen Umfrage, die mit rund 15.000 Befragten die bisher umfänglichste zu dem Thema ist. Dabei zeigt sich, dass unter Fachleuten immer noch umstritten ist, was Realität aus physikalischer Sicht eigentlich ist.

Kopenhagen populär

Die gute Nachricht für Bohr und sein Programm lautet: 36 Prozent der Antworten-den gaben die Kopenhagener Interpretation als bevorzugte Variante an. Der Groß-teil des Rests vertrat aber verschiedene alternative Interpretationen. Eine davon, die von 17 Prozent vertreten wurde, nennt sich Epistemische* oder Informationsba-sierte Interpretation. Es gibt sie in verschiedenen Ausprägungen, die gemeinsam haben, dass hier, grob gesprochen, die Quantenphysik überhaupt keine Aussage über die Welt ist, sondern über unser Wissen über sie. Damit lässt sich über die mikroskopi-sche Welt und ihre Wirklichkeit offenkundig auch nichts aussagen. Nature nennt hier Anton Zeilinger als wichtigen Vertreter, der lapidar feststellt: "Es gibt keine Quantenwelt."

Das starke Abschneiden dieser Interpretation ist eine Neuerung, entstand diese Auffassung doch erst in den 2000er-Jahren. Sie reizt gewissermaßen die Zurück-haltung der Kopenhagener Deutung zu Fragen der Wirklichkeit weiter aus.

Das genaue Gegenteil tut die Viele-Welten-Interpretation der Quantenphysik, die rund 15 Prozent Zustimmung erhielt. Sie ist eine logische Konsequenz des Ver-suchs, auch die absonderlicheren Auswirkungen des Quantenformalismus als Aus-sagen über die Wirklichkeit zu betrachten. Illustrieren lässt sich das mit dem be-kannten Beispiel von Schrödingers Katze, die in einer Kiste einer tödlichen Gefahr ausgesetzt ist und vor ihrem Öffnen weder lebendig, noch tot ist, sondern sich, dem Formalismus nach, in einer sonderbaren Überlagerung der beiden Zustände befin-det.

Während laut der Kopenhagener Deutung die Katze nach dem Öffnen sehr wohl lebendig oder tot ist, wie wir das aus unserem Alltagsblickwinkel vermuten würden, geht nach der Viele-Welten-Interpretation der Mensch, der die Kiste aufmacht, selbst in einen solchen Überlagerungszustand über. Der Mensch existiert dann in zwei Versionen, von denen eine die tote, eine andere die lebendige Katze sieht. Der Formalismus der Quantenphysik besagt, dass die beiden nie Informationen austau-schen könnten, weshalb sich das nicht ausschließen lässt. Und weil jeder quanten-physikalische Vorgang nach diesem Verständnis als Experiment betrachtet werden kann, entstehen ständig Unmengen neuer Welten.

Diese sonderbare Idee hat ein paar Vorteile, darunter, dass es keine Grenze mehr zwischen Quantenwelt und makroskopischer Welt gibt und die Quantentheorie, die ja immerhin die Natur genauer beschreibt als die klassische Physik, tatsächlich als fundamentalere Beschreibung der Wirklichkeit ernst genommen wird. Die Kopen-hagener Deutung lässt diesen Anspruch ja bewusst fallen. Diese Vorteile sind teuer erkauft, denn die alternativen Welten, die hier angenommen werden, lassen sich nie beobachten. Eine Zustimmungsrate von 15 Prozent für dieses kühne Konzept mag überraschend anmuten, spiegelt sich aber auch in den älteren Umfragen wider.

Mit rund sieben Prozent war zudem eine Interpretation vertreten, die von allen wohl am ehesten eine Welt zeichnet, die der uns aus unserem Alltag bekannten ähnelt. Dabei bleiben vertraute Konzepte wie Teilchen auf Bahnen erhalten, nur die Form dieser Bahnen ändert sich. Bahnen und Teilchen sind damit wirklich und nicht nur Rechenkonzepte. Dass diese Interpretation nicht populärer ist, liegt daran, dass sie unbeobachtbare Konzepte in den eigentlich auf das Wesentliche reduzier-ten Quantenformalismus einfügt – Konzepte, die keine zwingende physikalische Funktion haben, sondern nur philosophische Bedürfnisse befriedigen.

Zu den Fragen nach den Vorlieben, was die verschiedenen Interpretationen angeht, kamen solche zu allgemeineren Fragen, etwa, ob es eine Grenze zwischen Quanten-welt und Alltagswelt gebe. Hier gab es gleich viele Stimmen für beide Vorstellun-gen, zehn Prozent gaben an, sich nicht sicher zu sein. Zur Erinnerung: Die Viele-Welten-Interpretation leugnet die Existenz einer solchen Grenze.

Zur Frage, ob die quantenphysikalische Wellenfunktion, jenes Objekt, das alle Informationen über ein Quantensystem enthält, real sei oder nur eine nützliche Konstruktion, sprachen sich 36 Prozent für ihre Realität aus, 47 Prozent dagegen. Acht Prozent glaubten, dass damit nur subjektives Wissen beschrieben wird.

Die Befragten deckten dabei eine breite Palette verschiedener Professionen mit Quantenphysik-Bezug ab. Es handelte sich um 15.582 Personen, weit mehr als in den früheren Studien, die als Erstautoren in den vergangenen fünf Jahren entweder Studien im Journal Quantum publiziert hatten, oder sonstige Studien mit Bezug zu Quantenthemen. Dazu kamen noch 300 Personen, die an einer Gedenkveranstal-tung zum hundertsten Jubiläum von Werner Heisenbergs Quantenphysikformulie-rung teilnahmen. Allen wurde Anonymität zugesagt.

Antworten zu zumindest den zwei Hauptfragen kamen von etwas mehr als 1100 Personen, was, laut Nature, im Rahmen anderer Umfragen liegt, die nur mit einer einzigen Mail ohne Nachfrage durchgeführt werden. Von diesen waren 86 Prozent rein in universitärer Forschung tätig, der Rest zum Teil oder ganz in der Privatwirt-schaft. Es handelte sich um Personen in verschiedenen Stadien ihrer Karriere, mit leichtem Übergewicht für ältere Forschende. Der Großteil, 43 Prozent, war in Europa aktiv, 33 Prozent in Nordamerika, 15 Prozent in Asien.

Die einzige Gruppe, die nur schlecht abgebildet ist, sind Frauen. Nur acht Prozent der Antwortenden waren weiblich, was mit der Prozentzahl an Erstautorinnen bei Studien im Fachjournal Nature Physics übereinstimmt. Zur Religion machten 62 Prozent keine Angabe, beim Rest hielten sich Gläubige und nicht Gläubige die Waage.

Trotz der großen Zahl an Befragten gibt es also gewisse Lücken. Zudem haftet Um-fragen wie dieser der Makel an, dass viele der Konzepte nicht klar definiert sind. Kurioserweise betrifft das ausgerechnet die Kopenhagener Interpretation. Der Phy-siker Claus Kiefer betont, dass es über ihre Definition nie wirklich Übereinkunft gab. Sogar die Sichtweisen von Bohr und Heisenberg unterschieden sich so sehr, dass manche von Widersprüchen innerhalb der Kopenhagener Interpretation schrieben.

Ein überraschendes Teilergebnis der aktuellen Umfrage ist, dass nur zwei Prozent der Befragten der Aussage zustimmten, dass es keinen Bedarf an einer solchen In-terpretation gebe. Zwar ist sich die Fachgemeinde uneins über die konzeptuellen Grundlagen der Quantenphysik, große Einigkeit besteht hingegen darüber, dass philosophische Fragen wie die Interpretationen der Quantenmechanik, bedeutsam sind. Das Konzept "Shut up and calculate" hat offenbar nicht überlebt.

"Die Physik braucht die Philosophie, und die Philosophie braucht die Physik", sagt die Quantenphysikerin Gemma De les Coves, die an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona und der Universität Innsbruck tätig ist. Dass interdisziplinäre For-schungsansätze aktuell so bedeutsam seien, begründet sie mit einigen offenen Fra-gen, die nach wie vor ungelöst sind: "In der Physik wissen wir, wie wir die Vergan-genheit und die Zukunft berechnen können, aber wir haben keine Meinung dazu, ob die Zeit existiert. Wir wissen, dass eine Kraft eine Beschleunigung verursacht, aber wir wissen nicht, was eine Ursache ist. Und darüber hinaus ist es nicht klar, was ein Akteur ist. Das ist aber aus existenziellen Gründen wichtig, und auch in der Quantenphysik, um zu verstehen, was bei der Messung vor sich geht."

Hatte Einstein also doch recht? Was seine konkreten Aussagen zum Zufall angeht, muss man ihn weiterhin als gescheitert betrachten. Von einem Sieg für Bohr lässt sich heute, angesichts von nur 36 Prozent Zustimmung für seine Interpretation in der befragten Gruppe, aber wohl auch nicht mehr sprechen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen