aus spektrum.de, 17.05.2010 zu Jochen Ebmeiers Realien, zu öffentliche Angelegenheiten; zu Levana, oder Erziehlehre

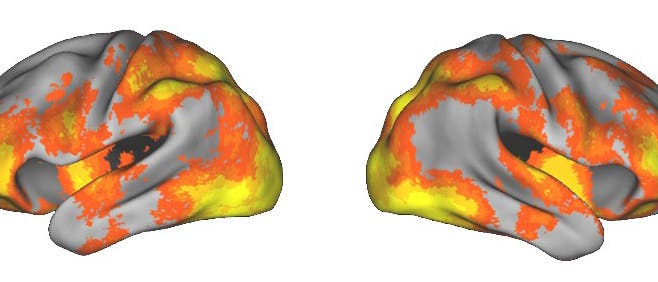

Pubertierendes Gehirn belohnt Gefahr

Nach

und nach bestätigen auch Hirnforscher, was viele Eltern längst geahnt

haben: Im Gehirn von Pubertierenden geht so manches drunter und drüber.

Als Hauptur-sache wird der Hirnumbau beim Übergang zum Erwachsenenleben

vermutet; dabei werden neue Nervenverknüpfungen geschaffen, alte

verschwinden, und insgesamt schrumpft die so genannte graue Substanz des

Gehirns, während die schnellere, wegen ihrer Myelinhüllschicht weiße

Substanz zunimmt. Das zwischenzeitliche Provisorium sorgt allerdings für

Probleme. Fatalerweise reift in der Baustelle im Kopf zum Beispiel das

Hirnareal besonders langsam, das für das analytische Überdenken der

eigenen Handlungen zuständig ist: der präfrontale Kortex.

Neben

der Fähigkeit zur reiflichen Überlegung macht Heranwachsenden aber auch

das Versagen einer weiteren Kontrollinstanz zu schaffen, die die

Motivation austa-riert, eine womögliche gefährliche Handlung mit

ungewissem Gewinn durchzufüh-ren, meinen nun Jessica Cohen von der

University of Californis in Los Angeles und ihr Team.

Im

Zentrum dieses Prozesses steht dabei eine Art Suchtkreislauf im Gehirn

der Jugendlichen: Ihr Belohnungszentrum verlangt nach einem immer

höheren Einsatz, um auf biochemischen Weg den gleichen Grad innerer

Befriedigung zu erreichen. Hauptverantwortlich ist dafür der

Neurotransmitter Dopamin und seine Andock-stellen: Weil in der

Umbruchphase der Pubertät zunächst immer weniger Rezepto-ren auf diesen

Transmitter reagieren, fühlen sich die Betroffenen subjektiv immer

weniger bestätigt. Cohen und Co fragten nun aber detaillierter, auf

welche Art das Belohnungszentrum aus dem Ruder läuft, um Heranwachsende

zu einer Reihe höchst riskanter Handlungen zu treiben. Die

Wissenschaftler führten dazu Ver-gleichsexperimenten mit Erwachsenen,

Jugendlichen und Kindern im Magnetreso-nanztomografen durch.

Offenbar, so die Forscher, liegt die Ursache für das charakteristische

risikosuchende Verhalten von Heranwachsenden tatsächlich in einer

schlecht justierten besonderen Region des Belohnungszentrums, des

Striatums, die weder junge Kinder noch Erwachsene so benutzen wie

Heranwachsende. In dem fraglichen Abschnitt wird offenbar zuviel Dopamin

ausgeschüttet, wenn eine riskante Handlung subjektiv erfolgreich

abgeschlossen wird. Dies motiviert aber dazu, ähnliche Handlungen erneut

durchzuführen und – wegen des Gewöhnungseffekts – bald sogar, die

Risiken nochmals zu steigern, um den gleichen Belohnungskick zu

erfahren.

Damit sei, so die Forscher, der Funktionsmangel im

Teilaspekt der "prediction error response" – also der Vorhersage des

Fehlersignals, einem der Teilaspekte im klassi-schen Modell des

Belohnungslernens – zu finden. Mit Hilfe dieses Fehlersignals wird nach

einer Handlung Bilanz darüber gezogen, ob die erwartete (interne)

Beloh-nung mit tatsächlich subjektiv wahrgenommenen Belohnung nach

Abschluss einer Tätigkeit übereinstimmt – tut sie es nicht, so passen

wir unsere Erwartungen im Normalfall an.

Jugendliche reagieren

allerdings nicht mit angepasster Erwartungshaltung, sondern mit noch

riskanteren Handlungen. Alternativ, so fassen Cohen und Kollegen

zu-sammen, hätte die übertriebene Risikobereitschaft auch durch eine

andere, vielleicht ebenfalls im pubertären Hirnumbau bedingte

Verrechnungsschwäche erklärt wer-den können – zum Beispiel dadurch, dass

die Heranwachsenden sich des Risikos einer Handlung nicht wirklich

bewusst sind. Dies treffe allerdings wohl weniger zu: Vielmehr braucht

das pubertierende Gehirn die durchaus wahrgenommene Gefahr womöglich

sogar, um dem aus dem Ruder gelaufenen zu starken Bedürfnis nach

biochemischer Belohnung den nötigen Anreiz zu liefern. (jo)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen