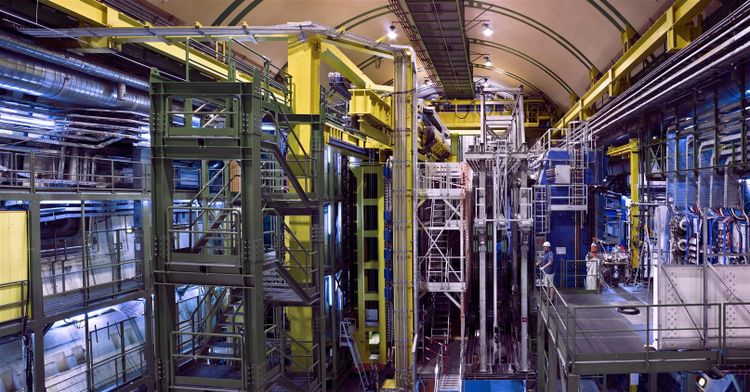

aus derStandard.at, 29. März 2025 Den Kern des LHCb-Experiments bildet ein riesiger Magnet – der größte nicht supraleitende, der je gebaut wurde. zu Ebmeiers Realien

Die Geschichte der Welt beginnt mit einem Rätsel. Am Anfang, kurz nach dem Urknall, war das Universum in einem fast biblischen Bild nur von Licht erfüllt. Materie gab es noch nicht. Schon bald beherrschte dann Materie das Universum, aus der später Sterne, Planeten und wir selbst entstanden.

So weit, so gut. Doch es gibt ein Problem: Photonen können sich nicht einfach in Materie verwandeln. Wenn sie zerfallen, entsteht neben Materie auch eine sonderbare Substanz namens Antimaterie, und zwar exakt gleich viel. Diese Teilchen haben die gegenteilige Ladung, und wenn sie auf Materieteilchen treffen, verglühen beide in einem Lichtblitz. Dieser Anteil an Antimaterie fehlt im Universum, wir kennen diese Materieform praktisch nur aus dem Labor.

Fundamentales Rätsel

Etwas muss also in der Frühzeit des Universums die natürliche Symmetrie gestört haben. Glücklicherweise kennt die Physik einen solchen Effekt: Er nennt sich CP-Verletzung. Bei der Abkürzung steht das C für das englische "charge", zu Deutsch Ladung, und das P für "parity", was mit Parität zu übersetzen ist. Mit Letzterem ist die Symmetrie unter einer räumlichen Spiegelung gemeint.

Die Kombination dieser beiden Eigenschaften führt zu einer Größe, die bei Elementarteilchen normalerweise erhalten ist. Die Betonung liegt auf "normalerweise", denn es gibt Ausnahmen. Bei sehr genauen Messungen lässt sich eine Brechung dieser Symmetrie feststellen. Sie sorgte im frühen Universum dafür, dass mehr Materie als Antimaterie entstand.

Verletzung der Symmetrie

Entdeckt wurde der Effekt bereits im Jahr 1964 am Brookhaven National Laboratory in den USA, wofür James Cronin und Val Fitch 1980 den Nobelpreis für Physik erhielten. Seither wurde er intensiv erforscht und in zahlreichen weiteren Experimenten bestätigt. Damit könnte das Rätsel eigentlich gelöst sein, doch so einfach ist das nicht.

Die in Experimenten beobachtete CP-Verletzung ist nämlich zu schwach, um die heute beobachtete Menge an Materie zu erklären. Es muss im Universum noch mehr Prozesse geben, die diese Symmetrie verletzen. Ein Experiment, das sich der Suche nach CP-Verletzung verschrieben hat, wird am europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf durchgeführt. Es heißt LHCb und nutzt einen der vier großen Detektoren entlang des Beschleunigerrings des LHC, des größten Teilchenbeschleunigers der Welt.

Verhaltensauffällige Materie

Von dort wird nun ein Durchbruch vermeldet. In einer kürzlich zur Publikation eingereichten Studie berichtet das LHCb-Team vom ersten Nachweis einer Verletzung der CP-Symmetrie bei Materieteilchen, sogenannten Baryonen.

Warum ist das relevant? Der erste Nachweis der CP-Verletzung in den 1960er-Jahren gelang bei Teilchen, die Kaonen genannt werden. Obwohl sie aus denselben Bestandteilen zusammengesetzt sind, aus denen auch die Materie unseres Alltags besteht (den Quarks), sind sie selbst kein Bestandteil dieser Alltagsmaterie. Diese besteht aus Protonen und Neutronen, die zu den sogenannten Baryonen gehören, die aus drei Quarks aufgebaut sind. (Von den vergleichsweise leichten Elektronen, die alles über chemische Bindungen zusammenhalten, soll hier einmal abgesehen werden). Kaonen hingegen gehören zu den Mesonen, die aus zwei Quarks bestehen und die eine Rolle bei der Übertragung von Kernkräften spielen.

Meilenstein

Bis vor kurzem konnte die CP-Verletzung nur bei Mesonen beobachtet werden. Der erstmalige Nachweis des Effekts bei Baryonen – mehr als 60 Jahre nach seiner Entdeckung – ist ein Meilenstein. "Der Grund, warum es länger dauerte, die CP-Verletzung bei Baryonen zu beobachten als bei Mesonen, liegt in der Größe des Effekts und den verfügbaren Daten", erklärt Vincenzo Vagnoni, der Sprecher des LHCb-Experiments. "Wir brauchten eine Maschine wie den LHC, die in der Lage war, eine ausreichend große Anzahl von Beauty-Baryonen und ihren Antimaterie-Gegenstücken zu erzeugen, und wir benötigten ein Experiment an dieser Maschine, das in der Lage war, ihre Zerfallsprodukte genau zu bestimmen. Es brauchte mehr als 80.000 Baryon-Zerfälle, bis wir zum ersten Mal eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie bei dieser Teilchenklasse feststellen konnten."

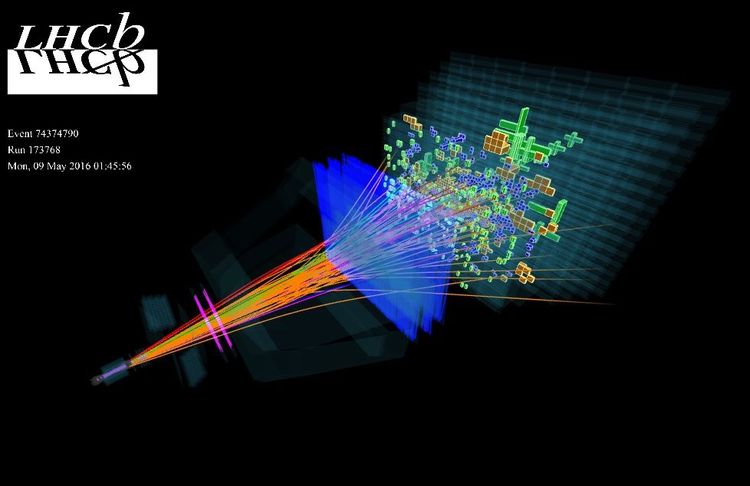

Bei den Baryonen, für die der Nachweis gelang, handelt es sich aber nicht um die bekannten Protonen und Neutronen, sondern um exotischere Objekte namens Beauty-Lambda-Baryonen. Sie enthalten ein seltenes sogenanntes Beauty-Quark, das die Quelle des "b" in LHCb ist. (Den ursprünglichen Namen "Bottom", der im Englischen auch Hinterteil bedeutet, lehnt das Team hinter dem Experiment ab.) Diese Baryonen nicht nur schwerer, sondern auch kurzlebiger als seine beiden populäreren Verwandten. Vor allem die Kurzlebigkeit ist nützlich, sind es doch Zerfälle, bei denen sich die CP-Verletzung beobachten lässt. Detektoren wie LHCb vermessen die Zerfallsprodukte, einen Schauer anderer Teilchen, und rekonstruieren daraus die Vorgänge beim Zerfall.

Bei wiederholten Messungen stellte sich heraus, dass es bei Zerfällen von Beauty-Lambda-Baryonen und ihren Antiteilchen Unterschiede im Bereich weniger Prozent gibt. Die experimentelle Unsicherheit beträgt nur 0,47 Prozent, was dem Goldstandard von fünf Sigma für Entdeckungen in der Physik entspricht.

Weiterer Baustein

Eine Überraschung ist der nun gelungene Nachweis nicht, die CP-Verletzung bei Baryonen hat man erwartet. Doch den Modellen, auf denen die Vorhersagen beruhen, ist nur bedingt zu trauen. Immerhin scheitern sie nach wie vor daran, das Übergewicht an Materie im Universum zu erklären. Die Beobachtung der CP-Verletzung bei Baryonen ist ein wichtiger Puzzlestein bei der Lösung dieses Rätsels, denn je mehr CP-Verletzungen gefunden werden, desto eher besteht die Aussicht, der Beschreibung der realen Situation näherzukommen.

"Für je mehr Systeme wir CP-Verletzungen beobachten und je präziser die Messungen sind, desto mehr Möglichkeiten haben wir, das Standardmodell zu testen und nach Physik jenseits des Modells zu suchen", sagt Vagnoni. "Die erstmalige Beobachtung einer CP-Verletzung in einem Baryonenzerfall ebnet den Weg für weitere theoretische und experimentelle Untersuchungen der Natur der CP-Verletzung, die möglicherweise neue Anhaltspunkte für die Physik jenseits des Standardmodells liefern." Und ein Blick hinter das in die Jahre gekommene Standardmodell ist hoch an der Zeit.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen