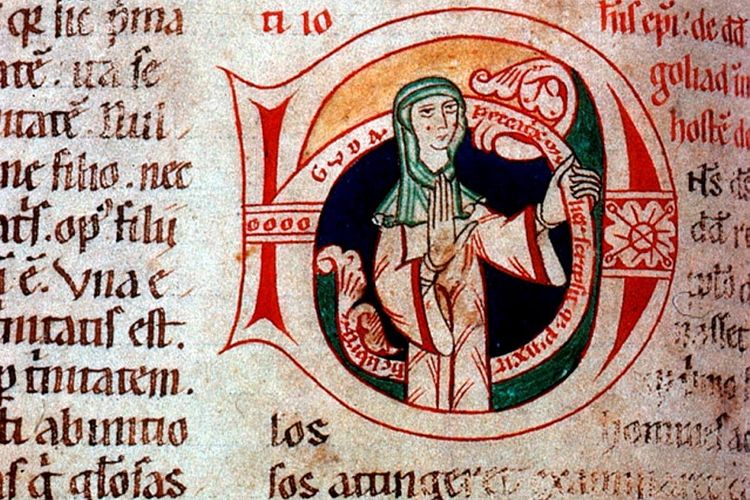

aus derStandard.at, 7. 4. 2025 Die Illustration stammt aus einem Buch aus dem 12. Jahrhundert und

zeigt ein Selbst-porträt und die Signatur der mittelalterlichen

Buchmalerin Guda. Auf dem Textband schrieb sie: "Guda peccatrix mulier

scripsit et pinxit hunc librum" (Guda, eine sündige Frau, hat dieses

Buch geschrieben und gemalt). zu Jochen Ebmeiers Realien

Ohne die Mönche in ihren Scriptorien, die bereits ab dem Frühmittelalter in mühsamer Handarbeit alte und zeitgenössische Texte kopierten, gäbe es wohl heute viele antike Werke nicht mehr. Seit Jahrhunderten prägt das Bild der fleißigen, bei schlechtem Licht über Manuskripte gebeugten Gottesmänner die Vorstellung von mittelalterlicher Schreibkunst. Nun aber belegt eine Studie, dass es in den Schreibstuben damals viel diverser zuging, als man gemeinhin annehmen möchte.

Tatsächlich spielten Frauen offenbar eine bedeutende Rolle bei der Herstellung von Handschriften, wie Forschende von der Universität Bergen in Norwegen nun im Fachjournal Humanities and Social Sciences Communications berichten. Das Team um Åslaug Ommundsen fand heraus, dass mindestens 1,1 Prozent aller mittelalterlichen Manuskripte von weiblichen Schreibern hergestellt wurden. Umgerechnet wären dies mehr als 100.000 Bücher.

Oft übersehene Beiträge

Die von Ommundsen geleitete Untersuchung ist die erste umfassende quantitative Analyse der Tätigkeit weiblicher Schreiber. "Unsere Studie liefert statistische Belege für die oft übersehenen Beiträge von Schreiberinnen im Laufe der Zeit", erklärte die Mittelalterforscherin. Zwar war bereits bekannt, dass Frauen in klösterlichen Skriptorien am Kopieren von Manuskripten beteiligt waren, doch eine systematische numerische Bewertung fehlte bisher.

Für ihre Analyse nahmen sich die Wissenschafter 23.774 sogenannte Kolophone vor. Diese kurzen, am Ende handgeschriebener Texte eingefügten Anmerkungen enthalten Informationen zum Schreiber, zum Entstehungszeitpunkt und -ort sowie mitunter persönliche Gedanken. Die Untersuchung ergab, dass 254 dieser Kolophone eindeutig Frauen zugeschrieben werden konnten. Diese Zahl mag zunächst bescheiden erscheinen. Legt man diesen Wert jedoch auf die geschätzte Gesamtzahl aller mittelalterlichen Handschriften um, kommt man auf 110.000 von weiblicher Hand kopierte Bücher – etwa 8000 davon sind bis heute erhalten.

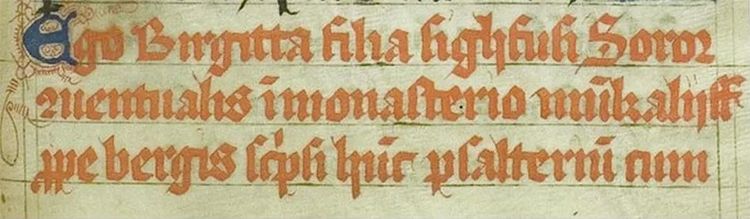

"Betet für mich, eine Sünderin"

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist jenes der Nonne Birgitta Sigfursdóttir, die im Kloster Munkeliv in Bergen lebte. In ihrem Kolophon schrieb sie demütig: "Ich, Birgitta Sigfurs' Tochter, Nonne im Kloster Munkeliv in Bergen, habe diesen Psalter mit Initialen geschrieben, wenn auch nicht so gut, wie ich es sollte. Betet für mich, eine Sünderin." Auch andere weibliche Schreiber kennzeichneten ihre Werke mit Begriffen wie "scriptrix" (Schreiberin) oder "soror" (Schwester), um ihre Urheberschaft zu dokumentieren.

Bemerkenswert ist zudem eine auffällige Entwicklung: Während der Anteil weiblicher Schreiber zwischen 800 und 1400 n. Chr. relativ konstant blieb, stieg er um 1400 herum deutlich an. Dieser Anstieg korreliert mit einer zunehmenden Nachfrage nach Büchern in lokalen, nichtlateinischen Sprachen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Frauen im Spätmittelalter häufiger Gelegenheiten fanden, sich an der Buchproduktion zu beteiligen, als die volkssprachliche Literatur an Bedeutung gewann.

Anteil könnte noch höher sein

Freilich handelt es sich bei den von Ommundsen und ihren Kolleginnen und Kollegen vorgelegten Ergebnissen um eine konservative statistische Einschätzung, die auf eindeutigen Nachweisen von Schreiberinnen basiert. Der Anteil von Frauen an der mittelalterlichen Buchkultur könnte tatsächlich noch deutlich größer gewesen sein, als es die bislang gefundenen Belege nahelegen. Manche Schreiberinnen haben ihr Geschlecht womöglich bewusst verschwiegen, ihre Namen diskret am Rand statt in den Kolophonen platziert oder auf eine Identifikation ganz verzichtet.

"Unsere Untersuchung deutet stark darauf hin, dass es weibliche Buchproduktionsgemeinschaften gab, die bislang unentdeckt sind, oder dass es zumindest weit mehr weibliche Schreiber gegeben haben muss als bislang angenommen", schreiben die Forschenden in ihrer Studie.

Die nächsten Schritte

In einem nächsten Forschungsschritt will sich das Team darauf konzentrieren, die geografische und zeitliche Verbreitung von Manuskripten weiblicher Herkunft zu kartieren und die von Frauen kopierten Textarten genauer zu analysieren. Außerdem sollen Archivbestände erneut gesichtet werden, um bislang übersehene Netzwerke der Buchherstellung aufzudecken.

Ommundsen und ihr Team betonen, dass ihre Studie als ein erster Schritt zu verstehen ist: "Unsere Arbeit eröffnet neue Perspektiven und legt die Grundlage für weitere Forschungen zur Rolle weiblicher Schreiber in der mittelalterlichen Manuskriptkultur."

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen