aus spektrum.de, 7.04.2025 ...ist etwa das Deuten menschlicher Zeigegesten für einen Schimpansen völlig irrelevant. Ob er es kann, sagt nichts darüber aus, wie klug er im Vergleich zu anderen Arten ist. zu Jochen Ebmeiers Realien

Als

meine zwei Töchter noch sehr klein waren, wusste ich oft nicht so

recht, wie ich sie im Winter kleiden sollte. Ich selbst friere schnell.

Deshalb habe ich ihnen, als sie noch Babys waren, häufig dicke Jacken

angezogen. Für die ältere war das in Ordnung; sie friert ebenfalls

schnell. Für die jüngere reicht dünnere Kleidung völlig aus, sie läuft

bis heute im T-Shirt herum, während ich schon einen Wollpullover

brauche. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass es Menschen nicht immer

gelingt, sich in andere hineinzuversetzen. Eltern gehen zunächst davon

aus, dass ihre Kinder sich genauso fühlen wie sie selbst. Sie müssen

erst auf Grund ihrer Erfahrung abstrahieren, das heißt mit ihrem

Verstand arbeiten, um festzustellen: Ihren Kindern ist warm, obwohl

ihnen selbst kalt ist.

Auch

und besonders Forscherinnen und Forscher sollten das tun. In meinem

Fachgebiet, der Vergleichenden Psychologie, untersuchen wir die

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen und Tieren. Wir

möchten nicht nur herausfinden, welche Fähigkeiten den Menschen von

allen anderen Arten unterscheidet – wir wollen auch etwas über die

einzelnen Tierarten lernen, um die Evolution von kognitiven Fähigkeiten

zu verstehen. Wir versuchen also, die Welt aus Sicht der Tiere zu

begreifen. Wie kann das gelingen, wenn es schon für Eltern nicht leicht

ist, sich in die eigenen Kinder hineinzuversetzen?

Natürlich

ist es oft richtig, von sich auf andere zu schließen. Wenn draußen mehr

als 30 Grad Celsius herrschen und mir der Schweiß herunterläuft,

genauso wie dem Pferd, auf dem ich sitze, kann ich annehmen, dass auch

ihm warm ist. Ebenso vermute ich, dass Sie und ich dieselbe Farbe

meinen, wenn wir von Rot sprechen (es sei denn, Sie sind rotgrünblind).

Aber selbst da weiß ich schon nicht, ob Sie das Rot genauso wahrnehmen

wie ich.

Von

einem selbst auf andere zu schließen, kann auf die völlig falsche

Fährte führen: Delfine sind nicht immerzu fröhlich, obwohl sie ein

lächelndes Gesicht haben. Hunde lachen nicht, wenn sie die Zähne

fletschen. Und auch ein grinsender Schimpanse ist nicht froh, im

Gegenteil, er hat große Angst. Der Anthropomorphismus – also menschliche

Eigenschaften, Fähigkeiten oder Gefühle anderen Lebewesen

zuzuschreiben – kann uns zwar einerseits weiterhelfen, andererseits

führt er oft auf Irrwege.

Wenn

die Verhaltensforschung der letzten Jahre eines sehr deutlich zeigt,

dann dass wir die kognitiven und emotionalen Leistungen zahlreicher

nichtmenschlicher Lebewesen lange unterschätzt haben. Dabei nicht zu

vergessen: jene der so genannten »Nutztiere«. Wollen wir das gesamte

Spektrum des tierischen Verhaltens und Denkens begreifen, dann dürfen

wir uns Menschen dabei nicht in den Mittelpunkt stellen.

Um solche Fehler zu vermeiden, wurde in der Psychologie des letzten Jahrhunderts unter anderem von Burrhus Frederic Skinner das Konzept des Behaviorismus entwickelt. Die Idee dahinter war, das Verhalten von Menschen und Tieren rein mit naturwissenschaftlichen Methoden ohne jede Einfühlung zu untersuchen und zu erklären. Vereinfacht gesagt, betrachteten die Behavioristen das Gehirn als eine »Black Box«, die auf einen einwirkenden Reiz automatisch mit einer Reaktion antwortet – aus welchem Grund, war für sie irrelevant. In Versuchen von Skinner lernte eine Ratte zum Beispiel, einen Taster zu drücken, um an Futter zu gelangen. Doch als Vergleichende Psychologin interessiert mich genau das »Warum«: Ich möchte verstehen, was im Kopf der Ratte vor sich geht, wenn sie lernt, den Schalter zu betätigen.

Wie finden wir das

heraus? Oft beginnt es mit einer Fragestellung und einem Test aus der

Entwicklungspsychologie, den wir dann auf Tiere anwenden. Wollen wir

etwa wissen, ob eine bestimmte Art Gesten deuten kann, untersuchen wir

das mit der so genannten Objektwahl-Aufgabe. Dabei wird eine Belohnung

in einem von zwei Bechern versteckt – außerhalb des Blickfelds des

tierischen Probanden. Nachdem der Versuchsleiter einen kommunikativen

Hinweis gibt, beispielsweise indem er auf den richtigen Behälter zeigt,

kann das Tier wählen. Wenn es richtigliegt, erhält es den Leckerbissen.

Wenn es falsch wählt, wird ihm gezeigt, wo sich die Belohnung befindet –

aber es bekommt diese nicht.

Es

ist scheinbar eine einfache Aufgabe, die Menschenbabys schon in ihrem

ersten Lebensjahr lösen können. Schimpansen und andere Affen scheitern

jedoch an dem simplen Test zur Zeigegeste, was in den späten

1990er Jahren unter Fachleuten weltweit für Verblüffung sorgte.

Jedes Tier hat genau die Fähigkeiten entwickelt, die es in seiner ökologischen Nische braucht, um zu überleben

Der an solchen Studien beteiligte Brian Hare, damals an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, kommentierte: »Aber mein Hund kann das!« Tatsächlich bewies Hare 1998 als einer der Ersten: Hunde nutzen die menschliche Zeigegeste bei der Objektwahl-Aufgabe. Das Ergebnis überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie viel Zeit Haushunde mit uns verbringen und wie oft wir die Zeigegeste im täglichen Leben nutzen. Wie meine damalige Arbeitsgruppe, darunter Juliane Kaminski, am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 2008 feststellte, sind schon Hundewelpen dazu in der Lage – und zwar bereits im Alter von sechs Wochen. Hunde verstehen sogar etwas über die kommunikative Absicht des Menschen. So können sie etwa unterscheiden, wann die Geste an sie gerichtet ist und ob absichtlich oder nur zufällig auf den richtigen Becher gezeigt wird.

Experimente müssen ökologisch relevant sein

Nun

gab es in den letzten Jahren einige Kritik an den Studien, denn ein

Vergleich zwischen den Arten hinkt natürlich immer. So variiert etwa der

jeweilige Aufbau des Experiments: Affen werden im Käfig hinter einer

Scheibe getestet, Hunde häufig von ihren Besitzern. Doch selbst wenn

Hunde aus dem Tierheim mit bestimmten Zeigegesten ein Problem haben –

das grundsätzliche Muster bleibt bestehen.

Bemerkenswert

ist, wie sehr sich Primatologen zuweilen dagegen sträuben, dass »ihre«

Art in solchen Tests nicht so gut abschneidet (siehe »Auf der

Primatologenkonferenz«). Dabei gibt es eine plausible Erklärung dafür.

Zum Beispiel herrscht in einer Schimpansengruppe heftiger

Futterwettbewerb und es gibt eine eindeutige Hierarchie. Dementsprechend

kommt es nicht vor, dass ein Individuum dem anderen zeigt: Da ist die

Banane, du kannst sie haben. Deshalb können sie mit der Geste eines

Menschen, der auf verstecktes Futter zeigt, nichts anfangen. Und es

macht einen Affen nicht weniger intelligent als andere Arten, wenn er

das nicht kann. Jedes Tier hat genau die Fähigkeiten entwickelt, die es

in seiner ökologischen Nische braucht, um zu überleben.

Ähnlich verhält es sich mit Experimenten an sprachtrainierten Menschenaffen. So konnte sich etwa die Schimpansin Washoe in den 1960er Jahren mit Forschern per Zeichensprache verständigen – und wurde zum Medienstar. Was sagt das über Schimpansen im Vergleich zu anderen Tieren aus? Es zeigt lediglich, dass diese Art eine hohe kognitive Flexibilität besitzt und dazu in der Lage ist, nach intensivem Training etwas zu beherrschen, was im normalen Leben keinerlei Relevanz für sie hat.

Wenn wir die kognitiven Fähigkeiten von Tieren verstehen wollen, ist es demnach wichtig, ihre Lebensweise zu berücksichtigen. Im Idealfall können wir den Versuchsaufbau so adäquat wie möglich gestalten: Wir präsentieren dem Tier ein Problem, mit dem es auch in seinem täglichen Leben konfrontiert ist; wir machen das Experiment damit ökologisch relevant. Ende der 1990er Jahre beispielsweise wollten Vergleichende Psychologen und Psychologinnen herausfinden, ob insbesondere Schimpansen sich die Perspektive eines anderen vorstellen können, ob sie also wissen, was andere sehen können.

Der amerikanische Psychologe Daniel Povinelli und seine Kollegen hatten sich dazu komplizierte Versuche überlegt: Schimpansen in einem Käfig konnten zwischen zwei Personen mit Futter wählen. Die Frage war, ob die Affen nur bei dem Menschen betteln, der das Futter sehen kann, und nicht bei dem, der einen Eimer über dem Kopf trägt. Es waren Kontrollbedingungen notwendig: Vermeiden die Tiere vielleicht einfach die Person mit dem Eimer, egal ob diese den über dem Kopf trägt oder neben den Kopf hält? Die Ergebnisse blieben uneindeutig. Doch dann kam wieder Brian Hare auf die Idee, wie man die Primaten in einer ökologisch relevanten Situation beobachten kann. Dazu berücksichtigte er die Tatsache, dass es in einer Gruppe von Schimpansen sehr kompetitiv zugeht und es eine klare Hierarchie gibt.

In seiner Studie aus dem Jahr 2000 testete Hare also zwei Schimpansen;

der Mensch spielte keine Rolle. Ein dominantes und ein subdominantes

Individuum saßen sich gegenüber. Zwischen ihnen lagen zwei Bananen, und

zwar so, dass das untergeordnete Tier beide sehen konnte. Der dominante

Schimpanse sah nur eine Banane, weil die andere für ihn hinter einer

Barriere verborgen war. Der hierarchisch niedriger gestellte Affe bekam

nun einen kleinen Vorsprung. Würde er sich für die Banane entscheiden,

die für den dominanten Schimpansen verborgen war? Genau das war der

Fall. Und was passierte, wenn derselbe Schimpanse einen anderen Partner

bekam, der in der Hierarchie unter ihm stand? Dann wechselte der nun

dominante Affe seine Strategie: Jetzt wählte er als Erstes die Banane,

die sein Gegenüber sehen konnte. So nutzte er nämlich die Chance, sogar

beide Leckerbissen abzustauben.

Das bewies: Schimpansen wissen, was andere sehen können. Sie verstehen sogar, dass Sehen zu Wissen führt, wie Juliane Kaminski, Josep Call und Michael Tomasello mit ihrem Schimpansen-Schach genannten Aufbau bewiesen

(siehe »Schimpansen-Schach«). Entscheidend hierbei war, dass wiederum

zwei Schimpansen um Futter konkurrierten, was sie auch im täglichen

Leben tun.

Hingegen

kann man zwei Hunde schwer in einem solchen Experiment testen, weil der

natürliche Partner des Hundes der Mensch ist. Deshalb haben wir in

Leipzig folgende Methode gewählt: Die Versuchsleiterin legte ein

Leckerli vor das Tier. Allerdings verbot sie ihm, es zu nehmen. Dann

schaute sie den Hund entweder an oder nicht (sie war abgelenkt durch ein

Computerspiel, hatte sich abgewendet oder die Augen geschlossen). Hunde

beobachten uns sehr genau und können unterscheiden, ob wir aufmerksam

sind oder nicht. Die Tiere fraßen das Futter vor allem dann, wenn die

Versuchsleiterin unaufmerksam war. In einer weiteren Studie von uns

durften die Hunde ihr ein Spielzeug bringen – und sie wählten den einen

von zwei Gegenständen aus, welchen die Forscherin auch sehen konnte.

Wir

hatten also eine Frage (Wissen Tiere, was andere sehen können?) und

haben zu ihrer Beantwortung für Schimpansen und Hunde verschiedene

Methoden verwendet, die jeweils ökologisch relevant waren. Dabei kam

heraus, dass beide Tierarten eine Vorstellung von der Perspektive ihres

Gegenübers haben, wobei dieses Verständnis bei Schimpansen noch

umfassender ist als bei dem so genannten besten Freund des Menschen.

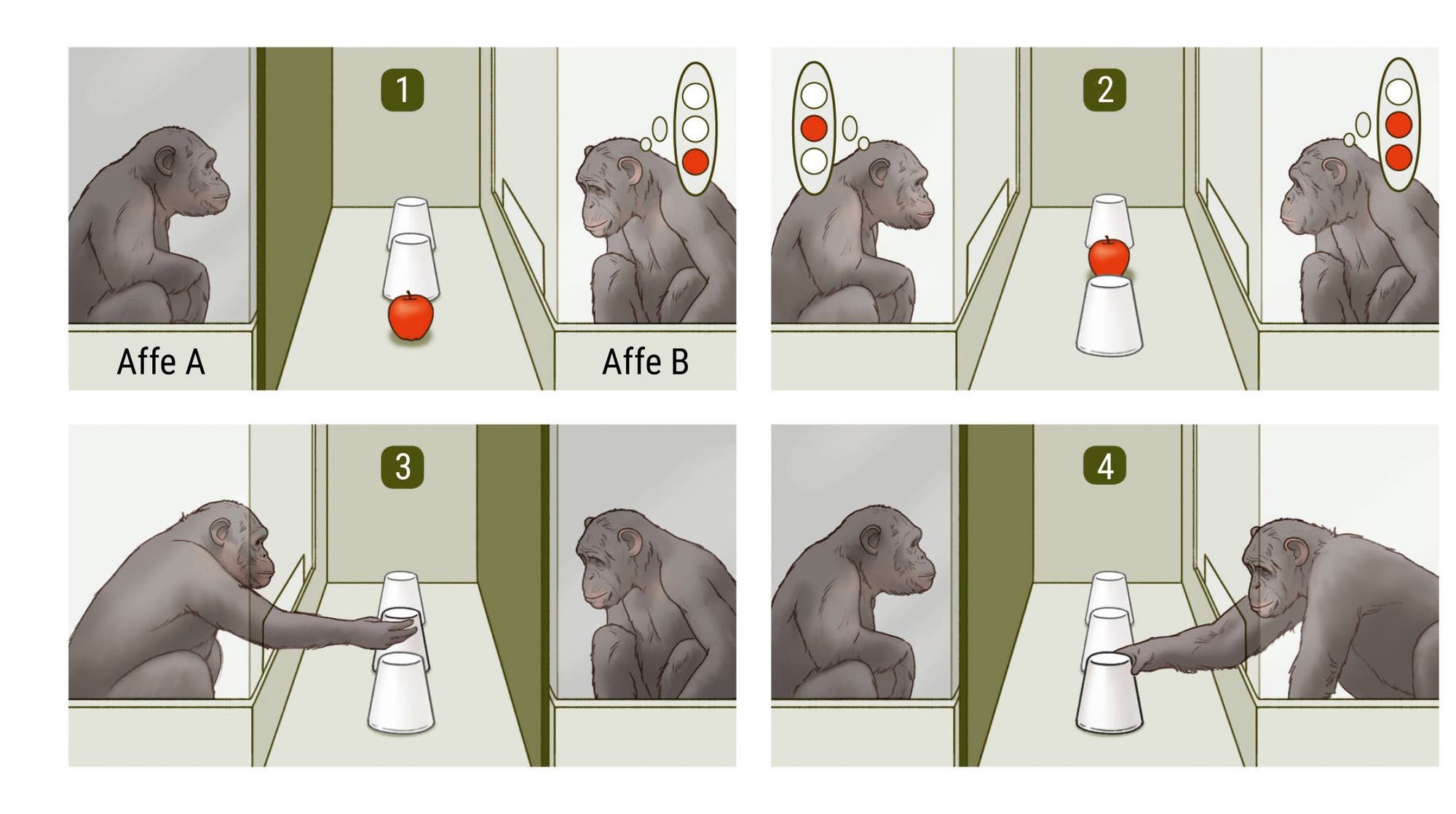

Schimpansen-Schach | Beim Schimpansen-Schach müssen sich die Gegner

jeweils in den anderen hineinversetzen, wenn sie gewinnen wollen. Zwei

Schimpansen sitzen sich gegenüber, zwischen ihnen befinden sich drei

Becher mit der Öffnung nach unten. Unter einem Becher wird eine

Belohnung versteckt – was aber nur Affe B sehen kann, weil für Affe A

die Sicht verdeckt ist (Bild 1). Im zweiten Schritt wird ein weiterer

Leckerbissen versteckt. Diesmal schauen beide zu (Bild 2). Nur Affe B

weiß somit, wo beide Belohnungen sind. Schließlich sollen sich die Tiere

nacheinander für einen der Becher entscheiden – so lange, bis beide

Leckerlis gefunden sind. Dabei können die Affen nicht sehen, welchen

Becher der jeweils andere wählt. In einer der Bedingungen wählt Affe A

zuerst (Bild 3). Danach kommt Affe B an die Reihe (Bild 4). Die Frage

ist, ob dieser sich vorstellen kann, dass Affe A genau den Becher

gegriffen hat, von dem er wusste, dass eine Belohnung darin ist. Wenn

ja, geht Affe B davon aus, dass dieses Stück schon weg ist. Es ist für

ihn also sinnvoll, sich für den anderen Becher zu entscheiden. Und

genau so verhalten sich Schimpansen auch.

Obwohl

oder gerade weil Hunde die Tierart sind, mit der wir am engsten

zusammenleben, werden sie von uns immer wieder missverstanden. Wenn Sie

einen Hund besitzen, haben Sie ihn bestimmt schon mehr als einmal

»schuldbewusst« erlebt. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und

bemerken, dass Ihr Hund den Müll durchwühlt und auf dem Wohnzimmerboden

verteilt hat. Natürlich werden Sie wütend und schimpfen mit ihm,

woraufhin Sie den Eindruck gewinnen, Ihr Haustier sehe schuldbewusst

aus. In experimentellen Studien wurden diese Situationen nachgestellt.

Beispielsweise ließ ein Team um Nicola Clayton von der University of Cambridge 2015 einen Hund mit einem Leckerbissen,

den er nicht berühren durfte, allein in einem Raum zurück. Die

Bezugsperson kam einige Zeit später wieder zurück. In einer Bedingung

dachte Herrchen oder Frauchen dann, der Hund habe das Futter gefressen –

doch das war gar nicht der Fall. Die Forscher analysierten, wann die

Hunde das typische »schuldige« Verhalten zeigten, mit Blickvermeidung,

angelegten Ohren, Anbieten der Pfote, unterwürfigem Wegschleichen und

Einklemmen der Rute. Überraschenderweise tauchten diese Verhaltensweisen

nicht häufiger auf, wenn die Vierbeiner tatsächlich »schuldig« waren,

sondern nur, wenn ihre Besitzer mit ihnen schimpften! Folglich ist ihr

Verhalten einfach eine Reaktion auf das Verhalten des Menschen und eben

kein Ausdruck von Reue für eine Missetat.

Es gibt Situationen, in denen wir uns weniger rational verhalten als Schimpansen, Tauben oder Ratten

Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag vor Hundebesitzern. In einem Nebensatz bemerkte ich, dass ich annehme, meine Hündin wisse nicht, dass sie Nana heißt. Für sie bedeutet das Wort »Nana« wahrscheinlich so etwas wie »Achtung, es passiert etwas für mich Relevantes«. Es ist unklar, ob sie von sich denkt: »Ich, Nana, möchte gern spazieren gehen.« Ich halte das für eher unwahrscheinlich, und mir ist leider auch noch kein passender Test eingefallen, um diese Frage zu beantworten. Mein Publikum war geradezu empört. Natürlich wüssten ihre Hunde, wie sie hießen. Wenn sie Ben riefen, käme nur Ben, und Balu höre auf Balu. Die alternative Erklärung ist allerdings: Für Ben bedeutet das Wort »Ben«: »Achtung, es passiert etwas Relevantes für mich«, und Balu hat dieselbe Bedeutung für ein anderes Wort gelernt, nämlich für das Wort Balu.

Doch

auch ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Nana nicht weiß,

dass sie Nana ist, denn für mich ist sie es ganz eindeutig! Wir wissen

es einfach nicht. Hunde erkennen sich beispielsweise nicht im Spiegel.

Aber vielleicht erkennen sie sich als Geruchsbild? Und hier kommen wir

in einen Bereich, der wirklich schwierig zu untersuchen ist: wenn Tiere

in bestimmten Domänen besser sind als wir. Ein Beispiel ist der

Geruchssinn von Hunden und vor allem die Frage, wie sie Gerüche

einordnen. Was »denkt« also ein Hund, wenn er etwas riecht? Unter

anderem gibt es etwa Hinweise darauf, dass er durch seinen Geruchssinn

erkennt, dass er schon einmal einen Weg entlanggegangen ist.

Wir unterschätzen die tierische Intelligenz

Eine ähnliche Frage ist, wie ein Hund eine Spur aufnimmt: Wenn er beispielsweise der Duftspur seines Herrchens oder Frauchens folgt, nimmt er sie dann einfach als eine »gute« (relevante) Spur wahr, der es sich zu folgen lohnt? Oder hat der Hund eine genaue Vorstellung davon, wer sich am Ende der Fährte befindet? Am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena habe ich 2021 gemeinsam mit Damian Blasi belegen können, dass Hunde tatsächlich diese präzise Erwartung zu haben scheinen. Als wir am Ende der Fährte heimlich den einen Besitzer durch den anderen ersetzten, schienen die Tiere nicht damit zufrieden, den anderen – ebenso geliebten – Menschen zu treffen. Vielmehr zeigten sie eine erhöhte Aktivität, was darauf hindeutet, dass sie nach einer ganz bestimmten Person suchten.

Vermutlich unterschätzen wir also einige kognitive Fähigkeiten von Tieren, nur weil wir selbst nicht darüber verfügen. Hier sprechen wir von Anthropozentrismus, das heißt, wir Menschen sehen uns selbst als den Mittelpunkt der Realität.

Es

gibt Tiere, die für ihre herausragenden kognitiven Fähigkeiten berühmt

sind, wie zum Beispiel den Schimpansen Ayumo. Dieser übertraf

menschliche Studierende in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe zum Ordnen

arabischer Zahlen (siehe »Arbeitsgedächtnis auf dem Prüfstand«). Aber es

sind nicht nur einzelne Individuen, die manchmal besser abschneiden als

Menschen; bei einigen Aufgaben sind wir generell schlechter als Tiere.

Es gibt Situationen, in denen wir uns weniger rational verhalten als

Schimpansen, Tauben oder Ratten.

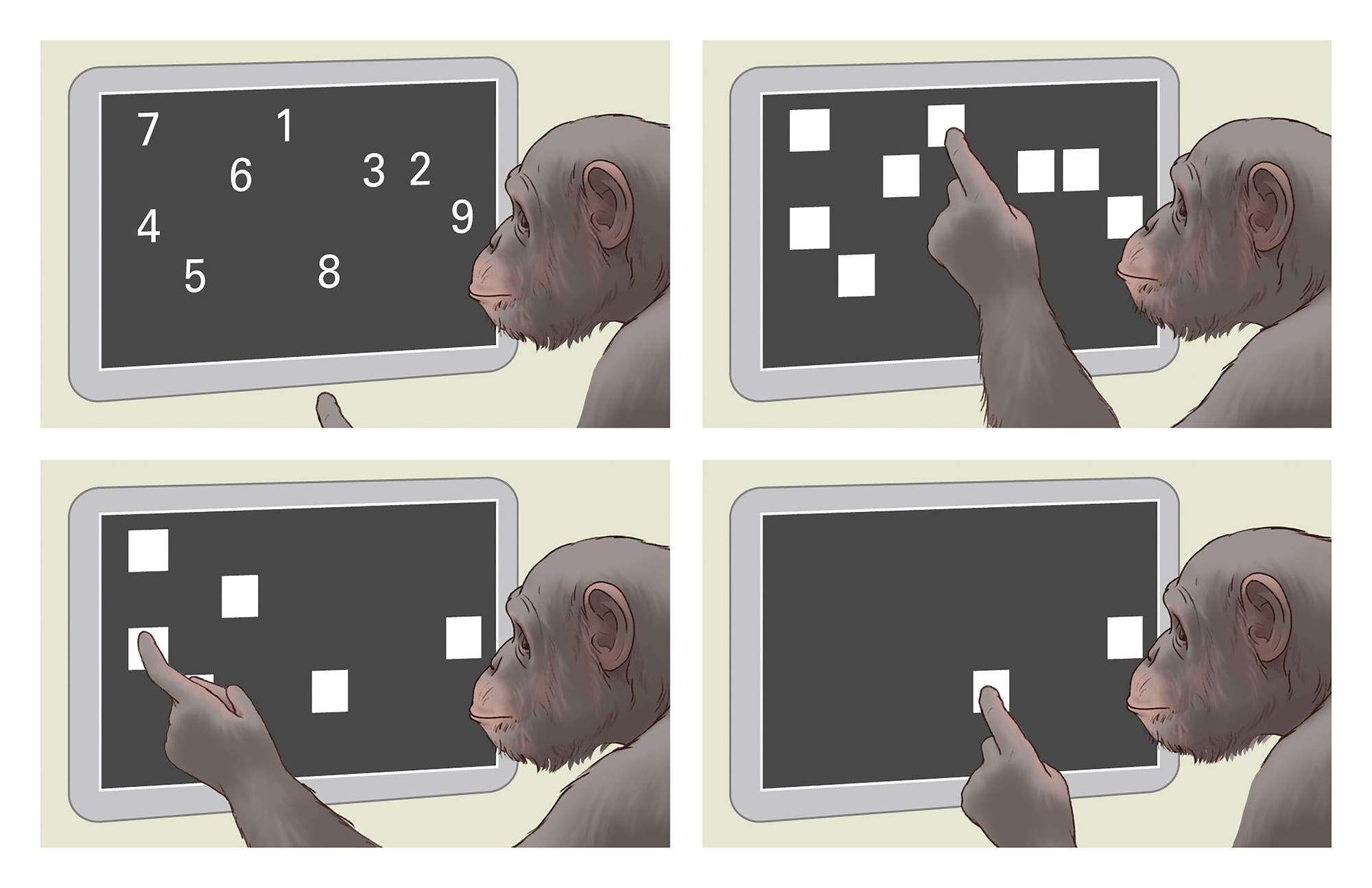

Arbeitsgedächtnis auf dem Prüfstand | Zahlen werden präsentiert und

dann maskiert. Das Tier (oder der Mensch) versucht dann, die nun

verdeckten Zahlen in der richtigen Reihenfolge auszuwählen. Schimpanse

Ayumo übertraf in einer Studie menschliche Studierende bei dieser

Aufgabe.

So

gelten Menschen etwa als außergewöhnlich geduldig. Dies wird als eine

adaptive Fähigkeit angesehen – das bedeutet, sie hatte in der Evolution

einen Vorteil: Wir verzichten auf einen unmittelbaren Nutzen, um

wertvollere zukünftige Belohnungen zu erhalten. Die menschliche Geduld

nimmt allerdings drastisch ab, wenn die Währung nicht Geld, sondern

Nahrung ist. Überraschenderweise sind Menschen weniger bereit, auf

Belohnungen in Form von Nahrung zu warten, als die eigentlich für ihre

Ungeduld bekannten Schimpansen.

Unsere nächsten lebenden Verwandten sind jedoch nicht die Einzigen, die uns in bestimmten Aufgaben übertreffen oder zumindest ebenbürtig sind. Tauben sind nach einiger Übung in der Lage, zwischen Monet- und Picasso-Gemälden zu unterscheiden. Bei Aufgaben des räumlichen Gedächtnisses sind die Vögel dem Menschen sogar überlegen. Manche Arten wie der Kiefernhäher und die Sumpfmeise können sich noch nach mehreren Monaten an mehr als 100 Plätze erinnern, an denen sie Futter versteckt haben – die meisten Leute hätte da große Probleme. Diese Leistungen, bei denen uns Tiere übertreffen, sind bedeutend schlechter erforscht als jene, in denen wir besonders gut sind.

Logische Konsequenz des menschlichen Denkens

Ich

halte Anthropozentrismus genauso wie Anthropomorphismus für eine

logische Konsequenz des menschlichen Denkens. Oft sind die Folgerungen

richtig, wenn wir von uns selbst auf andere schließen (meiner älteren

Tochter ist tatsächlich kalt, wenn mir kalt ist), aber mitunter eben

doch falsch (meiner jüngeren Tochter ist warm, während mir kalt ist).

Ebenso ist es logisch, dass wir uns mehr für Schimpansen und Hunde

interessieren als für Nacktschnecken und Tintenfische – und mehr für

Sprachverständnis als für Geruchsidentifizierung.

Als

Wissenschaftlerin benutze ich außerdem lieber den Begriff »kognitive

Fähigkeiten« als »Intelligenz«. Denn Letztere ist immer das, was ein

Intelligenztest misst. Das heißt, es kommt darauf an, was derjenige für

wichtig hielt, der den Test erstellt hat – ein Mensch. Viel passender

erscheint mir der Vergleich mit Noten für Schulfächer im Zeugnis, wenn

man sie mit einzelnen kognitiven Fähigkeiten gleichsetzt. Schimpansen

zum Beispiel, die in den Fächern »Reaktionsschnelligkeit« und »Kausale

Zusammenhänge erkennen« sehr gute Noten haben, schneiden im Fach

»Zeigegeste deuten« schlecht ab.

Hunde haben in den kommunikativen Fächern besonders gute Noten, scheitern allerdings im Fach »Kausale Zusammenhänge erkennen«. Und sogar der Mensch hätte nicht nur Einsen, beispielsweise weder bei »Reaktionsschnelligkeit« noch bei »Geruchsidentifizierung«. Der Vergleich zeigt auch: Wer in einem bestimmten Fach – also einer kognitiven Fähigkeit – gut ist, schneidet nicht zwangsläufig in allen anderen genauso gut ab. Man sollte demnach nicht von der einen Intelligenz sprechen, an der sich alles misst. Möchten wir das ganze Spektrum des tierischen Denkens verstehen, dann müssen wir versuchen, uns selbst weniger in den Mittelpunkt zu stellen.

Nota. - Der Mensch sei das Maß aller Dinge, lautet der berühmteste und berüchtig-ste Spruch des griechischen Sophisten Protagoras. Da lässt sich eine Unmenge von Reflexionen dran knüpfen, vom Stammtisch bis zur Transzendentalphilosophie. Die gedankliche Wundertüte ist das Wort Maß: Man kann es als Medium verstehen, durch das Objekte beschrieben werden, und man kann es als Wertmarke auffassen, an der alle Welt sich zu bewähren hat - und tausend denkbare Zwischendinge.

Im letzteren Sinne hätte es, wie Frau Bräuer hervorhebt, fatale Folgen nicht nur für unser Zusammenleben mit den andern animalischen Existenzen auf der Welt, son-dern für unsere Erkenntnis selbst: Seine Aussagekraft wäre im Nu erschöpft, man könnte nur die Oberflächen betasten und nirgendwo tiefer eindringen.

Unrecht hat Frau Bräuer aber in Hinsicht auf den Forschungsvorgang. Zählen und messen machen unsere Naturwissenschaft, die sich der Mathematik verpflichtet hat, nämlich aus. Ein Maßstab, auf den wir unsere Forschungsergebnisse beziehen kön-nen, ist unumgänglich. Ob es absolute Maßstäbe gibt, ist unerheblich, denn jeden-falls kennen wir sie nicht. Wir müssen mit dem auskommen, was wir kennen, und vorzugsweise mit dem, was wir am besten kennen. Und das sind eben wir selbst. Doch kennen wir uns grad schlecht genug! Wir müssten uns selber gemessen ha-ben, und damit sind wir beschäftigt fast, seit wir schriftliche Zeugnisse hinterlassen.

Das ist ja auch der eigentlichste Grund, weshalb wir Tierische Verhaltenswissen-schaft betreiben: um unter viel Streit und Mühen herauszufinden, was unter uns normal ist.

Mit andern Worten, es ist Anfang und Zweck allen Erkennens. Wie sollten wir in der Forschung von uns absehen können?

Ganz einfach: indem die Kehrseite jeder Wissenschaft ihre Kritikist: Sie setzt uns zu uns selbst in Gegensatz.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen