aus spektrum.de, 31. 3. 2025 zu Ebmeiers Realien

Warum wir lachen

Jahrtausendelang

galt Lachen als ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Doch

inzwischen ist klar, dass auch Tiere dazu in der Lage sind. Jetzt

versuchen Ethologen, Primatologen und Neurowissenschaftler gemeinsam,

die Mechanismen und Funktionen dieses rätselhaften Verhaltens

aufzudecken.

von Fausto Caruana, Elisabetta Palagi und Frans B. M. de Waal

Es

gehört zu den alltäglichsten, aber auch geheimnisvollsten menschlichen

Verhaltensweisen überhaupt: Lachen. Schon seit Platons Zeiten tun sich

Philosophen und Naturforscher schwer, dieses Phänomen eindeutig dem

Geist oder dem Körper zuzuordnen, handelt es sich doch weder um eine

bewusste Aktion noch um einen bloßen körperlichen Reflex. Wir können es

zwar absichtlich vortäuschen, aber für das fingierte und das spontane

Lachen sind verschiedene Hirnareale zuständig. Daher zeigen die beiden

kleine, allerdings wesentliche Unterschiede, die Gegenstand

psychologischer Forschungen sind.

Neurologinnen

und Neurologen deuten manches Gelächter als Warnzeichen für ernste

Erkrankungen, angefangen bei Epilepsie, die von einem unkontrollierten

Lachanfall (gelastischer Anfall) eingeleitet wird, über das pathologische Lachen und Weinen

(das der Schauspieler Joaquin Phoenix als Vorbereitung auf seine Rolle

im US-Thriller »Joker« studierte) bis hin zur Kataplexie, bei der ein

spontaner Lachanfall zum kurzzeitigen Verlust des Muskeltonus und damit

zur Bewegungsunfähigkeit führen kann. Linguisten wiederum erforschen das

Lachen, um die Sprache besser zu verstehen. Denn zum einem gehorchen

beide in mancher Hinsicht ähnlichen Regeln, zum anderen könnte uns der

Vergleich des Lachens mit Tierlauten etwas über die Ursprünge

menschlicher Sprache verraten.

Auch

die Geisteswissenschaften interessieren sich für das Thema: Während

Historiker in zahlreichen Schriften zu ergründen versuchen, ob und wie

unsere Vorfahren lachten, nehmen Literaturwissenschaftler die

rhetorischen Figuren unter die Lupe, die dem Komischen zu Grunde liegen.

Wie sehr Theologen darüber debattierten, ob die Fröhlichkeit als etwas

Gutes zu betrachten sei oder nicht, hat der italienische Schriftsteller

Umberto Eco (1932–2016) in seinem berühmten Roman »Der Name der Rose«

verewigt. Darin disputiert der Benediktinermönch Jorge von Burgos (»Das

Lachen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die

Menschen den Affen gleich«) mit dem Franziskaner William von Baskerville

(»Die Affen lachen nicht, das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, es

ist ein Zeichen seiner Vernunft«). Kurzum, viele wissenschaftlichen

Disziplinen haben mehr oder weniger unabhängig voneinander die Frage

gestellt, warum wir lachen und welche Funktion dieses seltsame Verhalten

erfüllt.

Im

Lauf der letzten zwei Jahrtausende entstanden zahlreiche Hypothesen zu

den psychologischen und physiologischen Hintergründen des Lachens, die

sich grob in drei Modelle einordnen lassen: Gemäß der

Überlegenheitstheorie tun wir es, wenn wir uns gegenüber einem

Mitmenschen überlegen fühlen. Die Inkongruenztheorie besagt, dass wir in

Gelächter ausbrechen, wenn etwas überraschend nicht unseren Erwartungen

entspricht. Und laut der Entladungstheorie löst es durch eine

Energiefreisetzung des Nervensystems einen Moment der Anspannung auf.

All diese Theorien bringen interessante Aspekte zu Tage, sie teilen

allerdings zwei Fehleinschätzungen, die jahrhundertelang weitergegeben

wurden und uns daran hindern, eines unserer häufigsten Sozialverhalten

zu verstehen.

Der erste Fehler liegt in der Verwechslung von Lachen und Humor: Obwohl es eine offensichtliche Verbindung zwischen beiden gibt, erforschen die oben erwähnten Modelle lediglich die kognitiven Ursprünge des Lachens, nicht aber das Phänomen selbst. Der US-amerikanische Psychologe Robert Provine (1943–2019), ein führender Experte auf dem Gebiet, hat oft beklagt, dass die Philosophen ihre Theorien gemütlich im Sessel sitzend entwickelten, ohne irgendwelche empirischen Daten zur Hand zu haben. Dabei ist es unerlässlich, den Pfad der Philosophie zu verlassen und die Frage als Verhaltensforscher anzugehen, um das Lachen so zu betrachten, wie es sich in der Natur tatsächlich offenbart. Das führt umgehend zu einer wertvollen Erkenntnis: Lachen ist in erster Linie eine kommunikative Lautäußerung, die in nicht humorvollen Kontexten auftritt.

Der zweite Irrtum besteht in der Annahme, nur die Spezies Mensch sei fähig zu lachen; eine Auffassung, die schon zu Aristoteles' Zeiten vorherrschte und nie wirklich hinterfragt wurde. Eine seltene Ausnahme bildete Charles Darwin (1809–1882), der Ende des 19. Jahrhunderts davon überzeugt war, »dass das Lachen als Zeichen der Freude oder des Vergnügens von unseren Vorfahren praktiziert wurde, lange bevor sie es verdienten, menschlich genannt zu werden«. Damit war Darwin seiner Zeit wieder einmal weit voraus, und es sollte etwa ein Jahrhundert vergehen, bis seine Auffassung ernst genommen wurde. Noch in den 1940er Jahren schrieb Helmut Plessner (1892–1985), der Begründer der deutschen philosophischen Anthropologie: »Der an den Anfang gestellte Satz, daß offenbar nur der Mensch über Lachen und Weinen verfügt, nicht aber das Tier, besagt keine Vermutung, die einmal durch Beobachtungen widerlegt werden kann, sondern eine Gewißheit.«

»Das Lachen wurde als Zeichen der Freude oder des Vergnügens von unseren Vorfahren praktiziert, lange bevor sie es verdienten, menschlich genannt zu werden« Charles Darwin

Bei allem Respekt

vor den Philosophen begann diese auf den Humor fokussierte und

anthropozentrische Betrachtung im 20. Jahrhundert zu bröckeln, als

Verhaltensforscher und Neurologen in einer neu entwickelten

»Neuroethologie des Lachens« deutlich machten, dass die bis heute

diskutierten Modelle lediglich die Spitze eines riesigen Eisbergs

darstellen. Vor allem der estnisch-amerikanische Psychologe

Jaak Panksepp (1943–2017) sowie sein oben erwähnte Kollege Robert

Provine wandten sich entschieden gegen die veralteten Ansichten. Als

Panksepp Ende der 1990er Jahre zum ersten Mal bei Ratten ein Verhalten beschrieb, das sowohl funktional als auch neuronal dem menschlichen Lachen entspricht,

ebnete er damit den Weg für vergleichende Untersuchungen bei Tieren.

Und Provine, der die Methoden der Verhaltensforschung (Ethologie) auf

die Erforschung des Lachens von Menschen und nicht menschlichen Primaten

übertrug, unterstrich die kommunikative und soziale Dimension desselben und grenzte es vom Humor ab.

Da lachen ja die Nager | Ratten geben beim gemeinsamen Spiel

Ultraschalllaute von sich, die man als »Lachen« interpretieren könnte.

Dank

ihrer Arbeit können wir heute den drei oben beschriebenen

philosophischen Modellen eine neue Theorie zur Seite stellen, die

biologische Aspekte stärker berücksichtigt. Demnach dient das

menschliche Lachen primär dazu, soziale Bindungen zu schaffen und den

Zusammenhalt zwischen Individuen zu fördern. Evolutionär beruht es auf

tierischen Verhaltensweisen, die sich aus einer Kombination von

homologen (von einem gemeinsamen Vorfahren stammenden) mit

homoplastischen (ähnlichen, aber unabhängig voneinander entstandenen)

Merkmalen entwickelt haben.

Dieser neue Ansatz hat uns dazu

bewogen, den Stand der neuroethologischen Forschung zum Lachen aus

verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten. Das erste

Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein Sammelband, den wir 2022 in den »Philosophical Transactions of the Royal Society«

publizierten und zu dem mehr als 70 Fachleute aus unterschiedlichsten

Disziplinen beigetragen haben. Im Folgenden möchten wir die wichtigsten

Punkte dieses neuen Denkansatzes zusammenfassen.

Das Lachen der Ratten

Ende der 1990er Jahre beobachten Jaak Panksepp und Jeffrey Burgdorf bei Ratten eine Serie von kurz aufeinander folgenden Ultraschalllauten mit einer Frequenz von ungefähr 50 Kilohertz, welche die Tiere beim Spielen von sich geben und auch dann, wenn sie am Bauch gekitzelt werden. Ähnlich wie beim Menschen reagieren so vor allem Jungtiere, die sich in einer entspannten Situation befinden, während sie unter Stress (hervorgerufen etwa durch Katzengeruch oder störendes Lampenlicht) verstummen. Da sich dieses Fiepen deutlich von den bei Angst oder Stress erzeugten Lauten unterscheidet, schlossen die beiden Forscher, dass es evolutionär dem menschlichen Lachen entspricht und damit eine Grundlage für die ethologische und neurowissenschaftliche Erforschung positiver Gefühlsregungen bei Mensch und Tier liefert.

Falls Ratten tatsächlich lachen, dann sollten sich dafür zuständige Hirnregionen aufspüren lassen. Hier sind vor allem die subkortikalen, also unterhalb der Großhirnrinde liegenden Bereiche interessant, da sich diese im Lauf der Evolution – im Gegensatz zum Großhirn – nicht so stark verändert haben und deshalb bei Nagetieren den menschlichen eher ähneln. Und tatsächlich scheint ein bestimmtes subkortikales Areal in beiden Spezies eine Schlüsselrolle beim Lachen zu spielen: Der Nucleus accumbens (NAcc) gehört zum Belohnungssystem des Gehirns, das auf den Neurotransmitter Dopamin reagiert und bestimmte Verhaltensmuster durch Glücksgefühle verstärkt, was etwa bei Süchten eine Rolle spielt. Injiziert man den Dopaminagonisten Amphetamin in den NAcc von Ratten, geben die Nager prompt die typischen Fieplaute von sich.

Stimuliert man die gleiche Struktur bei menschlichen Patienten, bei denen ein solcher Eingriff wegen einer ohnehin nötigen Hirnoperation möglich ist, löst das Glücksgefühle bis hin zu regelrechten Lachsalven aus. Wie das Team um die Neurologin Elise Wattendorf von der schweizerischen Universität Freiburg 2019 mit bildgebenden Verfahren herausfand, regt sich der NAcc bereits dann, wenn den Versuchspersonen das Kitzeln nur angekündigt wird. Demnach ist diese Hirnregion schon bei einer entsprechenden Erwartung beteiligt, indem sie frühzeitig die zuständigen Hirnschaltkreise beeinflusst, noch bevor wir überhaupt berührt werden.

Dopaminausschüttung, Vergnügen sowie positive Verstärkung spielen also beim menschlichen wie beim tierischen Lachen eine entscheidende Rolle. Die Systeme regen sich vor allem beim Spiel und ganz allgemein, wenn Individuen in entspannter Situation interagieren, und festigen dabei soziale Beziehungen.Grooming auf Distanz

Auch der britische Anthropologe und Psychologe Robin Dunbar sieht im Lachen ein Werkzeug, das soziale Bindungen stabilisiert. Für ihn befindet es sich irgendwo zwischen typisch menschlichen, von Kultur und Sprache abhängigen Bindungsformen (wie Singen und Tanzen bei einem Konzert, ein gemeinsames Abendessen oder ein Kinobesuch) und eher urtümlichen Verhaltensweisen wie der Fellpflege unter Artgenossen. Bei Letzterer, auch Grooming genannt, regen sich bestimmte Mechanorezeptoren, die auf sanfte Berührungen der Haut ansprechen. Über langsam leitende Nervenbahnen gelangt die Information zur Inselrinde: einer Hirnregion, die emotionale Signale bewertet und unabhängig von dem auf taktile Reize spezialisierten somatosensorischen Kortex arbeitet. Daraufhin werden Glückshormone ausgeschüttet, was ein Gefühl der Freude, Ruhe und Entspannung hervorruft, Schmerzen lindert und die emotionale Verbundenheit zwischen den Beteiligten fördert.

Gemeinsamer Spaß | Dass auch Tiere lachen können, war lange unbekannt. Diese beiden Schimpansen scheinen sich zusammen zu amüsieren.

Die Berührung macht die Fellpflege zu einem hervorragenden Mittel der sozialen Bindung, doch sie lässt sich nur auf ein einzelnes Gegenüber anwenden und dauert eine gewisse Zeit, was die Zahl der beteiligten Sozialpartner zwangsläufig begrenzt. Dunbar zufolge gelten diese Einschränkungen nicht beim Lachen. Tatsächlich werden hier eher auditive und visuelle als taktile Kanäle genutzt, wodurch wir sehr schnell und mit vielen gleichzeitig ein »Grooming auf Distanz« durchführen können.

Bei Tieren erfüllen spielerische Geräusche und Laute wohl dieselbe Aufgabe. So spielen oft viele Individuen gemeinsam, manchmal gesellen sich Einzelne nach und nach hinzu und gelegentlich bilden sich regelrechte Gruppen. Dabei treten akustische und visuelle Signale kombiniert miteinander auf und verstärken sich gegenseitig, so dass alle Mitspieler erreicht werden. Ob das »Lachen« andere Individuen dazu animieren kann, sich ebenfalls in das Getümmel zu stürzen, bleibt noch zu erforschen.

Ein Team um den Neurologen Lauri Nummenmaa von der finnischen Universität Turku konnte 2017 die Hypothese des »Grooming auf Distanz« untermauern. Laut den Beobachtungen der Fachleute werden beim Lachen – genau wie beim zärtlichen Streicheln – in einer Reihe von Hirnarealen wie dem anterioren zingulären Kortex Opioide ausgeschüttet. Mit jemandem zu lachen, wirkt somit als positiver Verstärker, der dazu führt, dass man immer wieder die Nähe dieser Person sucht. Aber die Menschen sind nicht alle gleich. Die individuelle Dichte der hier beteiligten μ-Opioidrezeptoren geht Hand in Hand mit der jeweiligen Bereitschaft zu lachen. Anders ausgedrückt: Wer mehr davon besitzt, hat auch mehr zu lachen.

Gelächter im OP

Da einige Formen des

Lachens auf Krankheitsbilder hinweisen können, fokussierte sich die

Erforschung seiner neuronalen Grundlagen lange auf jene subkortikalen

Hirnregionen, die vermutlich krankhaftes Gelächter auslösen können: auf

den Hirnstamm, bei dem eine Verletzung pathologisches Lachen und Weinen

hervorrufen kann, sowie den Hypothalamus, der bei gelastischen

epileptischen Anfällen und bei der Kataplexie eine Rolle spielt. Dass

das Lachen demnach hauptsächlich den älteren, subkortikalen Strukturen

zugeordnet wurde, passte gut zu den philosophischen Modellen, die es als

eine banale Auswirkung von anspruchsvolleren, mit Humor verknüpften

kognitiven Vorgängen betrachteten. Die neue Theorie, die im Lachen einen

wesentlichen Bestandteil des sozialen Gehirns sieht, spricht jedoch für

eine ungleich komplexere kortikale Verankerung.

Die

neurobiologische Erforschung des Lachens steht vor zwei großen

Herausforderungen. Die erste ist technischer Natur: Die für Lachsalven

charakteristischen Körperbewegungen vertragen sich nicht mit den meisten

Techniken zur Hirnstrommessung, die von der Versuchsperson absolute

Regungslosigkeit erfordern. Das zweite und noch schwierigere Problem

besteht in der Unmöglichkeit, unter Laborbedingungen die sozialen

Umstände zu simulieren, die spontanes Gelächter hervorrufen können.

Patienten mit arzneimittelresistenter Epilepsie, bei denen daher eine Operation notwendig wurde, haben wir es zu verdanken, dass wir mehr über die Funktion diverser Hirnregionen lernen konnten. Denn bei ihnen ist es nach Zustimmung der Betroffenen möglich, zielgerichtet definierte Teile des Gehirns elektrisch zu stimulieren und die Effekte zu beobachten. In Zusammenarbeit mit dem Istituto di Neuroscienze des italienischen Consiglio Nazionale delle Ricerche in Parma sowie dem Centro Munari Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson in Mailand – einer weltweit führenden Institution für die chirurgische Behandlung von Epilepsie – sind wir damit endlich in der Lage, die neuronalen Geheimnisse des Lachens zu entschlüsseln.

Während der elektrischen Reizung kann

es passieren, dass der Patient alle anderen Bewegungen einstellt und in

schallendes Gelächter ausbricht. Diese seltsame Reaktion tritt jedoch

nur auf, wenn einer der folgenden vier Bereiche der Großhirnrinde stimuliert wird:

der anteriore zinguläre Kortex (ACC), der Temporalpol (TP), das

präsupplementär-motorische Areal (pre-SMA) oder das Operculum frontale

(FO). Sobald der Reiz endet, fällt es den Patienten schwer zu erklären,

was sie so zum Lachen brachte: Manche geben zu, dass sie den Grund nicht

kennen, während andere spontan Erklärungen erfinden.

Die

Stimulierung des pre-SMA und des FO erzeugt zuverlässig das motorische

Muster des Lachens (Gesichtsausdruck, Lautäußerung), nicht aber die

zugehörigen Emotionen. Werden dagegen der ACC oder der TP angeregt,

bewirkt das über die motorischen Aspekte hinaus ein echtes Glücksgefühl.

Demnach kontrollieren diese beiden letzteren Areale sowohl die

äußerlich wahrnehmbaren als auch die subjektiven, inneren Anzeichen des

emotionalen Lachens – ganz im Einklang mit der evolutionären These, nach

der das Lachen mit dem System der Belohnung und der positiven

Verstärkung eng verknüpft ist.

Wie Fachleute der Emory University 2019 beschrieben, kann bei einer Stimulation des ACC der Glückszustand sogar so intensiv sein, dass er negative Gefühle vorübergehend unterdrückt: Auf Aufforderung der Chirurgen schilderte ein Patient traurige Ereignisse wie den Tod des Familienhundes, wobei er weiterlachte. Obwohl ihm bewusst war, dass es sich um ein bedrückendes Erlebnis handelte, war er nicht in der Lage, es als solches wahrzunehmen – und amüsierte sich scheinbar weiter.

Zwei getrennte Netzwerke

Warum

gibt es im Gehirn so viele Areale, deren Stimulation ein Lachen auslöst?

Koordinieren sie gemeinsam eine einzelne Funktion oder sind sie für

unterschiedliche Aspekte zuständig? Mit Hilfe der

Diffusions-Tensor-Traktografie, eines bildgebenden Verfahrens, das die

Beziehungen zwischen Hirnarealen darstellt, haben wir 2021 die

Verbindungen zwischen diesen Bereichen untersucht. Wie sich dabei

offenbarte, bilden die Hirngebiete, deren elektrische Stimulation das

Lachen auslöst, tatsächlich zwei zum Teil getrennte neuronale Netzwerke (siehe »Netzwerke fürs Lachen«).

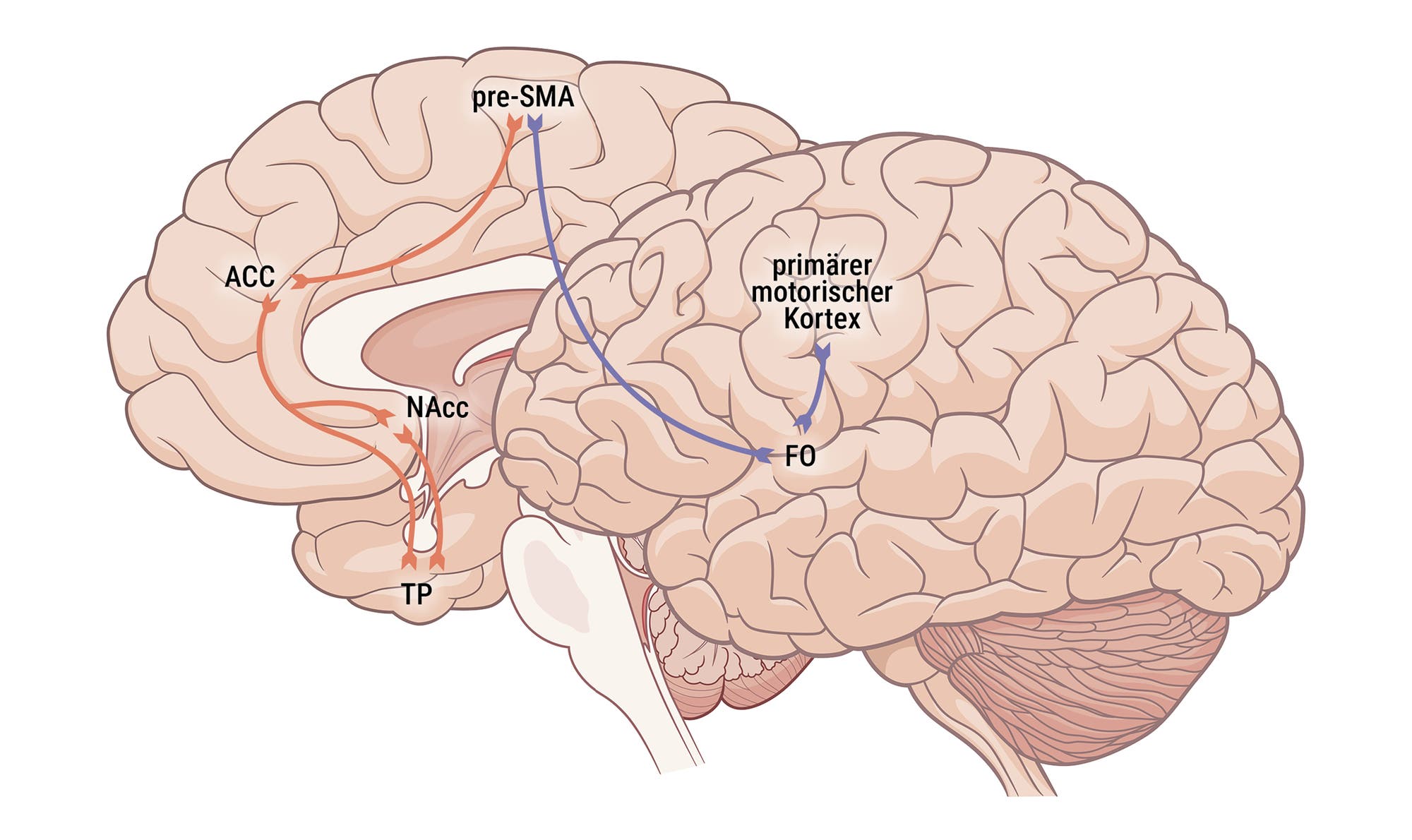

Netzwerke fürs Lachen | Ein Lachen kann aus der Aktivität zwei

verschiedener neuronaler Netzwerke entstehen: des emotionalen (rot)

sowie des der Willkürmotorik (blau). Anteriorer zingulärer Kortex (ACC),

Temporalpol (TP) und Nucleus accumbens (NAcc) steuern das emotionale

Lachen als Ausdruck der Freude, das durch die Ausschüttung von Opioiden

positive Gefühle hervorruft, das Belohnungssystem aktiviert und soziale

Bindungen fördert. Das präsupplementär-motorische Areal (pre-SMA) und

das Operculum frontale (FO), die zum System der Willkürmotorik gehören,

wirken an der bewussten Steuerung mit, wodurch wir das Lachen im Alltag

unterdrücken, verstärken oder vortäuschen können.

Das erste – bestehend aus dem ACC, dem TP und dem Nucleus accumbens – steuert das emotionale Lachen, indem es durch die Freisetzung von Opioiden positive Gefühle auslöst, das Belohnungssystem aktiviert und dadurch soziale Bindungen sowie das »Grooming auf Distanz« erleichtert. Es bildet, kurz gesagt, die neuronale Grundlage des Lachens, von dem bereits die Rede war.

Ein zweites Netzwerk mit dem pre-SMA und dem FO gehört zur Willkürmotorik und wirkt an der bewussten Steuerung mit. Im Alltag kommt es häufig vor, dass wir spontanes Lachen unterdrücken oder sogar verstärken, was nur durch bewusste motorische Kontrolle der emotionalen Bereiche möglich ist.

Normalerweise

arbeiten die Systeme eng zusammen; mitunter beeinträchtigen jedoch

einige neurologische Krankheiten eines der beiden. So können

Schädigungen des motorischen Systems Gesichtslähmungen auslösen, die es

dem Betroffenen unmöglich machen, ein Lachen willentlich vorzuspielen,

obwohl er spontan sehr wohl in authentisches Gelächter ausbrechen kann.

Umgekehrt bewirken manche degenerativen Erkrankungen, dass der Patient

die Fähigkeit des emotionalen Lachens einbüßt, es aber weiterhin

willentlich vortäuschen und gezielt einsetzen kann.

Eine

Sache ist allerdings seltsam: Im Unterschied zu den emotionalen

Zentren, die sämtliche beteiligte Gesichtsmuskeln steuern, kontrollieren

die motorischen Regionen vor allem die Muskeln der unteren

Gesichtshälfte und kaum die schwer bewusst beeinflussbaren oberen. Das

führte einige Psychologen wie Paul Ekman (siehe »Gehirn&Geist« April 2019, S. 36)

zu der Annahme, man könne ein echtes von einem vorgetäuschten Lachen

unterscheiden, indem man sich die Muskulatur der oberen Gesichtshälfte

ansieht, vor allem die Lachfältchen an den Augen.

Körperliche Gespräche

Läge der ursprüngliche evolutionäre Zweck des Lachens darin, soziale Bindungen herzustellen und spielerische Interaktionen zu erleichtern, wie dies bei nicht menschlichen Primaten und sogar bei Ratten der Fall ist, stellt sich die Frage: Wie können wir sicher sein, dass sich die Funktionen solcher Lautäußerungen nicht mit dem Entstehen der Sprache grundlegend verändert haben? Menschliches Lachen während eines Gesprächs könnte somit doch untrennbar mit Humor verknüpft sein.

Robert Provine, der das Lachen in realen sozialen Interaktionen über viele Jahre hinweg erforschte, konnte diesen Einwand entkräften. Wie seine Studien zeigten, besitzen nur 10 bis 20 Prozent der Sätze, die von einem Gelächter begleitet werden, einen humorvollen Inhalt, wobei der Sprecher mitunter sogar mehr schmunzelt als sein Zuhörer. Lachen folgt demnach komplexen sozialen Strukturen, in denen Geschlecht und Status der Gesprächspartner eine größere Rolle spielen als der Inhalt des Gesagten.

Nur 10 bis 20 Prozent der Sätze, die von einem Gelächter begleitet werden, besitzen einen humorvollen Inhalt

Diese Hypothese wird gestützt durch Beobachtung von spielenden Tieren, die dabei regelrechte körperliche Gespräche führen. Im Kampfspiel, in dem sich offensive Verhaltensformen (wie schubsen, beißen, den Partner anspringen) mit defensiven (ausweichen, fliehen) abwechseln, ist die Gefahr von Missverständnissen hoch. Wenn die Beteiligten nicht in der Lage sind, ihre Absichten zu kommunizieren (was bei jungen Individuen recht häufig der Fall ist), kann das Spiel ausarten und sich jemand verletzen. Aber Spielen ist wichtig! Es schult motorische und kognitive Fähigkeiten, fördert die soziale Kompetenz und schafft Bindungen. Die Evolution hat daher für effiziente Kommunikationssysteme gesorgt.

Fröhliches Spiel | Junge Hunde üben spielend wichtige Verhaltensweisen

ein. Subtile Kommunikationssignale verhindern, dass beim Getümmel etwas

Ernstes passiert.

Eine

Hypothese des Ethologen Nikolaas Tinbergen (1907–1988), der 1973 den

Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine Studien über die

Signale in der Tierwelt erhielt, konnten wir 2016 bei Hunden bestätigen.

Kurz bevor er scheinbar aggressiv agiert, zeigt ein Hund oft eine Mimik, das so genannte Spielgesicht,

um seinem Gegenüber zu signalisieren, dass sein Verhalten nicht

wirklich gefährlich ist und »nur zum Spaß« geschieht. Spielerische

Begegnungen, die viel solches »Lachen« enthalten, dauern länger und

zeigen ein ausgewogeneres Verhältnis von offensiven zu defensiven

Verhaltensweisen, was das Spiel insgesamt harmonischer macht.

Hinzu

kommt der retroaktive Aspekt: Wenn etwas aus dem Ruder läuft und die

Begegnung zu eskalieren droht, kann das Spielgesicht beruhigend auf den

Gegner wirken und die Botschaft aussenden: »Entschuldigung, das war

nicht so gemeint.« Die Mechanismen ähneln mehr oder weniger den von

Emojis in modernen Textnachrichten.

Tatsächlich

argumentiert Provine, dass bei Mensch und Tier das Lachen nicht

zufällig platziert ist, sondern ähnlichen Regeln folgt wie die

Interpunktion in einem geschriebenen Text. So unterbricht es einen

gesprochenen Satz nicht, sondern erscheint an dessen Ende. Das lässt

sich kaum mit bloßen Lautbildungskriterien erklären, denn ein solcher Effekt tritt auch in der Gebärdensprache von Gehörlosen auf.

Beim Vergleich der Klangstruktur des Lachens beim Menschen und beim Menschenaffen stellte sich schließlich heraus, dass der Hauptunterschied in der – offenbar nur dem Menschen eigenen – Fähigkeit besteht, die verschiedenen Laute eines Lachens innerhalb eines einzigen Atemzugs zu segmentieren (da Menschenaffen nicht über diese Atemkontrolle verfügen, erstreckt sich bei ihnen der Lachlaut jeweils auf ein einzelnes Ein- oder Ausatmen). Laut Provines »Zweibeinertheorie der Sprachevolution» ermöglichte erst der aufrechte Gang die verbesserte motorische Atemkontrolle, die grundlegend für die Herausbildung der gesprochenen Sprache war und sich besonders in der spezifisch menschlichen Kontrolle der Lachlaute zeigt.

Lachen ist ansteckend

Ohne den Philosophen zu nahe treten zu wollen: Der häufigste Grund für ein spontanes Gelächter ist weder ein Gefühl von Überlegenheit noch eine Unstimmigkeit oder Erleichterung. Was uns am ehesten zum Lachen bringt, ist das Lachen eines anderen. Bis vor wenigen Jahren dachte man, das sei nur bei Menschen so. Doch 2008 entdeckte Marina Davila Ross von der britischen University of Portsmouth, dass Menschenaffen (die uns am nächsten verwandte Gruppe der Primaten) sich ebenfalls durch Lachen anstecken lassen. Wenn zwei Orang-Utans (Pongo pygmaeus) miteinander spielen, lachen sie sehr wahrscheinlich auch gemeinsam. 2013 konnten wir das gleichfalls beim Dschelada (Theropithecus gelada) nachweisen, einer im Hochland von Äthiopien lebenden Pavianart. Ansteckendes Lachen scheint also viel ältere Wurzeln zu haben als früher angenommen.

Was uns am ehesten zum Lachen bringt, ist das Lachen eines anderen

Wenn das Lachen eines Spielenden den anderen häufig ansteckt, so festigt sich laut weiteren Studien die Bindung zwischen den beiden, so dass sie noch mehr miteinander interagieren. Das wirkt sich wiederum auf andere Bereiche wie Fellpflege, gegenseitige Unterstützung in Konflikten oder in Kooperationen aus – ein überlebenswichtiges Verhalten in komplexen Gemeinschaften, in denen es auf die Fähigkeit ankommt, Freundschaften zu knüpfen.

Zwar helfen uns Tiere, die evolutionäre Bedeutung des

ansteckenden Lachens zu ergründen; um die neuronalen Schaltkreise zu

verstehen, die diesem faszinierenden Phänomen zu Grunde liegen, müssen

wir allerdings den Menschen betrachten. Laut Provine deutet die

Ansteckungsfähigkeit von Lachen darauf hin, dass unsere Spezies über

einen akustischen »Merkmalsdetektor« verfügt: einen Nervenschaltkreis,

der ausschließlich auf diese Lautäußerung anspricht und das motorische

Muster des Lachens beim Zuhörer in Gang setzt. Wie wir aus

bildgebenden Verfahren wissen, werden beim Wahrnehmen eines Gelächters

auditorische und visuelle Bereiche höherer Ordnung aktiviert, die darauf

spezialisiert sind, dynamische Gesichtsausdrücke zu erkennen. Provine

aber meinte etwas anderes: Er geht davon aus, dass es im Gehirn einen

Bereich gibt, in dem sich »mein« und »dein« Lachen überlagern – ein

Zentrum, das für die motorische Kontrolle meines Verhaltens zuständig

ist, das jedoch ebenfalls aktiviert wird, wenn ich das Gelächter eines

Mitmenschen wahrnehme. Doch wie soll man das untersuchen?

Nachdem

wir die Hirnzentren entdeckt hatten, deren Stimulation das Lachen

hervorruft, gingen wir einen Schritt weiter: Wir präsentierten den oben

genannten Epilepsiepatienten Filmsequenzen, in denen Schauspieler

lachten, weinten oder einen neutralen Gesichtsausdruck zeigten. Im

Gegensatz zur Studie zuvor nutzten wir nun die ins Gehirn eingeführten

Elektroden nicht, um Hirnbereiche zu stimulieren, sondern um

Nervensignale aufzuzeichnen. Wie wir dabei beobachteten, regt sich der ACC sogar dann, wenn man lediglich jemanden lachen sieht.

Wenn ich also das Gelächter eines anderen wahrnehme, wird diese

Information nicht nur im auditorischen und visuellen Hirnbereich

analysiert, sondern auch schnell an den ACC weitergeleitet. Der wiederum

kontrolliert mein emotionales Lachen, fördert die Ausschüttung von

Opioiden sowie das »Grooming auf Distanz« und sorgt dafür, dass ich mich

von der Heiterkeit anstecken lasse. Lachen ist deshalb der beste

soziale Kitt!

Lachen ist keineswegs typisch für uns Menschen und hat nicht unbedingt etwas mit Humor zu tun

Damit können wir nun auf die Fragen zu Beginn des Artikels zurückkommen und einige Schlüsse ziehen. Entgegen der zwei Jahrtausende lang tradierten Auffassung lässt sich heute sagen, dass Lachen keineswegs typisch für uns Menschen ist und nicht unbedingt etwas mit Humor zu tun hat. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Verhalten, das wichtige uralte Funktionen erfüllt, die wir mit vielen anderen Tierarten teilen – soziale Bindungen zu knüpfen, spielerische und partnerschaftliche Interaktion zu fördern, Spannungen abzubauen. Das kann uns zur Bescheidenheit mahnen: Selbst wenn wir zum Mond fliegen, Gedichte schreiben, Theoreme beweisen oder Brücken bauen, sprechen wir immer noch die Sprache unserer Vorfahren.

Übersetzung aus

Ja, das Lachen ist ein Geflecht aus vielen ganz verschiedenen Fäden. Humor ist eine Spezifikation, die Sinn und Widersinn zur Voraussetzung hat. Die mussten zum Lachen hinzukommen, damit es sich zu Humor kultivieren konnte. Er ist eine Sublimierung einer organischen Funktion aus frühen Entwicklungsstadien der (Vor-)Menschen.

Ach, es hieß ja: nicht unbedingt mit Humor zu tun! Neun von zehn Gelächtern erfolgen ohne witzige Sprachbegleitung. Aber Witze, die verstanden wurden - behaupte ich - werden zu hundert Prozent von Gelächter begleitet. Man lacht besonders gern beim Spielen. Man spielt - behaupte ich - besonders gern, damit man was zu lachen hat. Wie Ratten und Hundewelpen!

Wir Menschn sind nicht die einzigen, die spielen. Aber wir sind die einzigen, die bis an ihr Lebensende spielen können und wollen. Und dafür brauchen wir unsern Hu-mor - behaupte ich.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen