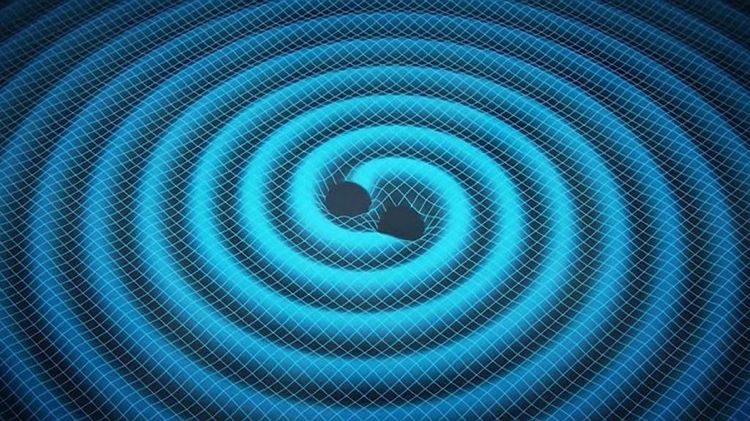

aus derStandard, 4. 11. 2024 Eine künstlerische Darstellung zweier einander umkreisender Schwarzer Löcher. Durch das Abstrahlen von Energie in Form von Gravitationswellen rücken sie immer näher zusammen, bis sie in einem kosmischen Inferno miteinander verschmelzen. zu Jochen Ebmeiers Realien

Die Gesamtheit der Elementarteilchen wird im Fachjargon oft als "Teilchenzoo" bezeichnet. Und tatsächlich verhält es sich mit Teilchen wie mit Tieren: Wer die selteneren Arten finden will, muss sich dafür mehr anstrengen. Große Anstrengun-gen in den vergangenen Jahrzehnten führten zur Entdeckung aller wichtigen Teil-chen, die zur Etablierung des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik (man könnte mit einigem Recht auch sagen, der Welt) nötig waren. Noch nie gab es eine so genaue und umfassende Beschreibung der Welt. Das letzte Puzzlestück war das Higgs-Teilchen, das im Jahr 2012 entdeckt wurde. Dafür war es nötig gewesen, die komplizierteste Maschine der Menschheit zu konstruieren, den Teilchenbe-schleuniger LHC am Kernforschungszentrum Cern bei Genf.

Doch das Standardmodell hat einen Schönheitsfehler, denn es beschreibt nicht alle Naturkräfte: Die Schwerkraft fehlt, sie ist so schwach, dass sie in der Welt der Ele-mentarteilchen keine Rolle spielt. Nun gewinnt jemand, der, wie die meisten von uns, schon einmal auf die Nase gefallen ist, im Allgemeinen nicht den Eindruck, die Schwerkraft sei schwach. Dass wir sie als stark wahrnehmen, liegt an einer Sonder-barkeit: Sie wirkt nur in eine Richtung. Während es positive und negative elektrische Ladungen gibt, kennt die Gravitation nur positive Ladungen. Massen ziehen einan-der an und sorgen für riesige Ballungen wie die (im kosmischen Vergleich gar nicht einmal so große) Erde. Nur ihre Größe macht ihre Gravitationswirkung spürbar, schon der Mond erlaubt Männern in schweren Raumanzügen absurd hohe Sprünge. Und ein winziger Kühlschrankmagnet entwickelt genug magnetische Anziehungs-kraft, um die Schwerewirkung der gesamten Erde aufzuheben.

Die Gravitation nimmt aus diesem Grund eine Sonderstellung ein. Sie lässt sich bei den allermeisten Experimenten ebenso vernachlässigen wie die Anwesenheit der Experimentatorin oder die Farbe der Socken, die sie trägt.

Für die Grundlagenphysik ist das allerdings ein Problem. Inzwischen ist bekannt, dass die Naturkräfte quantisiert sind: Sie werden von Teilchen vermittelt, im Fall der elektromagnetischen Kraft etwa vom Photon, das uns als Lichtteilchen am vertrautesten ist, aber auch den Kühlschrankmagneten an seinem Platz hält. Und weil die Physik keine Ausnahmen mag, sondern allgemeine Gesetze, die überall gelten, wird gemeinhin angenommen, dass auch die Gravitation über ein Teilchen an ihren Wirkungsort transportiert wird, das Graviton.

Gesehen hat es allerdings, im Gegensatz zu den anderen Teilchen, noch niemand. In der Physik war man sich überwiegend einig, dass das auch so bleiben wird. Die schwache Gravitation produziert einfach zu wenige Gravitonen. Der Physiker Free-man Dyson, ein Spezialist für hypothetische planetengroße Strukturen, berechnete, dass für den Nachweis von Gravitonen von der Sonne ein Detektor von der Größe der Erde nötig wäre, um während der fünf Milliarden Jahre des Lebens der Sonne eine Handvoll der Schwereteilchen zu messen.

Doch in den letzten Jahren gab es einige Entwicklungen, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Und plötzlich stellt sich die Situation ganz anders dar. Im vergan-genen August veröffentlichte der Physiker Igor Pikovski vom Stevens Institute of Technology im US-amerikanischen New Jersey im Fachjournal Nature Communic-ations einen Vorschlag für ein Experiment, mit dem sich allen Berechnungen Dysons zum Trotz Gravitationswellen nachweisen lassen könnten. Unabhängige Fachleute halten das Experiment mit einigen Jahren Vorlaufzeit für realisierbar.

Was ist geschehen? Um derart seltene Ereignisse wie die Wechselwirkung eines Gravitons aufzuzeichnen, braucht es besonders präzise Methoden. Ein möglichst großer Detektor, der ein großes Ziel für den Beschuss mit Gravitonen darstellt, muss in die Lage versetzt werden, das Auftreffen einzelner Teilchen zu registrieren. Das rückt inzwischen in den Bereich des Möglichen. In den vergangenen Jahren wurden immer größere Fortschritte dabei erzielt, Quanteneffekte an Objekten in der Größe von Alltagsgegenständen nachzuweisen. Das macht die Forschenden optimistisch, die nötige Präzision erreichen zu können.

Doch all das nützt nichts, wenn nur alle paar Milliarden Jahre ein einzelnes Graviton zu Besuch kommt. Zum Glück weiß man inzwischen, dass die Teilchen doch nicht ganz so selten sind wie angenommen. Um Gravitonen zu messen, braucht es im Grunde Änderungen der Schwerkraft. Solche Änderungen breiten sich, vergleich-bar mit Änderungen in einer Wasseroberfläche durch Hineinwerfen eines Steins, als Gravitationswellen aus. Sie können seit 2015 tatsächlich experimentell gemessen werden. Seither ist bekannt, dass regelmäßig Gravitationswellenschauer kollidie-render ausgebrannter Sternenreste über die Erde hinwegfegen. Wenn von einem Doppelsternsystem nach dem Ende der Lebenszeit der Sterne nur noch zwei Schwarze Löcher übrig sind und sie irgendwann kollidieren, entstehen Gravitations-wellen, die so stark sind, dass sie messbare Längenänderungen auf der Erde erzeu-gen.

Und sie tun noch mehr: Unter der Annahme, dass Gravitation quantisiert ist, erreichen mit den Wellen aus dem All auch genügend Gravitonen die Erde, um Nachweisversuche zu rechtfertigen. In der Studie schlagen Pikovski und seine Kollegen einen Detektor in Form eines Blocks aus dem Metall Beryllium vor. Er würde durch eintreffende Gravitonen in die geringstmögliche Schwingung versetzt werden, die nachweisbar sein könnten, sofern der Block nur bis zum absoluten Stillstand seiner Atome abgekühlt und gut genug abgeschirmt ist, um diesen Zu-stand zu halten. Die Anforderungen für das Erreichen und Aufrechterhalten eines solchen Zustands sind enorm, doch technisch möglich, sagt der Physiker Matteo Fadel, der an der ETH Zürich forscht. "Das ist etwas, das sich mit ein paar Jahren Forschung erreichen lässt", gibt er sich gegenüber dem Quanta Magazine über-zeugt. "Es ist nicht gar zu verrückt." Der Physik-Nobelpreisträger Frank Wilczek vom US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology nennt das Experi-ment "originell" und "gut ausgedacht".

Eine wichtige Rolle spielen bei der Beobachtung von Gravitonen auch die drei aktuell verfügbaren Gravitationswellendetektoren: die beiden Ligo-Anlagen in den USA und Virgo bei Pisa in Italien, die derzeit etwa ein Gravitationswellensignal täglich aufzeichnen. Eine winzige Erschütterung des Berylliumkristalls durch Stör-einflüsse lässt sich auch bei bestmöglicher Abschirmung nicht ausschließen. Erst wenn Ligo und Virgo zugleich Gravitationswellen aus dem All messen, kann man sicher sein, es wirklich mit einem Graviton zu tun zu haben.

Der Nachweis eines Gravitons hätte auch enorme Bedeutung für die Suche nach einer Weltformel durch jene Fachleute, die sich mit der Theorieseite in der Physik beschäftigen. Das Graviton entzieht sich derzeit nämlich nicht nur Experimenten, auch in einer theoretischen Beschreibung lässt es sich bislang nicht fassen. Wer die Methoden anwendet, die erklären, wie sich die elektromagnetischen Felder oder die Felder der schwachen und der starken Kernkraft zu Teilchen zusammenballen, stößt bei der Gravitation auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Es handelt sich um den absurden Fall einer Formel, die sich nicht sinnvoll niederschreiben lässt. Die Liste derer, die an der Lösung des Problems scheiterten, umfasst viele klingende Namen: Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg. Das Problem besteht im Grunde nach wie vor. Das bringt mit sich, dass selbst bei einem experi-mentellen Nachweis, wie er oben beschrieben wurde, nicht völlig klar wäre, ob es sich tatsächlich um ein Graviton handelt.

Die theoretischen Probleme sind nämlich so vertrackt, dass auch radikale Lösungen diskutiert werden, die leugnen, dass es Gravitonen überhaupt gibt. Eine solche schlug kürzlich der britische Physiker Jonathan Oppenheim vor. Er fand eine Mög-lichkeit, die Quantenwelt des Standardmodells der Teilchenphysik mit einer quan-tenlosen Gravitation, wie sie aktuell durch die Relativitätstheorie beschrieben wird, zu vereinen. Dass sich diese Formel, im Gegensatz zur obengenannten, tatsächlich niederschreiben lässt, sorgte in der Welt der Physik für einige Überraschung. Der Preis, den er zahlt, ist ein in der Theorie fest verankertes Zufallselement. Gott wür-de hier noch auf ganz andere, radikalere Weise würfeln, als Einstein es einst in sei-nem berühmten Zitat über die Zufallselemente der Quantenphysik in den Raum stellte.

Für den Nachweis des Gravitons ist diese Theorie eher ein Ärgernis, behauptet sie doch, dass ein sonderbares Erzittern des Berylliumblocks eines Gravitationswellen-experiments nicht von einem Teilchen stammen würde, sondern nur auf einen theoriegegebenen Zufall zurückzuführen wäre. Wirklich ernst genommen wird sie bei der Mehrheit der Fachleute bislang nicht. "Wenn man nicht sehr künstliche Interpretationen verwendet, sagt es einem, dass man wirklich die Quantenmechanik auf die Gravitationswelle anwenden sollte", betont Wilczek im Hinblick auf ein mögliches erfolgreiches Gravitonen-Experiment.

Das so schwierige Experiment, von dem aktuell noch nicht klar ist, ob

es tatsächlich gelingen wird, wäre also nur der Startschuss für die

Jagd nach dem Graviton. Auch beim Photon – oder noch früher, bei der aus

dem antiken Griechenland stammen-den Ur-Idee der quantisierten Materie,

dem vermeintlich unteilbaren Atom – dau-erte es viele Jahre, bis die

Existenz erwiesen war und man wirklich überzeugt war, es "gesehen" zu

haben, um es mit dem österreichischen Physiker Ernst Mach zu sa-gen. Mach

war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der letzten ernstzunehmenden

Denker, die noch die Existenz von Atomen leugneten, bevor es kein Zurück

mehr gab. Auch für die so vertrackte Situation des Gravitons gibt es

also Hoffnung.

Studie Nature Communications: "Detecting single gravitons with quantum sensing"

Link Artikel im Quanta-Magazine

Nota. - Bei der Idee einer Weltformel und einer Theorie von Allem wird mir mulmig. Erst recht, wenn ich denken-soll, dass sie - "unter anderem" - davon abhängt, ob man dieses skurrile Graviton findet oder nicht - wobei es sein kann, dass es sich, wenn man es findet, gar nicht als das identifizieren lässt, was man dachte.

Schon beim "Gottesteilchen" von Peter Higgs weiß ich bis heute nicht, was ich mir darunter vorstellen soll: Es ist so klein und so selten, dass es fast ein Wunder war, als es dann doch gefunden wurde; und ob es 'da' ist oder nicht, soll darüber ent-scheiden, ob irgendwo Masse auftaucht! Als physikalischer Laie, der ganz auf seinen gesunden Menschenverstand angewiesen ist, kam mir 'Masse' immer vor als das, dessen Seins-Qualität nun wirklich nicht anzuzweifeln ist, und das noch dem fana-tischsten Skeptiker einen festen Anhaltspunkt in der Welt bietet.

Und nun der offenkundige Schachverhalt, dass das Wasser von oben nach unten fließt, in die Nähe einer Schrulle jenes Alten gerückt, der aus bloßem Mutwillen doch immer wieder würfelt und nur würfelt!

Ich weiß schon, dass es für die physikalische Wissenschaft unerheblich ist, ob ich oder irgendwer sonst sich unter ihren Theorien etwas vorstellen kann. Von einer Weltformel würde man es sich daber schon wünschen, weil sie sich bestimmt nicht darauf beschränken würde, die theoretischen Wissenschaften zu reglementieren, sondern mehr früher als später darüber hinaus auch Gültigkeit in der... Welt bean-spruchen wird.

*

Langer Rede kurzer Sinn: Mir wär schon lieber, dass sie ihr Teufelsteilchen doch nicht finden.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen