Kopernikusstandbild in Thorn (Toruń)

Kopernikusstandbild in Thorn (Toruń)

aus nzz.ch, 26. 11. 2025 zu Jochen Ebmeiers Realien

Nikolaus

Kopernikus rückte die Sonne ins Zentrum des Kosmos und degradierte die

Erde zu einem gewöhnlichen Planeten. Die meisten Zeitgenossen hielten

seine Idee aber bloss für ein Rechenmodell. Der vierte Teil unserer

Serie zu den grössten Erkenntnissen der Wissenschaft.

von Martin Amrein (Text) und Daniel Röttele (Infografik)

Der

junge Mathematiker Georg Joachim Rheticus war entsetzt, als er das

frisch gedruckte Buch aufschlug: «De revolutionibus orbium coelestium»,

verfasst von seinem Lehrer Nikolaus Kopernikus. Er hatte Kopernikus bei

der Fertigstellung geholfen und ihn gedrängt, das Werk endlich zu

veröffentlichen. Rheticus war es auch, der das kostbare Manuskript zur

Druckerei in Nürnberg gebracht hatte. Nun, an diesem Frühlingstag im

Jahr 1543, sass er in Leipzig, wo er eben eine Professur angetreten

hatte, und entdeckte, dass jemand ohne sein Wissen ein anonymes Vorwort

in das Buch gesetzt hatte. Und was für eines.

Dieses

Werk beschreibe zwar, dass die Erde sich bewege und die Sonne im

Zentrum des Universums ruhe, stand da. Doch diese Hypothese müsse nicht

wahr sein, sie diene nur als Hilfe, um die Bahnen der Himmelskörper zu

berechnen. Rheticus versuchte noch, eine Neuauflage in die Wege zu

leiten, scheiterte jedoch. Dafür erreichte der unbekannte Autor des

Vorworts sein Ziel: Viele Leser glaubten, die einleitenden Zeilen

stammten von Kopernikus, und betrachteten das Buch als reine

Rechenhilfe, nicht als Manifest eines neuen Weltbilds.

Dieses

Weltbild, das heliozentrische, mit einem Kosmos, in dessen Mitte die

Sonne stand, hatte Kopernikus im Stillen entwickelt. Im Alltag war er

ein Mann der Kirche. Er wirkte als Domherr in Frauenburg, einer kleinen

Stadt im polnischen Reich. Die Stelle verdankte er seinem

einflussreichen Onkel, dem Bischof der Region. Zuvor hatte er

Mathematik, Astronomie, Medizin und Recht studiert. Als Domherr

verwaltete er die Ländereien und die Finanzen des Bistums.

Kopernikus

musste zölibatär leben. Dafür blieb ihm die Freiheit, sich neben den

kirchlichen Pflichten seiner wahren Leidenschaft zu widmen: der

Astronomie. Nacht für Nacht beobachtete er die Planeten und notierte

ihre Positionen. Dabei wuchsen seine Zweifel am Bild des Kosmos mit der

Erde im Zentrum, das für seine Zeitgenossen im 16. Jahrhundert eine

Selbstverständlichkeit war.

Vor

allem ein Phänomen machte Kopernikus zu schaffen: Beobachtet man die

Planeten von der Erde aus, ziehen sie immer wieder seltsame Schleifen

über den Himmel.

Die Schleifen der Planeten

Schauen

wir von der Erde aus über längere Zeit zum Mars, so scheint er sich in

eine Richtung zu bewegen, einen Bogen zu schlagen, während einiger

Wochen zurückzuwandern, um danach wieder auf seiner gewohnten Bahn

fortzufahren.

Im

heutigen Weltbild, in dem die Erde um die Sonne kreist, lässt sich

dieses Phänomen leicht deuten. Das zeigt der Blick aus dem Weltraum auf

die Erde und den Mars. Ungefähr alle zwei Jahre überholt die Erde auf ihrer schnelleren Innenbahn den Mars. Dabei

scheint der Mars für den Beobachter von der Erde aus für einige Wochen

rückwärtszulaufen: Die Schleife ist eine reine Perspektivtäuschung.

Im geozentrischen Modell mit der Erde im Mittelpunkt brauchte es für dieses Rätsel dagegen eine eigene Erklärung.

Diese

hatte der griechische Gelehrte Ptolemäus bereits im 2. Jahrhundert

gefunden, als er das antike Wissen über den Himmel zusammenführte und in

ein kohärentes System brachte. Dieses System beruhte auf dem

geozentrischen Weltbild des Aristoteles: Die Erde galt als unbeweglicher

Mittelpunkt des Universums, während Sonne, Mond und Planeten auf

unsichtbaren Bahnen um sie herum kreisten.

Um

die Schleifen der Planeten im geozentrischen Weltbild zu erklären, nahm

Ptolemäus an, sie bewegten sich auf sogenannten Epizykeln. Das sind

kleinere Kreise, deren Mittelpunkte die eigentliche Kreisbahn um die

Erde vollführen. Durch die geschickte Wahl der Grösse dieser

Trägerkreise und der Epizykeln liessen sich die beobachteten

Planetenbahnen erstaunlich genau beschreiben.

Das geozentrische Weltbild nach Ptolemäus.

Schon

griechische Denker fragten sich, ob die Erde um die Sonne kreisen

könnte. Doch gegen die Lehrmeinung des Aristoteles konnte sich die Idee

nie durchsetzen. Hingegen war die Vorstellung von der flachen Erde zur

Zeit von Ptolemäus längst überwunden. Sie ist zwar in vielen alten

Schöpfungsmythen zu finden, doch bereits die Griechen gingen von einer

kugelförmigen Erde aus. Dass noch die Christen des Mittelalters die Erde

für eine Scheibe hielten, ist eine Legende.

Das

ptolemäische Weltbild mit der Sonne, die sich um die Erde dreht, blieb

bis ins 16. Jahrhundert fest verankert. Die Kirche betrachtete das

Modell als unverrückbare theologische Wahrheit, stellte es doch den

Menschen als Krone der Schöpfung ins Zentrum von allem. Zudem stimmte es

mit der Bibel überein: Josua bat Gott im Alten Testament, die Sonne

stillstehen zu lassen, nicht etwa die Erde. Und schliesslich schien auch

die alltägliche Erfahrung dafür zu sprechen. Wer konnte sich ernsthaft

vorstellen, dass die schwere Erde durchs All raste, ohne dass man das

Geringste davon spürte?

Selbst

den Astronomen bot Ptolemäus ein mächtiges Instrument: Sein Modell

ermöglichte es, die Positionen der Himmelskörper in der Vergangenheit

und in der Zukunft zu berechnen. Dafür akzeptierten sie, dass die

Planeten wie betrunken durch den Himmel torkelten.

Kopernikus

aber missfiel die komplizierte Konstruktion der

ineinandergeschachtelten Kreise: Sie widersprach der Vernunft, fand er.

Auf der Suche nach einem eleganteren System wagte er einen Schritt,

dessen Dramatik aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar ist. Er

rückte die Sonne ins Zentrum des Kosmos und degradierte die Erde zu

einem gewöhnlichen Planeten.

Das heliozentrische Weltbild nach Kopernikus.

Kopernikus

nutzte dieselben Positionsdaten und Umlaufzeiten, die schon Ptolemäus

festgehalten hatte, erklärte sie aber mit einer ganz anderen Geometrie.

Damit fand er endlich eine plausible Erklärung für die Schleifen, die

die Planeten scheinbar vollziehen. Aber auch für andere Rätsel – etwa,

warum Merkur und Venus von der Erde aus stets in Sonnennähe zu sehen

sind. Im heliozentrischen Modell ist die Lösung ganz einfach: Ihre

Umlaufbahnen liegen innerhalb der Erdbahn, wodurch sie enger um die

Sonne kreisen.

In

einem kurzen handschriftlichen Traktat, das er «Commentariolus» nannte,

legte er 1514 die Prinzipien seines Systems dar. Er stellte sieben

Thesen auf, darunter die zentrale: «Alle Bahnen umgeben die Sonne, als

stünde sie in aller Mitte, daher liegt der Mittelpunkt der Welt in

Sonnennähe.» Kopernikus gab das Manuskript an einige wenige Gelehrte

weiter, denen er vertraute. Wie eine geheime Botschaft wanderte es von

Hand zu Hand und weckte Neugier auf das neue Weltbild, das im

abgelegenen Frauenburg entstanden war.

In

den nächsten Jahren hielt sich Kopernikus bedeckt. Er arbeitete an

einem Buch, das seine Theorie systematisch darstellte, veröffentlichte

es aber vor allem aus Furcht vor dem Spott anderer Gelehrter nicht.

Erst ein unerwarteter Besuch verlieh ihm den nötigen Mut. Im Frühling

1539 stand Georg Joachim Rheticus vor seiner Tür. Der 25-Jährige hatte

die wochenlange Reise von Sachsen nach Frauenburg angetreten, weil er

die Gerüchte von Kopernikus’ neuer Kosmologie gehört hatte. Rheticus

wollte mehr darüber erfahren.

So

bekam Kopernikus, im Alter von 66 Jahren, erstmals einen Schüler.

Geduldig erläuterte er ihm die Vorzüge des heliozentrischen Systems.

Rheticus war begeistert, so sehr, dass er die nächsten zwei Jahre in

Frauenburg blieb. Umgekehrt hatte Rheticus seinem Lehrmeister etwas zu

bieten: Er hatte Beobachtungsdaten zu Merkur mitgebracht, die Kopernikus

noch fehlten. Zudem unterstützte er ihn bei weiteren Messungen, gleich

zwei partielle Sonnenfinsternisse verfolgten die beiden gemeinsam.

Vielleicht noch wichtiger: Der junge Mathematiker überprüfte die

Berechnungen und Tabellen, die Kopernikus für sein Buch erstellt hatte,

und half, das Werk neu zu gliedern.

Am

entscheidendsten aber war, dass er Kopernikus davon überzeugte, das

Buch zu veröffentlichen. Den Drucker organisierte Rheticus ebenfalls.

Allerdings

zog sich der Druck in Nürnberg hin. «De revolutionibus» war ein

monumentales Werk voll mit Tabellen, Zahlenreihen und Diagrammen, die

aufwendig als Holzschnitte eingefügt werden mussten. Briefe zwischen

Frauenburg und Nürnberg brauchten Wochen, und Kopernikus selbst zögerte

mit Korrekturen. Es wurde Mai 1543, bis er das Buch in seinen Händen

hielt. Viel davon nahm er aber nicht mehr wahr. Einige Monate zuvor

hatte ihm ein Schlaganfall seine mentalen Kräfte geraubt. Nun lag er

bereits im Sterben.

Unter

Astronomen stiess das Buch zwar auf Interesse, weil es präzise

Kalkulationen und nützliche Tabellen enthielt. Doch die meisten glaubten

dem Vorwort und betrachteten es als blosses Rechenmodell. Auch die

Kirche zeigte sich ungerührt, ein Verbot hielt sie nicht für nötig.

In

den folgenden Jahrzehnten bekannten sich nur einzelne Gelehrte zum

eigentlichen Gehalt des Werks. Einer der wenigen, die das

heliozentrische Weltbild akzeptierten, war Johannes Kepler. Um 1600

wirkte er in Prag als Assistent des Astronomen Tycho Brahe. Dieser hielt

unbeirrt an der Erde als Mittelpunkt des Kosmos fest und versuchte,

seine Sicht mit genauen Beobachtungen zu belegen.

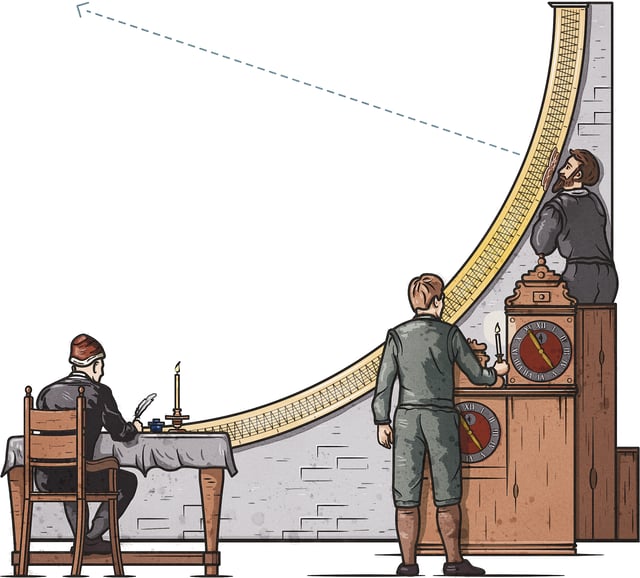

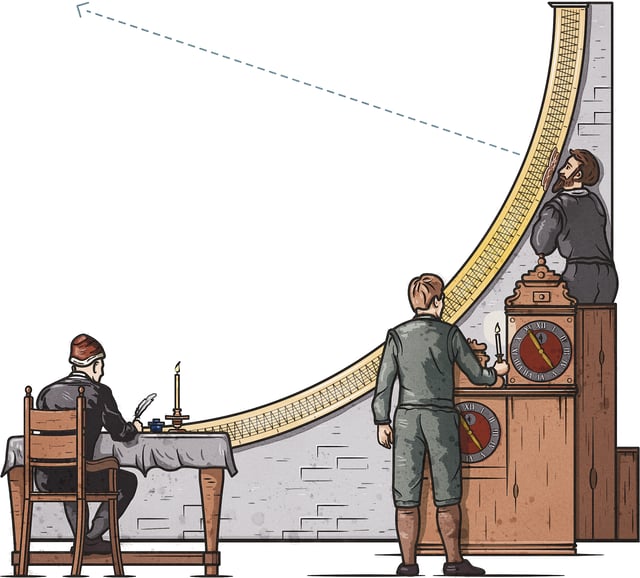

Tycho

Brahe liess riesige Instrumente bauen – darunter ein Quadrant, der von

mehreren Gehilfen bedient wurde. Damit konnte er die Positionen der

Planeten so genau vermessen wie niemand vor ihm.

Tycho

Brahe liess riesige Instrumente bauen – darunter ein Quadrant, der von

mehreren Gehilfen bedient wurde. Damit konnte er die Positionen der

Planeten so genau vermessen wie niemand vor ihm.

Das heliozentrische Weltbild nach Kepler.

Kepler

zeigte, dass die Planeten die Erde nicht in perfekten Kreisen umrunden,

sondern in Ellipsen und dabei ihre Geschwindigkeit variieren. Erst

damit waren Berechnungen möglich, die präzise mit den beobachteten Daten

übereinstimmten.

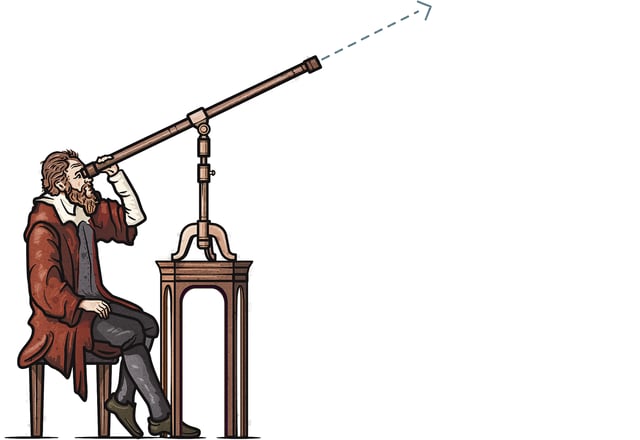

Der

italienische Universalgelehrte Galileo Galilei wiederum war der Erste,

der das neu entwickelte Fernrohr in den Himmel richtete. Er entdeckte,

dass die Venus durch die Bestrahlung der Sonne Phasen zeigte wie der

Mond – und das war nur dann möglich, wenn sie um die Sonne kreiste.

Diese

und andere Beobachtungen machten Galilei zum unerschütterlichen

Kopernikaner. Er vertrat das heliozentrische Weltbild öffentlich und

forderte, die Heilige Schrift nicht wörtlich zu nehmen: Die Bibel «lehrt

uns, wie man in den Himmel kommt, nicht, wie der Himmel geht», schrieb

er.

Erst

jetzt reagierte die Kirche. Die Inquisition zwang Galilei, seine Worte

zu widerrufen, und stellte ihn unter Hausarrest. «De revolutionibus» kam

1616 auf den Index der verbotenen Bücher, wo es mehr als zweihundert

Jahre blieb.

Das

verhinderte aber nicht den Durchbruch des heliozentrischen Weltbilds,

den die Physik Isaac Newtons schliesslich mit sich brachte. Newton

beschrieb 1687 eine Kraft, die auf der Erde wirkt, aber auch den Kosmos

regiert: die Gravitation. Damit erklärte er die Planetenbahnen als

natürliche Folge eines universellen Gesetzes und verwandelte Kopernikus’

kühne Idee in eine unumstössliche Gewissheit.

Zu

diesem Zeitpunkt war längst auch bekannt, was zunächst nur wenige

geahnt hatten: Das irreführende Vorwort in «De revolutionibus» stammte

nicht von Kopernikus, sondern vom Nürnberger Theologen Andreas Osiander.

Im Auftrag der Druckerei beaufsichtigte er die Herstellung des Buchs

und war auch für die Korrekturen zuständig. Weil er das Werk vor

kirchlicher Kritik schützen wollte, verharmloste er den Inhalt

eigenmächtig. Einerseits sorgte er so dafür, dass das Buch zirkulieren

konnte. Aber andererseits wurde er mit seinem entschärfenden Vorwort zum

heimlichen Bremser der kopernikanischen Wende.

Alfred Neumann aus Jochen Ebmeiers Realien

Alfred Neumann aus Jochen Ebmeiers Realien