aus derStandard.at, 1. November 2025

aus derStandard.at, 1. November 2025

Ein Forschungsteam der University of Colorado Boulder hat nun einen bisher kaum erforschten neuronalen Schaltkreis identifiziert, der steuert, wie wir Bedrohungen begegnen. Sie funktioniert weitgehend unabhängig von der Amygdala, dem klassischen Angstzentrum des Gehirns.

Anstelle eines Kommentars:

19,90 €, Reinhard-Verlag, München

19,90 €, Reinhard-Verlag, München

Der sogenannte Nucleus interpeduncularis (IPN) im Mittelhirn aktiviert Flucht- oder Erstarrungsreaktionen, wenn Gefahr droht, kann diese aber auch wieder abschwächen, sobald sich eine vermeintlich bedrohliche Situation als harmlos erweist. "Unsere Arbeit zeigt, wie das Gehirn durch Erfahrung lernt, diese Reaktionen fein abzustimmen und uns so hilft, uns an die Welt anzupassen", sagte Elora Williams, Erstautorin der im Fachjournal Molecular Psychiatry erschienenen Studie.

Auf Grundlage ihrer Ergebnisse vermuten die Forschenden, dass Menschen, deren Umgang mit Angst aus dem Ruder läuft – etwa Personen mit Angststörungen, posttraumatischer Belastungsstörung oder auch Risikosüchtige – möglicherweise deshalb so reagieren, weil ihr Nucleus interpeduncularis nicht richtig funktioniert.

Für ihre Untersuchung entwickelten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter ein ungewöhnliches Experiment: Sie konstruierten eine Art "Geisterbahn für Mäuse". Darin durften die nichtsahnenden Nager ein Labyrinth erkunden, während sie gelegentlich mit dem Bild eines Raubtiers konfrontiert wurden.

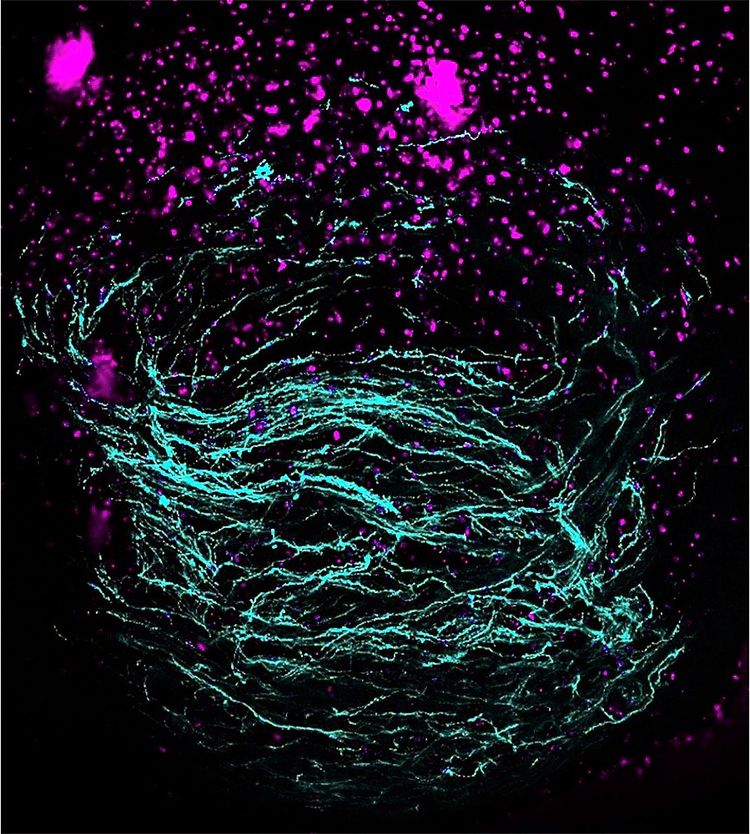

Mithilfe der Faserphotometrie, einer Methode, die neuronale Aktivität in Echtzeit sichtbar macht, konnten die Forschenden genau verfolgen, wie das Gehirn der Tiere auf die Bedrohung reagierte. Am ersten Tag der Versuchsserie löste die Projektion des Raubtiers die erwartbare Reaktion aus: Die Mäuse erstarrten beim Anblick und suchten dann rasch Schutz – begleitet von einer stark erhöhten Aktivität im IPN.

Doch schon am zweiten Tag begann sich dieses Muster zu verändern. Die Tiere zeigten zunehmend Neugier auf ihre Umgebung, ein Anzeichen dafür, dass ihre Angst bereits nachließ. Am dritten Tag schließlich konnte die vermeintliche Bedrohung die Mäuse kaum mehr aus der Ruhe bringen. Offenbar hatten sie gelernt, dass der "Feind" eigentlich harmlos war, und ihre IPN-Aktivität sank entsprechend deutlich ab.

Um ihre Beobachtung zu überprüfen, manipulierten die Forschenden anschließend das IPN direkt. Sie setzten dabei auf Optogenetik, eine Methode, bei der Nervenzellen genetisch so verändert werden, dass sie auf Licht reagieren. Auf diese Weise konnte das Team um Williams die Angstreaktionen der Tiere gleichsam per Knopfdruck steuern. Unabhängig davon, ob die Mäuse den Raubtierreiz zum ersten oder dritten Mal sahen, hing ihre Reaktion ausschließlich davon ab, ob die IPN-Neuronen aktiviert oder stummgeschaltet waren.

"In ihrer Gesamtheit zeigen unsere Ergebnisse, dass das IPN eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie wir potenzielle Bedrohungen verarbeiten und uns anpassen, sobald wir gelernt haben, dass sie ungefährlich sind", sagte Susanna Molas, Koautorin von der University of Colorado Boulder. Es ist die erste Untersuchung, die dem Nucleus interpeduncularis eine derart zentrale Funktion in der Angstregulation zuschreibt.

"Die Identifizierung neuronaler Schaltkreise, die der Bedrohungsverarbeitung und dem adaptiven Lernen zugrunde liegen, ist entscheidend, um die neuropathologischen Grundlagen von Angst und anderen stressbedingten Störungen zu verstehen", ergänzte Williams.

Das Forschungsteam will als Nächstes untersuchen, welche Rolle das IPN bei Menschen spielt, die einen problematischen Umgang mit Angst haben, etwa außergewöhnlich risikobereiten Personen oder solchen mit Angststörungen. Eine genauere Erforschung dieser Struktur könnte neue Wege eröffnen, um Fehlregulationen im IPN gezielt zu behandeln und dadurch ausgeglichenere Angstreaktionen zu ermöglichen.

"Das Bedrohungssystem des Gehirns funktioniert wie ein Alarm", sagte Williams. "Er muss ertönen, wenn Gefahr real ist – aber er muss auch wieder verstummen, wenn sie es nicht ist." Langfristig, so hofft sie, könnten neue Therapien beim IPN ansetzen. Das Team sieht darin einen Schlüsselschaltkreis für eine gesunde Balance zwischen Angst und Gelassenheit.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen