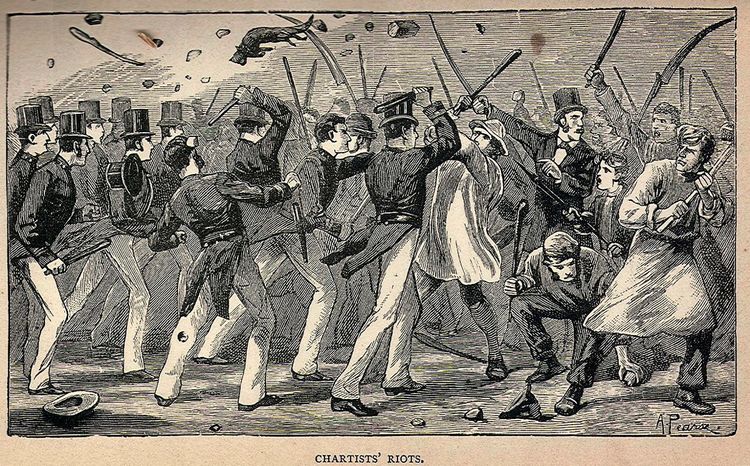

aus derStandard.at, 30. Oktober 2025 Chartistenaufstand in England zu öffentliche Angelegenheiten

Anhand von mathematischen Modellen analysierte der Leiter einer Forschungs-gruppe am Complexity Science Hub (CSH) in Wien den Aufstieg und Fall von einst dominanten Gesellschaften wie der des Alten Ägypten, des Römischen Reiches oder den Maya – aber auch solche unserer heutigen Zeit. Ein internationales Team um Turchin hat nun den Spieß umgedreht. Was musste passieren, damit es in bestimmten historischen Situationen zu keinem Kollaps kam? Wie konnte es selbst unter extremem Druck gelingen, das Blatt noch zu wenden und einen Zusammenbruch zu verhindern?

Das ist nicht nur historisch gesehen interessant, sondern kann auch neue Erkenntnisse zur Krisenbewältigung für die heutige Welt bringen, die verstrickt ist in komplexe Probleme wie Klimawandel, Kriege, wirtschaftliche Turbulenzen und politische Polarisierung.

Die Studie, die im Journal Cliodynamics erschienen ist, untersuchte vier Fälle, in denen ein Kollaps abgewendet werden konnte: das frühe republikanische Rom (494 bis 287 v. Chr.); das England des 19. Jahrhunderts während der Reformbewegung der Chartisten, die erstmals Arbeiterrechte einforderten; Russland in der Reformperiode Mitte des 19. Jahrhunderts sowie die sogenannte Progressive Era in den USA Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, während der ebenfalls eine Reihe von Reformen angestoßen wurde.

Basis für die Analyse war die Seshat Global History Databank, in der seit mehr als einem Jahrzehnt Wissen über Gesellschaften im Laufe der Menschheitsgeschichte so strukturiert wie möglich erfasst wird. Aufgrund seiner Analysen identifizierte das Forschungsteam drei interne Faktoren, die für die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidend sind:

Als Beispiele für solche Reformen führt das Forschungsteam die Ausweitung der repräsentativen Regierungsform und die Umverteilung von Ressourcen im frühen republikanischen Rom wie auch im England der Chartistenzeit an. Entscheidend seien auch Arbeitsgesetze bereits zu Beginn der Industrialisierung im England des 19. Jahrhunderts und in den Vereinigten Staaten des frühen 20. Jahrhunderts gewesen. In Russland wiederum habe die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland unter Alexander II. eine große Rolle dabei gespielt, dass es zu keinem gewaltsamen Umbruch kam.

Die verschiedenen Maßnahmen verbesserten die Lebensbedingungen großer Teile der Bevölkerung und ermöglichten neuen Gruppen, gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen.

„Die Ironie besteht darin, dass gerade in dem Moment, in dem Reformen am dringendsten nötig wären, diejenigen, die über die größte Macht zu ihrer Umsetzung verfügen, am wenigsten geneigt sind, sie auch durchzuführen“, erklärt Jenny Reddish, Co-Autorin und Wissenschafterin am CSH. "Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass der kurzfristige Verzicht auf einige Privilegien langfristig zu größerer Stabilität und höherem Wohlstand für alle Teile der Gesellschaft führen kann."

Neben den internen Faktoren kamen aber auch externe zum Tragen, wie die Forschenden betonen. In allen vier Fällen verschaffte die territoriale Expansion in den Jahrzehnten vor den Krisen den Staaten zusätzliche Ressourcen, die sie für die Umsetzung von Reformen und zur Bewältigung von Unruhen nutzen konnten.

Diverse Kriege und Eroberungen beeinflussten zudem die Bevölkerungsdynamik. Viele Menschen starben frühzeitig oder wanderten ab, was den sozialen Druck auf den Arbeitsmärkten verringerte. Zudem hätte die ständige Präsenz äußerer Bedrohungen von den Herrschenden erfordert, einen gewissen Zusammenhalt in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, um sie im Bedarfsfall mobilisieren zu können. Mitunter hätten daher auch äußere Zwänge die Eliten dazu gebracht, Reformen zu unterstützen, die die gesellschaftliche Stabilität stärkten.

"Diese 'abgewendeten Krisen' liefern ein wichtiges Gegen-Narrativ, indem sie zeigen, dass Gesellschaften selbst angesichts enormer Massenarmut, einer Überproduktion von Eliten – also, wenn mehr potenzielle Führungskräfte entstehen, als es Macht- oder Einflusspositionen gibt – und finanzieller Belastungen des Staates, Wege zu Stabilität und erneuertem Wohlstand finden können", fasst Daniel Hoyer, Mitglied der Associate Faculty am CSH, die Bedeutung der Ergebnisse für die Gegenwart zusammen.

Auch wenn abgewendete Krisen selten perfekte Lösungen hervorgebracht hätten und Ungleichheiten häufig weiter bestehen bleiben, könnten historische Beispiele eine Orientierung geben, wie Stabilität gesichert und widerstandsfähigere, gerechtere Zukunftsperspektiven möglich sind.

Nota. - Auf die Idee, die USA zwischen der Great Depression, dem New Deal und dem Beginn des II. Weltkriegs in die Untersuchung einzubeziehen, sind sie nicht ge-kommen. Eigenanrtig.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen