aus derStandard.at,18. 11. 2025 ...nicht auf den ersten Blick zu

entschlüsseln; fällt das Licht im richtigen Winkel darauf, werden Frau

und Gans aber erkennbar. zu öffentliche Angelegenheiten, zu Geschmackssache

Die ältesten Belege für die künstlerische Schaffenskraft des Menschen reichen vermutlich mehrere 100.000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Fasst man abstrakte Muster als Kunst auf, dann könnte sich vielleicht schon unser unmittelbarer Vorfahre, Homo erectus, künstlerisch betätigt haben. Das zumindest schließen Fachleute aus einem regelmäßigen Muster, das vor über 400.000 Jahren in Java in eine Muschel geritzt wurde.

Vor rund 45.000 bis 50.000 Jahren vollzogen die Steinzeitkünstler den Schritt von geometrischen Mustern zu gegenständlichen Darstellungen: Die älteste erkennbare Abbildung eines Tieres wurde 2021 an den Wänden der abgelegenen Leang-Tedongnge-Höhle entdeckt. Die ausladende Darstellung aus roten mineralischen Pigmenten zeigt ein Schwein und ist mindestens 45.500 Jahre alt. Die ältesten figürlichen Kunstwerke stammen aus etwa derselben Zeit.

Eine der ältesten Darstellungen des menschlichen Körpers stammt aus Niederösterreich: Die Venus vom Galgenberg (bei Stratzing) wird auf rund 36.000 Jahre datiert. Die berühmte Venus von Willendorf dürfte vor knapp 30.000 Jahren entstanden sein.

Tier und Mensch vereint

Jünger, aber nicht weniger bedeuten, ist eine winzige Tonfigur, die vielleicht so etwas wie einen künstlerischen Paradigmenwechsel darstellt – zumindest, wenn es nach dem Archäologen Laurent Davin geht. Die Figurine wurde in den Überresten eines prähistorischen Dorfes über dem See Genezareth im heutigen Israel entdeckt.

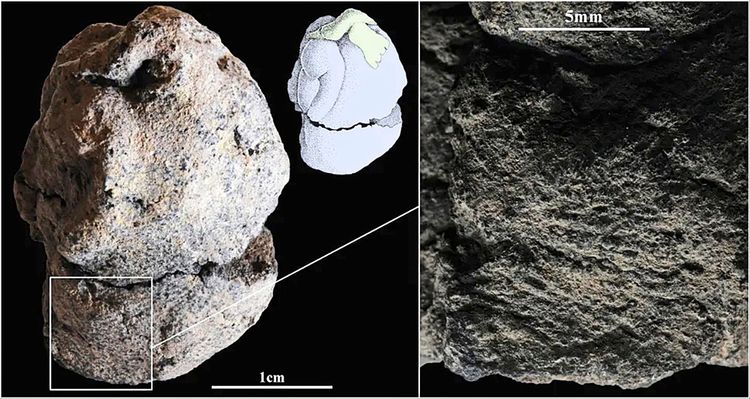

Der Archäologe und sein Team von der Hebräischen Universität von Jerusalem datieren das Fundstück auf rund 12.000 Jahre. Die 3,7 Zentimeter hohe Skulptur zeigt eine hockende Frau, auf deren Rücken eine Gans sitzt.

Auf den ersten Blick mag sich die Szene nicht erschließen, doch dem geschulten professionellen Auge entging die Signifikanz des Kunstwerks nicht: Die Forschenden erkannten in dem Artefakt die älteste bekannte Darstellung einer Interaktion zwischen einem Menschen und einem Tier. Der Fund vom spät-natufischen Fundplatz Nahal Ein Gev II markiere einen wichtigen Moment in der frühen symbolischen Ausdrucksweise, schreiben die Wissenschafter im Fachjournal Pnas.

In einem Haus voller Toten

Das Forschungsteam legte die Figur während der Ausgrabungen im Verfüllmaterial einer runden Steinstruktur frei, eines Gebäudes, das auch 20 Bestattungen und rituelle Niederlegungen enthielt. Die Archäologinnen und Archäologen fanden die Skulptur in drei einzelnen Tonfragmenten zerbrochen, die später im Zuge der Analyse wieder zusammengesetzt wurden.

Der Fundort der Figur innerhalb eines rituellen Gebäudes liefere einen starken Hinweis auf deren Funktion, meint Davin: Die Darstellung könnte eine symbolische Bedeutung gehabt haben. Die natufische Kultur markierte eine Schlüsselphase, in der sich mobile Jäger- und Sammlergruppen zu zunehmend sesshaften Dorfgemeinschaften zusammenschlossen. Sie lebten im östlichen Mittelmeerraum am Übergang vom späten Paläolithikum zum frühen Neolithikum, also vor etwa 15.000 bis 11.700 Jahren.

Radikaler Wandel

"In der Natufien-Kultur entstanden die ersten Dörfer der Menschheit", sagte Davin. "Diese Menschen waren noch Jäger und Sammler, sie produzierten ihre Nahrung nicht selbst, aber sie bauten kreisförmige oder halbkreisförmige Steinstrukturen, in denen sie lebten." Dieser Wandel spiegelt sich auch deutlich im Kunstschaffen wider: "Diese Menschen fertigten deutlich mehr Ornamente, Perlen und Schmuck an als in den Perioden zuvor", erklärte Davin. "Sie führten auch neue Bestattungsrituale ein, etwa das Begraben der Toten unter den Hausböden und das spätere Sammeln von Schädeln." Insgesamt stand diese Kultur für einen bedeutenden Wandel im Levante-Raum, der mit einer regelrechten Explosion symbolischer Praktiken einherging, so die Forschenden.

Gänse gehörten zur Ernährung und materiellen Kultur der Natufien, das weiß man aufgrund früherer archäologischer Funde. Doch die Figur zeigt keine Jagdszene. "Wir wissen, dass Jäger der Region nach dem Erlegen die Köpfe und Füße der Gänse entfernten. Ein Gänsekadaver, der ins Dorf gebracht wurde, hätte also nicht wie eine vollständige Gans ausgesehen", sagte Davin.

Animistischen Vorstellungen...

Stattdessen scheint die Gans lebendig auf dem Rücken der Frau zu sitzen. Nach Ansicht der Wissenschafter ist dies nicht die Wiedergabe einer alltäglichen Tätigkeit. "Eine echte Gans würde jedoch niemals eine solche Position auf einer Frau einnehmen, und deshalb verstehen wir dies als eine imaginäre Szene, nicht als eine reale", sagte Davin. Eine solche imaginative Darstellung passt zu animistischen Vorstellungen, wie sie in menschlichen Gesellschaften seit Jahrtausenden verbreitet sind.

Die Figur wurde aus lokalem Ton geformt und bei etwa 400 Grad Celsius gebrannt. Allein dieser frühe Nachweis kontrollierter keramischer Techniken sei außergewöhnlich, so die Forschenden. Immerhin sei die Figur lange vor der umfassenden Verbreitung von Keramik entstanden.

Mikroskopische und chemische Analysen zeigten Spuren von rotem Ockerpigment sowie einen erhaltenen Fingerabdruck, der vermutlich von der Person stammt, die die Figur hergestellt hat. Anhand der Breite der Leisten eines Fingerabdrucks lässt sich feststellen, ob er von einem Kind, einem jungen Erwachsenen, einer Frau oder einem erwachsenen Mann stammt. In diesem Fall weiß man, dass es ein junger Erwachsener oder eine Frau war – kein Kind und kein erwachsener Mann.

... und vielleicht eine uralte Geschichte

Davin betont, dass der Bildhauer die linke Profilansicht der Figur besonders hervorhob. Proportionen und eingeschnittene Linien deuten darauf hin, dass die Figur für die Betrachtung bei gerichteter Beleuchtung – etwa Sonnenlicht oder Feuerlicht – gedacht war, damit Schatten die Tiefe betonen und die Interaktion zwischen Frau und Gans hervorheben. Diese Gestaltung verweist auf bewusste ästhetische Entscheidungen in einer Zeit, in der solche Techniken gerade erst entstanden.

Vielleicht spiegle sich in der Figur frühes narratives Denken wider – eine uralte Geschichte, verbunden mit animistischen Vorstellungen, in denen Menschen und Tiere als miteinander verbunden gelten. Dieser rituelle Kontext und die sorgfältige Ausarbeitung deuten darauf hin, dass bereits frühe sesshafte Gemeinschaften symbolische Ausdrucksformen kannten, lange bevor sich solche Traditionen im Neolithikum verbreiteten.

"Die Figur aus NEG II fängt einen Moment der Transformation ein", sagte Leore Grosman, Co-Autorin der Studie. "Sie schlägt eine Brücke zwischen der Welt umherziehender Jäger- und Sammlergruppen und jener der ersten sesshaften Gemeinschaften. Vielleicht war es auch der Moment, da Vorstellungskraft und symbolisches Denken begannen, die menschliche Kultur zu formen."

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen