Milchbart

Milchbart

aus scinexx.de, 12. 12. 2025 zu Geschmackssachen, zu Jochen Ebmeiers Realien

Der Geschmack ist einer unserer wichtigsten Sinne und prägt uns schon im Mutterleib. Über ihn nehmen wir wahr, was wir essen und trinken, er warnt uns vor bitteren Giften und verführt zu Naschereien. Aber wie genau entsteht der typische Geschmackseindruck beispielsweise von Schokolade? Und warum schmeckt sie für jeden ein bisschen anders?

Der Geschmack ist ein sehr alter Sinn, schon vor 500 Millionen Jahren besaß der erste primitive Fisch die ersten Sensoren für chemische Signale seiner Beute. Wie komplex aber das dahinterstehende System ist, das haben Forschende erst in den letzten 20 Jahren herausgefunden. Wie aus den Signalen unserer Geschmacksrezeptoren die feinen Nuancen eines charakteristischen Aromas im Kopf entstehen, ist selbst heute noch nicht bis ins Letzte aufgeklärt.

Schon am Morgen beginnt unser Tag mit ersten Geschmackssensationen: Wir genießen das volle, leicht bittere Aroma einer Tasse Kaffee oder Tee. Der Geschmack verrät uns auch, ob die Milch sauer ist oder das Brot schimmelig. Aber wie genau funktioniert dies eigentlich?

Das Geheimnis des Geschmacks beginnt auf der Zunge: Wenn wir in den Spiegel schauen, erkennen wir schon mit bloßem Auge zahlreiche winzige Erhebungen, die Geschmackspapillen. In diesen meist pilzförmigen Auswüchsen der Zungenhaut verbergen sich zwischen einer und 700 zwiebelförmigen Geschmacksknospen. Und wie bei einer russischen Matroschka-Puppe fächert es sich noch weiter auf: Jede dieser Knospen enthält zwischen 50 und 80 Geschmackszellen, die wiederum viele verschiedene Rezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen.

Diese Geschmacksrezeptoren sind die Hauptakteure des Geschmacks. Sie registrieren fünf grundliegende Aromen: bitter, süß, salzig, sauer und umami – den für proteinreiche Nahrung typischen Geschmack der Aminosäuren Glutaminsäure und Asparaginsäure. Lange Zeit nahm man aufgrund von Geschmackstests an, dass diese fünf Sensoren jeweils nur in bestimmten Bereichen der Zunge vorkommen. Das aber wurde inzwischen widerlegt. „Jeder Teil der Zunge ist im Prinzip für alle fünf Geschmacksrichtungen sensibel, allerdings reagieren einige stärker als andere auf gestimmte Reize“, erklärt Leslie Stein vom Monell Chemical Senses Center in Philadelphia.

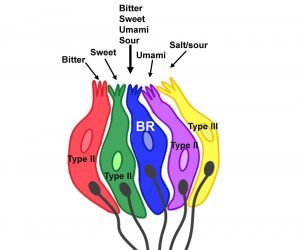

Doch auch das starre Schema von fünf verschiedenen Geschmackssensoren stimmt so nicht, wie Kathryn Medler von der University of Buffalo im Jahr 2020 entdeckt haben. Bei Tests mit Mäusen identifizierten sie eine Art „Breitband“-Sensor für Geschmacksreize. Diese Sinneszellen reagieren immer dann, wenn mehrere verschiedene Geschmacksreize auf einmal präsent sind. Nur Salziges löst keine Reaktion bei ihnen aus.

Und nicht nur das: Nähere Analysen enthüllten, dass diese Breitband-Sensoren die Signale der anderen Geschmackssensoren verstärken. Wurden die Breitband-Zellen deaktiviert, schienen die Testmäuse auch die einzelnen Geschmacksrichtungen kaum noch zu schmecken. „Dies deutet darauf hin, dass auch die Breitband-Zellen für die Verarbeitung von umami, bitteren und süßen Reizen benötigt werden“, sagen Medler und ihr Team. Wir schmecken offenbar nur dann optimal, wenn sowohl die Einzelsensoren als auch die Generalisten feuern.

Dass wir fünf Grundgeschmäcker wahrnehmen, hat einen biologischen Sinn. Denn jeder dieser Sinneseindrücke transportiert eine Information, die schon unseren fernen Vorfahren das Überleben erleichterte: Süßes zeigt an, dass eine Nahrung zuckerreich ist und damit viel Energie enthält. Umami signalisiert Proteinreichtum und damit ebenfalls Nahrhaftigkeit. Salz ist ein Mineral, das unser Körper für viele Funktionen braucht. Dieses schmecken und damit auch im Zweifelsfall gezielt zu sich nehmen zu können, ist daher lebenswichtig. Sauer ist ein Signal, das vor unreifen und damit potenziell unverdaulichen Früchten warnt.

Bitter ist besonders wichtig, denn es warnt vor Gift. Denn viele toxische Pflanzen und deren Inhaltsstoffe haben eine deutlich bittere Note. „Bitter ist daher quasi der biologische Code für Gefahr“, sagt Stein. Die große Bedeutung dieses Warnzeichens erklärt auch, warum wir Menschen bis zu 25 unterschiedliche Rezeptoren für verschiedene Bitterstoffe besitzen. „Ein Tier, das alles ablehnt, was irgendwie bitter schmeckt, hätte ein Problem. Denn nahezu jede pflanzliche Nahrung enthält mehr oder weniger stark vorschmeckende Bitterstoffe“, erklärt Monell-Forscher Gary Beauchamp. Daher sei es wichtig, dass Tier und Mensch harmlose von gefährlichen Bitterstoffen unterscheiden können.

Rund 30 Prozent aller Menschen können jedoch einige Bitterstoffe nicht oder nur wenig schmecken, darunter die chemische Verbindung Phenylthiocarbamid (PTC). Bei ihnen ist das Gen für den Bitterrezeptor T2R38 defekt. Das interessante daran: Dieser Geschmackssensor kommt nicht nur auf unsere Zunge vor, sondern auch in unserem Verdauungstrakt und in den Schleimhäuten unserer Atemwege. Aber warum?

Tests mit Schleimhaut-Zellkulturen enthüllten: Bestimmte Krankheitserreger, darunter das Bakterium Pseudomonas aeruginosa, geben einen Signalstoff ab, der von diesem Bitterrezeptor erkannt wird. Detektieren die Rezeptoren der Schleimhaut diesen Reiz, sondert sie Schleim und antibakterielle Substanzen ab und ihre feinen Härchen beginnen sich schneller zu bewegen – eine für die Abwehr von Erregern typische Reaktion. Der Bittersensor T2R38 dient demnach nicht nur dem Geschmack, sondern hat auch eine wichtige Abwehrfunktion: Er erkennt bakterielle Erreger und löst entsprechende Immunreaktionen aus.

Die fünf Grundgeschmäcker allein erklären aber noch nicht, warum wir noch die feinsten Nuancen eines Gourmet-Menus genießen können und warum ein Weinkenner selbst die kleinen Unterschiede zwischen verschiedenen Jahrgängen oder Standorten einer Weinsorte herausschmecken. Schließlich geht es da um mehr als nur bitter, sauer, salzig, süß oder umami…

Die Nase schmeckt mit

Dass am Geschmack mehr beteiligt ist als nur die Zunge, kann jeder selbst testen: Halten wir uns die Nase zu und essen dann eine Erdbeere, ist ihre Süße deutlich wahrnehmbar. Das typisch „erdbeerige“ aber fehlt – das schmecken wir erst, wenn unsere Nase wieder frei ist. Aber warum? „Das charakteristische Aroma der meisten Lebensmittel und Getränke kommt mehr durch den Geruch als durch den Geschmack“, erklärt Leslie Stein vom Monell Chemical Senses Center.

Die Verbindung zwischen Rachen und Nase sorgt dafür, dass die Duftstoffe dessen, was wir im Mund haben, zu den Nasenschleimhäuten und damit den Riechzellen gelangt. Im Gegensatz zu unseren Geschmacksknospen können sie tausende verschiedene Geruchsnuancen wahrnehmen. „Erst die Kombination aus dieser Geruchsinformation und den fünf Grundgeschmäckern ergibt das eindeutige Aroma einer Speise“, sagt Stein. Der typische Pfefferminzgeschmack beispielsweise besteht aus dem von unserer Nase aufgenommenen Minzaroma, einem leicht bitteren Geschmack und einem kühlen Gefühl im Mund.

Bitterer bei Kälte, saurer bei Wärme

Aber nicht nur chemische Signale bestimmen, wie uns etwas schmeckt: Auch Temperatur und die Beschaffenheit einer Speise beeinflussen unsere Aroma-Wahrnehmung. Wie sich unsere Sensibilität gegenüber warmen und kalten Geschmacksreizen unterscheidet, hat ein kanadisches Forschungsteam schon vor längerer Zeit untersucht. In ihrem Experiment kosteten 74 Versuchspersonen jeweils fünf oder 35 Grad warme Lösungen mit saurem, bitterem oder süßem Aroma. Das Ergebnis: Wärme machte den sauren Geschmackseindruck intensiver. Bitteres erschien dagegen bei Kälte stärker.

Überraschend jedoch: Für Süßes zeigte sich kein temperaturabhängiger Unterschied in der Geschmacksintensität. Warum aber muss dann die Eismasse für Speiseeis fast schon übersüßt werden, damit uns das Eis am Ende halbwegs süß genug erscheint? Nach Ansicht von Gary Pickering und seinen Kollegen von der Brock University könnte das daran liegen, dass es bei Kälte einfach länger dauert, bis sich die Süße entfaltet. Denn auch das ließ sich in ihrem Experiment feststellen.

Bei einigen Menschen kann sogar ein Wärme- oder Kältereiz allein schon ausreichen, um eine Geschmacksempfindung auszulösen. Heizt man mit einer Thermosonde einen kleinen Teil ihrer Zunge auf, schmecken sie plötzlich süß – obwohl gar kein Süße vermittelndes Molekül präsent ist. Umgekehrt kann ein Kältereiz bei einigen den Geschmack von etwas Salzigem oder Saurem simulieren. Nach Schätzungen von Forschern gehören 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung zu diesen sogenannten „thermal tasters“.

Wie aber ist das mit einem scharf gewürzten Thaigericht oder der Chilisauce? Da es keinen eigenen Scharf-Geschmackssensor gibt, muss diese Eigenschaft über etwas anderes vermittelt werden. „Die Schärfe einer Speise wird durch ein drittes Sinnessystem, die chemische Irritation, hervorgerufen“, erklärt Stein. „Dabei handelt es sich eigentlich um ein Warnsystem, das uns sagt, wenn unsere Körperoberfläche durch aggressive Chemikalien angegriffen wird.“

Im Fall des Scharfgeschmacks reizen bestimmte chemische Verbindungen im Essen die Zunge und die Mundschleimhäute, beispielsweise das in Chili enthaltene Capsaicin, Ammoniak oder bestimmte ätherische Öle. Tausende von Nervenenden in der Haut der Mundhöhle und der Nase registrieren diesen Reiz und senden ein Schmerzsignal weiter an den Trigeminusnerv und weiter ins Gehirn. Dort erst wird dieser Schmerzreiz mit den Signalen der Riech- und Geschmackszellen kombiniert und erst dadurch zu einem Teil des Aromas.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es. Was ich absolut deliziös finde, kann für jemand anderen furchtbar schmecken. Aber warum? Besitzen wir nicht alle die fünf Grundsensoren und Riechzellen? Sie müssten doch gleiche oder zumindest sehr ähnliche Signale ans Gehirn senden?

Klar ist, dass ein Stück Schokoladenkuchen nicht für alle gleich schmeckt – und der Grund dafür liegt nicht in den Geschmacksknospen, sondern primär im Gehirn. Den das, was wir bewusst als Aroma oder Geschmack wahrnehmen, entsteht erst in der Großhirnrinde unseres Gehirns. Erst dort werden die Signale von Geruch, Geschmack, Mundgefühl und die Reize des Trigeminusnervs miteinander kombiniert und mit Vorerfahrungen, Erinnerungen und Assoziationen verknüpft.

Auch unsere Prägung im Mutterleib kommt mit ins Spiel. Denn noch bevor wir hören oder sehen, schmecken wir. Wir schlucken im Mutterleib das Fruchtwasser und nehmen dabei seine typischen Komponenten wahr. Wir schmecken dabei vor allem die Süße der darin enthaltenen Zucker, die Aminosäuren und Fettsäuren. Dieses erste Geschmackserlebnis prägt unser Leben von Beginn an.

Forscher vermuten, dass Säuglinge unter anderem deshalb von Anfang an Süßes bevorzugen. „Die Vorliebe für Zucker ist angeboren“, erklärt Julie Mennella vom Monell Chemical Senses Center. Das lässt sich auch testen: Fügt man dem Fruchtwasser durch eine Kanüle eine sterile Zuckerlösung hinzu, dann beginnt das Ungeborene, häufiger zu schlucken. Macht man das Fruchtwasser dagegen bitterer, sinkt die Schluckrate. Und auch Neugeborene unterscheiden schon instinktiv: Sie verziehen das Gesicht bei bitteren Geschmacksreizen, lecken aber ihre Lippen und lächeln, wenn sie Süßes schmecken.

Auch die Ernährung der Mutter prägt die Geschmacksvorlieben ihres ungeborenen Kindes: Isst sie in der Schwangerschaft viel Knoblauch, bevorzugen die Säuglinge anschließend Milch mit leichtem Knoblauchgeschmack gegenüber normaler Muttermilch, wie Studien zeigen. Ähnlich prägend erwiesen sich in Tests auch Anis, Karotten, Minze, Vanille und Blauschimmelkäse. Nur Salz ist eine Ausnahme: Seinen Geschmack erkennt ein Säugling erst mit rund vier Monaten.

Unser subjektives Geschmacksempfinden wird aber nicht nur durch Mutterleib und Kindheit beeinflusst, auch die aktuellen Gefühle und die Hormone spielen eine Rolle: Verliebte beispielsweise reagieren besonders sensibel auf saure und salzige Aromen, wie Studien ermittelt haben. Dass der verliebte Koch die Suppe versalzt, ist daher eigentlich eher unwahrscheinlich. Stattdessen müsste er seine Gerichte eher salzarmer würzen als normal. Bitteres und Süßes schmecken verliebe Menschen dagegen weniger intensiv.

Ursache dafür ist das Hormon Serotonin: „Je weniger Serotonin die Tester im Blut haben, desto schwächer fällt der geschmackliche Impuls bei der Wahrnehmung dieser beiden Geschmäcker aus“, erklärt Mark Lohmann, Leiter des Sensoriklabors am ttz-Forschungszentrum in Bremerhaven. Warum aber dämpft das Hormon nur diese beiden Geschmackssensoren und nicht auch salzig und sauer?

Auch dafür haben die Forscher eine Erklärung: „Aus zahlreichen Studien geht hervor, dass bei der Übermittlung von sauren und salzigen Geschmackseindrücken eine völlig andere biochemische Signalkaskade abläuft“, sagen sie. Diese Kaskade sei möglicherweise weniger abhängig von der Serotoninkonzentration und daher weniger stark vom Verliebtsein beeinträchtigt.

Wenn es um den Geschmack geht, spielen aber nicht nur Hormone und Zunge eine Rolle, auch die Augen schmecken mit. So haben Versuche mit künstlich rot eingefärbtem Weißwein gezeigt, dass selbst Weinkenner in dem gefärbten Getränk plötzlich typische Rotweinaromen zu erkennen glaubten. Dass nicht nur die Eigenfarbe des Getränks dabei irreführend wirken kann, sondern auch die Lichtverhältnisse der Umgebung, stellten bereits Ende 2009 Forscher der Universität Mainz fest.

In einem ihrer Experimente ließen die Wissenschaftler Versuchspersonen einen Riesling verkosten, tauchten dabei aber den Testraum in unterschiedlich gefärbtes rotes, blaues, grünes oder weißes Licht. Anschließend wurden die Probanden darüber befragt, wie ihnen ein bestimmter Wein schmeckte und was sie dafür ausgeben würden. Das Ergebnis: Der Weißwein war ihnen unter rotem Licht gut einen Euro mehr pro Flasche wert als bei grünem oder neutralem weißem Licht.

In einem zweiten Experiment sollten die Versuchspersonen jeweils zwei Gläser mit Wein vergleichen. Was die Probanden dabei nicht wussten: In beiden war derselbe Wein. Einziger Unterschied: Das erste Glas wurde unter roter Beleuchtung getrunken, das zweite Glas unter blauer. Es zeigte sich, dass der Test-Wein den Probanden unter rotem Licht rund eineinhalb Mal süßer schmeckte als unter blauem Licht. Einen ähnlichen Effekt der Farbe hat ein britisch-spanisches Forschungsteam auch bei heißer Schokolade festgestellt: Das Getränk schmeckt aus orangefarbenen Tassen am besten.

Wenn ich genussvoll in einen Chicorée beiße, mein Nachbar aber wegen des bitteren Geschmacks angewidert den Mund verzieht, dann muss das jedoch nicht unbedingt an unseren verschiedenen Kindheitsprägungen oder den Hormonen liegen. Denn neben den eher subjektiven Reaktionen gibt auch handfeste biologisch-genetische Gründe, warum die Dinge nicht für jeden gleich schmecken.

So haben Analysen der Genaktivität gezeigt, dass die Gene, die für die Funktion der Riech- und Geschmacksrezeptoren sorgen, nicht bei jedem Menschen gleich aktiv sind. Stattdessen entdeckten sie 50 Gene, die je nach Veranlagung bei dem einen angeschaltet, beim anderen aber abgeschaltet sein können. Jeder Mensch verfügt damit über ein einzigartiges genetisches Schaltpult für den Geschmackssinn – und nimmt damit schon per se bestimmte Aromen anders wahr als sein Nebenmann.

Geschmack ist keine Erfindung von uns Menschen: Als vor mehr als 500 Millionen Jahren der erste primitive Fisch entstand, konnte auch er seine Nahrung höchstwahrscheinlich bereits schmecken.

Für die ersten Wirbeltiere war das Aroma ihrer Mahlzeiten aber wohl noch ziemlich einseitig: Die ersten Fische besaßen vermutlich nur einen Sinn für umami – den für proteinreiche Nahrung typischen Glutamatgeschmack. Darauf zumindest deuten Untersuchungen an bestimmten Seekatzen hin. Die Vorfahren dieser sogenannten Pflugnasenchimären (Callorhinchus) trennten sich bereits vor 400 Millionen Jahren von anderen Fischen und den Vorfahren der Landwirbeltiere ab. Erst später in der Evolution kamen dann bitter, süß, sauer und salzig hinzu.

Biologen gingen lange selbstverständlich davon aus, dass alle Säugetiere – ähnlich wie wir – diese fünf Grundgeschmäcker besitzen. Doch sie täuschten sich, wie Gary Beauchamp vom Monell Chemical Senses Center in Philadelphia schon in den 1970er Jahren entdeckte. Er stellte fest, dass Katzen nichts Süßes schmecken können. Ob Tiger, Gepard, Löwe oder zahme Hauskatze – ihnen allen fehlt schlicht der Sensor dafür. Der Grund: Eine Mutation hat bei allen Katzen eines der beiden Gene deaktiviert, die für den Süßsensor unverzichtbar sind.

Doch die Katzen sind nicht die einzigen: Auch Tüpfelhyänen, eine asiatische Otterart, Pelzrobben, Seehunde, Seelöwen und zwei in Asien beheimatete Katzenartige können süß nicht schmecken, wie die Forschenden feststellten. „Dass so viele verschiedene Arten im Laufe der Evolution unabhängig voneinander ihren Süßgeschmack verloren haben, war ziemlich unerwartet“, sagt Beauchamp. Denn die betroffenen Arten sind nicht eng miteinander verwandt, sondern entstammen ganz unterschiedlichen Säugetiergruppen.

Was steckt dahinter? Einen Hinweis darauf gibt der Speiseplan der betroffenen Tierarten: Sie alle ernähren sich ausschließlich von Fleisch oder Fisch. Pflanzliche Nahrung kommen ihnen nicht in den Magen. „Es ist daher wahrscheinlich, dass die Nahrungsgewohnheiten und vor allem der Wandel zum obligatorischen Fleischfresser den Verlust des Süßsensors bei den Raubtieren gefördert haben“, sagt Beauchamp. Da der Süßgeschmack bei Fleisch nicht vorkommt, ist er für die reinen Fleischfresser entbehrlich.

Es ist daher nur folgerichtig, dass Früchte fressende Fledermäuse zwar Süßsensoren besitzen, die blutsaugenden Vampirfledermäuse aber nicht. Umgekehrt erscheint es auch logisch, dass der Panda keinen umami-Rezeptor besitzt: Er frisst ausschließlich Bambus – eine streng vegetarische Diät. Er muss daher nicht unterscheiden können, ob sein Futter viel oder wenig Glutamat enthält, solange er beim Bambus bleibt, kann er quasi nichts falsch machen.

Eine Sonderrolle in puncto Geschmackssinn nimmt der Delfin ein. Denn diesem Meeressäuger fehlt nicht nur der Sinn für Süßes, auch umami und bitter schmeckt er höchstwahrscheinlich nicht. Denn die Gene für diese Geschmackssensoren sind beim Delfin durch eine Mutation deaktiviert. Ähnlich sieht es bei Pinguinen aus, wie ein Team um Jianzhi Zhang von der University of Michigan ermittelt hat: Sie haben die Gene für den Süßgeschmack komplett verloren, die Bauanleitungen für die Bitter- und Umamirezeptoren sind zu „Pseudogenen“ reduziert – sie werden nicht mehr abgelesen.

Was aber ist der Grund dafür? Immerhin ist die Fischnahrung der Delfine und Pinguine proteinhaltig – umami wahrzunehmen wäre daher eigentlich sinnvoll. „Diese Ergebnisse sind überraschend und rätselhaft und wir haben keine gute Erklärung dafür. Aber wir haben einige Ideen“, sagt Zhang. Denkbar wäre beispielsweise, dass diese Geschmacksrezeptoren in der extremen Kälte der antarktischen Gewässer ohnehin nicht gut funktionieren.

Eine andere Erklärung könnte sein, dass Delfine und Pinguine ihre fischige Beute meist ganz herunterschlingen. Daher bleibt ihnen ohnehin keine Zeit, ihre Mahlzeit zu schmecken. Bei Pinguinen ist die Zunge zudem von einer dicken Hornschicht überzogen und die typischen Geschmacksknospen fehlen. „Es ist jedoch unklar ob diese Merkmale der Grund oder die Konsequenz für ihren Geschmacksverlust sind“, sagt Zhang.

Nota. - Das erklärt uns, warum die Geschmäcker verschieden sind - aber dass sie es sind, ist nicht neu. Neu ist aber, warum sie so sehr verschieden sein können: Es gab und gibt eine Menge Individuen, die allerlei schmecken, was für ihre Selbst- und Arterhaltung ohne Belang ist: ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann; oder eine Caprice der Hoffärtigen...

Sicher ist nun, dass es nicht bloß Einbildung ist. Und sicher ist auch, dass da ein Urteil fällt, das ohne Reflexion und Deliberation geschieht.

Gibt es andere Urteile, die auf diese Weise zustande kommen?

Wenn ja, wäre es nicht verwunderlich, wenn sie in Analogie zum Geschmack aufge-fasst werden, der ja aller Bewusstheit vorausliegt.

Ich gehöre zu denen, die meinen, dass ethisch-moralische Urteile unter diese Kate-gorie fallen.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen