aus spektrum.de, 04.10.2023 Nur wenige Nanometer groß sind Quantenpunkte – winzige Halbleiterkristalle, deren Eigenschaften umso stärker von den Gesetzen der Quantenmechanik bestimmt werden, je kleiner sie sind. zuJochen Ebmeiers Realien zu Philosophierungen

CHEMIE-NOBELPREIS 2023

Quantenkristalle aus der Zwischenwelt

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov haben den Zugang zu einer Grenzwelt zwischen unserer makroskopischen Wirklichkeit und dem Reich der Atome und Moleküle eröffnet. Für die Erforschung und Herstellung von Quantenpunkten erhalten sie den diesjährigen Nobelpreis für Chemie.

von Lars Fischer und Verena Tang

Selbst wer praktisch nichts über Quantenmechanik weiß, weiß meistens dies: In der Quantenwelt laufen die Dinge anders. Auf der einen Seite gibt es unsere gewohnte Welt, in der Steine hart sind und Wasser Wellen wirft. Und auf der anderen Seite eben das Reich der Quanten, in dem man wichtige physikalische Größen manchmal nicht genau messen kann und Teilchen gleichzeitig Wellen sind. Doch tatsächlich bestehen beide Welten aus den gleichen Bestandteilen. Und so muss es einen Bereich geben, in dem Quanten und Alltag aufeinandertreffen. Für die Entdeckung dieser Zwischenwelt haben nun drei Forscher den Nobelpreis für Chemie bekommen.

Die Quantenpunkte, für deren Entdeckung und Synthese Moungi G. Bawendi vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis E. Brus von der Columbia University in New York und Alexei I. Ekimov, ehemals bei Nanocrystals Technology Inc. in New York, ausgezeichnet wurden, sind eigentlich nichts Besonderes. Sie sind Kristalle aus Halbleitern, die heute die Grundlage moderner Elektronik bilden. Der entscheidende Unterschied ist ihre Größe. Sie messen nur wenige milliardstel Meter, selbst Grippeviren sind Giganten im Vergleich mit den winzigen Partikeln, die die Königliche Akademie der Wissenschaften heute für preiswürdig erklärte.

Vom Kirchenfenster zum Hightechlicht

Auch wenn die kleinen Nanopartikel mit ihren seltsamen Eigenschaften wenig fassbar scheinen, sind sie bereits heute äußerst nützlich und weit verbreitet. Quantenpunkte optimieren etwa in Bildschirmen die Hintergrundbeleuchtung, indem sie den Farbraum erweitern – moderne Ultra-HD-Fernseher sind ohne sie nicht vorstellbar. In LEDs sorgen die kleinen Partikel für eine angenehmere Lichttemperatur, indem sie das kalte weiße Licht modulieren. In der Medizin wiederum dienen Quantenpunkte als Marker, um etwa Tumorgewebe sichtbar zu machen, so dass Chirurgen es gezielt entfernen können. Und selbst uralte Anwendungen nutzen den Effekt der Minimaterialien aus, wie man heute weiß: Buntes Glas in Kirchenfenstern, bekannt und verwendet seit Jahrhunderten, bezieht seine Farbe aus den Quanteneffekten kleinster Partikel, die dem Glas beigemischt werden.Welche Auswirkungen die unvorstellbar geringe Größe der Teilchen auf ihre Eigenschaften hat, wurde erstmals um 1980 herum klar. Zu jener Zeit arbeitete Alexei I. Ekimov an Gläsern mit besonderen optischen Eigenschaften, die nur Licht bestimmter Frequenzen passieren lassen, andere jedoch aufhalten. Dass sich die Farbe von Glas durch winzige Zusätze und spezielle Prozesse gezielt verändern lässt, nutzen Menschen seit Jahrtausenden. Erstaunlicherweise kann dieselbe Substanz verschiedene Farbeffekte verursachen, je nachdem, wie man das Glas beim Herstellen erhitzt und abkühlt.

Ekimov und sein Team wollten verstehen, wie der Effekt zu Stande kam. Bekannt war, dass die zugegebenen Fremdelemente ein so genanntes Kolloid bilden – winzige Partikel, die fein im Glas verteilt sind. Doch wie sie entstanden und was ihre genaue Struktur war, durch die sie so bemerkenswerte optische Eigenschaften erzeugten, war bis dahin völlig unklar.

Dabei stellte Ekimov als Erstes fest, dass keineswegs irgendwelche exotischen Stoffe entstanden. So machte er eine Reihe systematischer Experimente, in denen er Kupferchlorid als Farbgeber in Glas einbrachte. Als er die so hergestellten Materialien anschließend mittels Röntgenstrahlen untersuchte, fand er feine Kristalle aus Kupferchlorid.

Eine Frage der Größe

Allerdings zeigten sich auch Unterschiede – und die schienen systematisch mit der Temperatur der Glasschmelze zusammenzuhängen. Wie Ekimov feststellte, war der Grund dafür, dass die Kriställchen des Kolloids bei unterschiedlichen Temperaturen kleiner oder größer wurden. Die Teilchengröße war dabei der entscheidende Faktor für die Filtereigenschaften.

Diese Entdeckung kam keineswegs völlig überraschend. Bereits im Jahr 1937 hatte der Physiker Herbert Fröhlich vorausgesagt, dass sich nanometergroße Partikel aus quantenmechanischen Gründen ganz anders verhalten würden als größere Teilchen. Das liegt daran, dass man die Elektronen in Molekülen, Metallen und Halbleitern nicht als Teilchen, sondern vor allem als komplexe Welle beschreiben muss, die sich über den gesamten Stoff ausbreitet. Wird nun so ein Halbleiterteilchen sehr klein, nanometerklein, passen größere Wellenlängen schlicht nicht mehr in den verfügbaren Platz.

Durch diese räumliche Einschränkung verlieren die Elektronen einen Teil ihres Spielraums, den sie normalerweise in einem Halbleiter haben. Statt innerhalb bestimmter Grenzen nahezu jeden Zustand einnehmen zu können, werden sie immer stärker auf einzelne, scharf begrenzte und quantenmechanisch vorgegebene Energieniveaus gezwungen – beinahe wie Elektronen in einzelnen Atomen. Dadurch werden die winzigen Halbleiterkristalle immer mehr zu Zwischenwesen mit elektronischen Eigenschaften zwischen denen von Halbleitern und ihren atomaren Bestandteilen.

Wie die Größe die Farbe bestimmt

Doch zu jener Zeit konnte niemand die wundersamen Quantenteilchen herstellen, um die Hypothese zu bestätigen. Erst vier Jahrzehnte später maß Ekimov die kuriosen Quanteneigenschaften der seltsamen Kristalle. Was der sowjetische Forscher jedoch nicht konnte: etwas mit den neuen Erkenntnissen anfangen. Denn seine Quantenpunkte waren in Glas gefangen – und es gab keinen Weg, sie daraus zu befreien.

Tatsächlich allerdings arbeiteten zu dieser Zeit bereits Fachleute an Kolloiden aus Halbleiterkristallen, die frei in einer Flüssigkeit herumschwammen. Sie waren auf der Suche nach Katalysatoren für Reaktionen, die mit Licht in Gang gesetzt werden – und die winzigen Halbleiterpartikel boten dafür viel versprechende Eigenschaften.

Quantenpunkte aus dem Reagenzglas

Zu diesen Forschern gehörte auch Louis Brus, der mit kleinen Partikeln aus Cadmiumsulfid arbeitete. Dabei bemerkte er etwas Seltsames: Ließ er sein Material länger im Labor liegen, veränderten sich dessen Eigenschaften. Zunächst beobachtete er, dass die Partikel im Durchschnitt größer wurden, ein bekannter Prozess, den man als Ostwald-Reifung bezeichnet. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckten Brus und seine Arbeitsgruppe, dass etwas nicht stimmte: Während die gealterten, großen Partikel sich bei Messungen verhielten wie normales Cadmiumsulfid, taten das die ursprünglichen Teilchen nicht. Deren Eigenschaften ließen sich nur durch Zuhilfenahme quantenmechanischer Größeneffekte erklären.

Brus hatte die ersehnten Quantenpunkte hergestellt – und zwar nicht in glühend heißem Glas, sondern in ganz normalen Lösungsmitteln. In der Folge beschrieb die Arbeitsgruppe, welche Auswirkungen die Teilchengröße nicht bloß auf absorbiertes Licht hat, sondern auf eine ganze Reihe physikalisch und chemisch viel interessanterer Eigenschaften. So präsentierte der Forscher das erste Modell, wie das Redoxpotenzial an der Oberfläche der Teilchen, eine für chemische Reaktionen entscheidende Größe, vom Durchmesser der Quantenpunkte abhängt. Zusätzlich beschrieb der Forscher die genauen Auswirkungen der Größenbeschränkung auf die Wechselwirkung zwischen den positiven und negativen Ladungsträgern in Halbleitern.

Auch Brus konnte allerdings ein Problem nicht lösen, dass die Forschung an den neu entdeckten Quantenmaterialien empfindlich behinderte: Die Nanopartikel waren nicht gut genug. Bei dem damals verwendeten, Sol-Gel-Prozess genannten, Verfahren entstand oft eine krude Mischung aus Kristallen verschiedener Größe, Form, Kristallstruktur und Oberflächenqualität. Man konnte mit diesen Produkten zwar Dinge messen – aber ob man da einen Quanteneffekt durch die Größe maß oder irgendetwas anderes, ließ sich schwer unterscheiden.

Das änderte sich erst, als Moungi Bawendi, ein ehemaliger Doktorand von Brus, eine neue und sehr raffinierte Technik entwickelte. 1993 veröffentlichte er im Fachmagazin »Journal of the American Chemical Society« ein Verfahren, mit dem er ganz gezielt nanokristalline Halbleiter in Größen zwischen gut einem und 11,5 Nanometern, also milliardstel Metern, herstellen konnte. Als Vorläufer für die gewünschten Halbleiter nutzte er metallorganische Verbindungen: Stoffe, in denen Metallatome mit Molekülen aus der klassischen organischen Chemie verbunden sind.

Bawendis entscheidender Trick

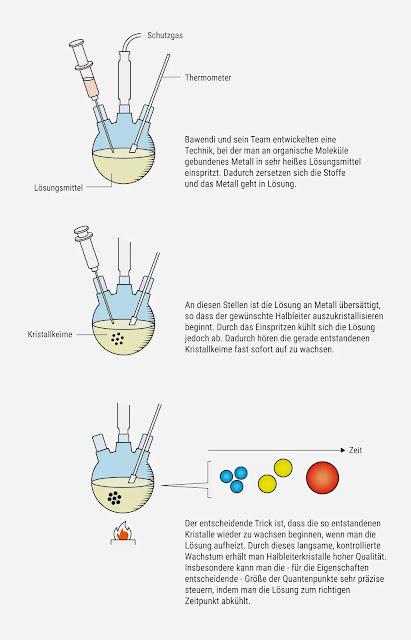

Diese spritzte er in ein sehr heißes Lösungsmittel ein, in dem der organische Anteil der Stoffe praktisch sofort durch die Hitze zerfiel – und nur das Metall gelöst blieb. An den Stellen, an denen die Substanzen eingespritzt worden waren, war die Lösung kurzzeitig an Metall übersättigt, und die Halbleiter begannen auszukristallisieren. Doch nicht für lang – durch das Einspritzen kühlte sich die Lösung nämlich schlagartig ab und das Kristallwachstum stoppte.

Das klingt zwar nach einem Problem, ist aber nicht nur erwünscht, sondern sogar der entscheidende Trick von Bawendi: Würden die Kristalle rasch und unkontrolliert wachsen, ließen sich Größe und Struktur der Zielsubstanzen nicht genau einstellen. Indem der Forscher die Lösung langsam wieder erhitzte, sorgte er jedoch dafür, dass die Kristallkeime wohlgeordnet an Größe zunahmen und dabei eine möglichst ungestörte Struktur entwickelten. Und haben die Kristalle die gewünschte Größe erreicht, lässt man die Lösung einfach wieder abkühlen.

Mit Bawendis Arbeit schließlich war der Weg frei – nicht nur zur präzisen Erforschung der Quantenpunkte, sondern auch zu den Anwendungen, die diese versprachen. Denn während man in der Forschung schon mal zähneknischend mit schlecht definiertem »Schlonz« arbeitet, wenn man nun mal nichts anderes hat, braucht man in Technik und Industrie zuverlässig gleichbleibende Eigenschaften.

Heute findet man die Quantenpunkte in einer großen Zahl verschiedener Anwendungen. Dabei spielen ihre quantenmechanisch bestimmten optischen Eigenschaften eine wichtige Rolle, die einst Ekimovs Interesse weckten. Neue Fernsehbildschirme, in denen Quantenpunkte nicht nur die Wellenlänge eingestrahlten Lichts modulieren, sondern selbst Licht ausstrahlen, sind gerade auf den Markt gekommen. Solarzellen sollen dank Quantenpunkten effektiver Energie absorbieren können, und als leuchtkräftige, aber für Gewebe völlig unschädliche Markierungssubstanzen finden sie derzeit ihren Weg in die medizinische Diagnostik.

Und auch auf Brus' ursprünglichem Forschungsgebiet, den chemischen Katalysatoren, spielen die Quantenpunkte zukünftig womöglich eine größere Rolle. Als solche sind die kleinen Partikel viel versprechend, da sie eine große aktive Oberfläche haben und sich ihre Eigenschaften gezielt über die Größe einstellen lassen.

Das Nobelkomitee wertet die Arbeit der drei Pioniere als wichtigen Schritt für die Entwicklung der Nanowissenschaften. Während Ekimov und Brus den Blick in die kuriose Zwischenwelt der noch nicht ganz den Quantenregeln entwachsenen Halbleiterkristalle öffneten, machte erst das ebenso simple wie geniale chemische Herstellungsverfahren Bawendis eine große Vielfalt tatsächlicher und noch erhoffter Anwendungen zugänglich.

Heute findet man die Quantenpunkte in einer großen Zahl verschiedener Anwendungen. Dabei spielen ihre quantenmechanisch bestimmten optischen Eigenschaften eine wichtige Rolle, die einst Ekimovs Interesse weckten. Neue Fernsehbildschirme, in denen Quantenpunkte nicht nur die Wellenlänge eingestrahlten Lichts modulieren, sondern selbst Licht ausstrahlen, sind gerade auf den Markt gekommen. Solarzellen sollen dank Quantenpunkten effektiver Energie absorbieren können, und als leuchtkräftige, aber für Gewebe völlig unschädliche Markierungssubstanzen finden sie derzeit ihren Weg in die medizinische Diagnostik.

Und auch auf Brus' ursprünglichem Forschungsgebiet, den chemischen Katalysatoren, spielen die Quantenpunkte zukünftig womöglich eine größere Rolle. Als solche sind die kleinen Partikel viel versprechend, da sie eine große aktive Oberfläche haben und sich ihre Eigenschaften gezielt über die Größe einstellen lassen.

Das Nobelkomitee wertet die Arbeit der drei Pioniere als wichtigen Schritt für die Entwicklung der Nanowissenschaften. Während Ekimov und Brus den Blick in die kuriose Zwischenwelt der noch nicht ganz den Quantenregeln entwachsenen Halbleiterkristalle öffneten, machte erst das ebenso simple wie geniale chemische Herstellungsverfahren Bawendis eine große Vielfalt tatsächlicher und noch erhoffter Anwendungen zugänglich.

Nota. - Wie subtil unsere Forschungstechniken auch werden, eins werden sie nicht ändern: dass Begriffe an ihren Enden nicht stetig in einander hinübergleiten, sondern an kalte, harte, kristallene Grenzen stoßen. Weil sie nämlich aus der Erfahrung gar nicht stammen, sondern aus einer spekulativen Reflexion darüber, was sich in der Welt mit den Dingen der anfangen lässt. "Zu irgendwas werden sie schon taugen - und sei's bloß ein gefälliges Betrachten!" Die Absicht ist zuerst da und die Dingen erweisen sich ihr mehr oder minder gewogen.

Ob in der wirklichen Welt, sei's im Mikro-, Meso- oder Makrokosmos die qualitativen Übergänge gleitend geschehen oder in Sprüngen (und eben dadurch zu qualitativen erst würden), wäre völlig unerheblich, wenn und soweit wir die beherrschen, d. h. hervorrufen oder verhindern könnten. Es ist letzten Endes auch gar nicht unterscheidbar. Angenom-men, die weltweite Forschung habe für irgendeinen Naturvorgang einen letzten Schritt festgestellt, über den hinaus kein größerer oder hinter den zurück kein kleinerer führt: Es könnte jederzeit geargwöhnt werden, das läge nur an de Endlichkeit unserer Messinstru-mente - angefangen bei unsern fünf Sinnen, die sich über Milliarden Jahre unter den und für die Bedingungen unseres Planeten ausgebildet haben. Denn dass die Agilität unseres Vorstellungsvermögens mitunter weit über deren Rahmen hinausgeht, hat sich in Milliarden Jahren ebenso herausgestellt, wie dass es über so weite Strecken ihn noch nicht einmal ausfüllen kann.

Ich will damit bloß sagen - wenn ich einen Text wie den Obigen auch nur mit offenem Mund und hinterm Ohr kratzend lesen kann, bestärken sie mich doch in meiner anthropo-logischen Grundüberzeugung: Die Schicksale der Menschheit werden nicht davon be-stimmt, wie oder was die Menschen sind, sondern von dem, was sie vorhaben.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen