aus planet-wissen zu Jochen Ebmeiers Realien

aus planet-wissen zu Jochen Ebmeiers Realien

Das Gehirn mit seinen Milliarden von

Nervenzellen wiegt nur etwa 1,4 Kilo-gramm. Dabei verbraucht es 20

Prozent der Energie unseres Körpers, um die vielfältigen Sinnesreize aus

der Umwelt zu verarbeiten.

Von Hans Jürgen von der Burchard

Was unsere Umgebung an optischen Eindrücken

hinterlässt, sind lediglich Lichtflecken auf dem Augenhintergrund – kein

1:1-Abbild der Realität. Erst nach und nach lernt das Gehirn, diese

"Lichtspiele" zu deuten und speichert Formen, Farben, Gegenstände oder

Gesichter in unterschiedlichen Arealen ab. Jeder neue Seheindruck wird

mit schon bekannten Wahr-nehmungen verglichen.

Ist es ein Stuhl, ein Auto oder ein Mensch? Das

Gehirn entscheidet sich für die wahrschein-lichste Interpretation. Es

erfasst nicht die Welt, so wie sie ist, sondern macht sich sein eige-nes

Bild.

In den meisten Fällen funktioniert das, aber nicht

immer. Wird das Gehirn mit Neuem, Un-gewohntem konfrontiert, werden alle

Ressourcen für die Bewertung benötigt. Und phasen-weise kann dabei der

Denkapparat auch ganz schön durcheinander kommen.

Im Jahre 1946 entwarf der US-Psychologe

und Augenarzt Adelbert Ames einen verblüffen-den Raum. Menschen, die

sich in einem völlig normal erscheinenden Zimmer von einer Ecke in die

andere bewegen, verändern darin scheinbar ihre Größe. Aus Zwergen werden

Riesen und umgekehrt.

Obwohl wir wissen, dass das eigentlich nicht sein kann, erliegen wir der optischen Täu-schung. In Wirklichkeit ist der Ames-Raum völlig schief konstruiert – trapezförmig verzerrt.

Das Gehirn spielt uns einen Streich, weil wir aus

Erfahrung nur rechtwinklige Räume ken-nen. So kommt es zu einer

Fehlinterpretation der Realität.

Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Wir lenken

unsere Aufmerksamkeit auf das, was am wichtigsten erscheint. Alles

andere blenden wir aus, auch wenn sich da einiges tut. Fachleute

sprechen von "change blindness", also "Veränderungsblindheit".

In einem Versuch wurden etwa Passanten von einer

Reporterin gebeten, herauszufinden, welche der beiden Strecken auf einer

Abbildung länger ist. Unter dem Vorwand, einen Maßstab holen zu wollen,

duckte sich die Reporterin hinter ihrem Stand, so dass eine Kollegin

ihre Rolle einnehmen konnte.

Fazit des Versuchs: Die meisten bemerkten den

Reportertausch nicht. Denn das Gehirn hat nur eine begrenzte

Verarbeitungskapazität. Es wirkt wie ein Filter, der eben nicht alles

zum Bewusstsein durchlässt.

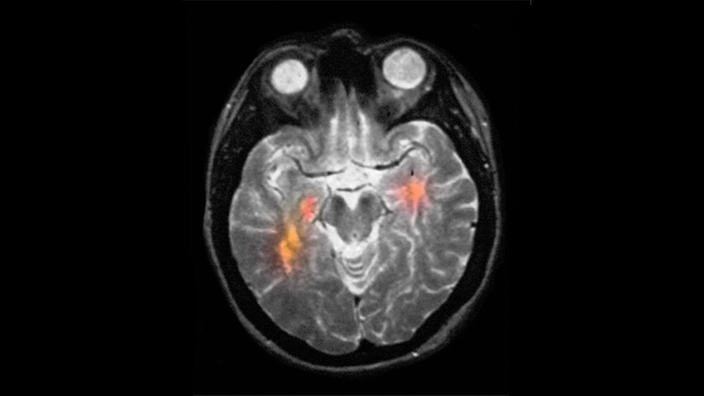

Das Gehirn lässt sich nicht auseinandernehmen wie

eine Uhr. Aber dank moderner bild-gebender Verfahren wie der

Kernspintomografie können Forscher den grauen Zellen bei der Arbeit zusehen.

Aktive Nervenzellen

müssen ausreichend mit Blut versorgt werden. Diese Veränderung im

Hirngewebe lässt sich mit Hilfe von Computern sichtbar machen. Sie

verdeutlicht Ort und Ausmaß der Gehirnaktivität.

Wird einer Versuchsperson das Bild eines bekannten

Objekts gezeigt – zum Beispiel ein Auto –, sieht man, welche

Nervenzellen aktiv sind. Andere Nervenzellen springen beim Erkennen von

Gesichtern an. So wissen Forscher inzwischen ziemlich genau, welche

Hirnregionen für die Verarbeitung unterschiedlicher Wahrnehmungen

zuständig sind.

Die Informationsverarbeitung im Gehirn hilft uns,

im Alltag Entscheidungen zu treffen. Es hat gewissermaßen die

individuelle Lebenserfahrung gespeichert und lenkt dementspre-chend unser

Verhalten.

Wer zum Beispiel mit Hunden

immer nur gute Erfahrungen gemacht hat, wird ihnen ver-trauensvoll

begegnen. Wer dagegen schon einmal von einem Hund gebissen wurde, wird

sie eher meiden.

Nicht alles, was die Sinne registrieren, gelangt auch ins Gehirn. Bestes Beispiel ist das Gehör.

Geräusche, Stimmen und Musik erreichen das Ohr als Druckwellen. Aber

nur ein Teil der so übermittelten akustischen Information wird vom

Gehirn verarbeitet. Das Ohr filtert alles Überflüssige aus.

Diese Tatsache haben sich die Entwickler des MP3-Verfahrens zunutze gemacht. Die Bezeichnung MP3 steht für "MPEG Audio Layer

3". Dabei wird entsprechend der begrenzten Wahrnehmung unseres Gehörs

all das aus den ursprünglichen Audiodaten entfernt, was für den

Klangeindruck unbedeutend ist. Dadurch ist es möglich, Musik extrem

kompakt zu speichern, ohne hörbaren Qualitätsverlust.

El Aqsa brennt zu öffentliche Angelegenheiten

El Aqsa brennt zu öffentliche Angelegenheiten