zu öffentliche Angelegenheiten

zu öffentliche Angelegenheiten

In der Mitte klafft ein gewaltiges Loch, das danach schreit, gefüllt zu werden.

zu öffentliche Angelegenheiten

zu öffentliche Angelegenheiten

In der Mitte klafft ein gewaltiges Loch, das danach schreit, gefüllt zu werden.

aus FAZ.NET, 23.08.2020 Der erste der drei Richters ist in der Abtei Tholey bereits eingebaut

Von Stefan Trinks

Wenn Gerhard Richter als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler im saarlän-dischen Tholey, dem ältesten Kloster Deutschlands mit Ersterwähnung im Jahr 634, am 20. September drei neue Fenster einweiht, ist das nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwick-lung, die interessanterweise bereits in den neunziger Jahren begann: Moderne Maler, aber auch Bildhauer wie Tony Cragg, begeistern sich in den letzten Jahren und aktuell brennend für die mittelalterliche Kunstgattung „Kirchenfenster“. Warum? Auch bei individuell sicher unterschiedlichen Motivationen gibt es einen Grund, den fast alle zeitgenössischen Künstler als faszinierend angaben: Die Kirchen sind die ältesten Museen der Welt. Immer schon stellten sie Kunst öffentlich zugänglich aus, Ewigkeitsanspruch – anders als Museen mit permanenten Umhängungen bei jedem Direktionswechsel – inbegriffen. Etwas Weiteres kommt hinzu: Während überwältigende Monumentalkunst in Deutschland seit dem Natio-nalsozialismus verpönt ist, lässt sich nichts Monumentaleres als Fenster für himmelstür-mende gotische Kathedralen und Großkirchen vorstellen: Gerhard Richters Südquerhaus-fenster des Kölner Doms von 2007 misst 113 Quadratmeter, das unverändert größte Kirchenfenster Europas von Georg Meistermann in Sankt Kilian im unterfränkischen Schweinfurt sogar 240 Quadratmeter. Beide Künstler waren und sind indes nicht konfes-sionell gebunden. Denn dass die Künstler für den kirchlichen Auftrag konvertieren oder ein heiligengemäßes Leben führen müssten, würde heute ohnehin kein Domkapitel mehr fordern.

Andere Ursprünge für die Faszination der modernen Künstler aber liegen noch tiefer: Die Wahlverwandtschaft beginnt ausgerechnet mit Mies van der Rohe und dem Aachener Dom. Der junge Mies ging jeden Tag auf dem Schulweg am berühmten karolingischen Münster seiner Heimatstadt vorbei, an dessen wilhelminischer Goldmosaikausstattung sein Vater mitwirkte. Besonders die nahezu vollkommene Auflösung der Wand der gotischen Annakapelle in Licht faszinierte den ausgebildeten Steinmetz. Und obwohl Mies kein einziges Fenster in einer Kirche gestaltete oder auch nur einen Entwurf dafür abgeliefert hätte, blieb die Fensterkunst der gotischen Kapellen-Anbauten am Münster seine lebenslange Inspiration. Als gewissermaßen schwerelose „neugotische“ Gebilde wollte der Architekt seine Bauten verstanden wissen: Mit schlanken neogotischen Kreuzpfeilern aus Stahl, vor allem aber mit Wänden aus Glas und Licht, ohne strikte Trennung zwischen Innen und Außen, denn das hieße ja, um beim Beispiel des Aachener Doms zu bleiben, Gott und die Schöpfung „draußen vor der Tür“ auszuschließen. Während aber bei Mies’ Bauten das Glas kein durch Bleiruten gefasstes Buntglas ist und stattdessen in fast all seinen ikonischen Bauten Wandteiler aus Schmucksteinen wie Onyx für eine pseudosakrale Lichtbrechung und Atmosphäre sorgen, griff der Katholik Joseph Beuys als Mitarbeiter seines Lehrers Ewald Mataré für dessen großes Westwerkfenster in Aachen von 1952 zu kristallinen Formen aus ungeschliffenen Bergkristallen – gerade so, wie es Sigmar Polke, übrigens ein gelernter Glasmaler, mit seinen Fenstern aus geschliffenem Achat im Züricher Grossmünster tat oder im Mittelalter das Buntglas aus geschmolzenen Halbedelsteinen wie Lapislazuli aus Afghanistan bestand und somit die kostbarste und mit weitem Abstand teuerste Kunst der Zeit war.

Deutlich weniger präsent sind die abstrakt-bunten Glasfenster des Beuys-Schülers Imi Knoebel, obwohl dieser mit dem Chorumgang der Kathedrale von Reims immerhin Frankreichs Nationalheiligtum prägen durfte, die Krönungskirche der französischen Könige. Knoebels letzte Fenster wurden 2015 im Beisein der Außenminister Fabius und Steinmeier dort eingeweiht, wo de Gaulle und Adenauer 1962 die deutsch-französische Aussöhnung symbolträchtig besiegelten. Gerade aufgrund des vollständigen Verzichts auf lesbare Aussagen durch die zersplitterten Formen gelangt Knoebel zur zweiten, übergeordneten Schicht aller Kirchenfenster: Jenseits der zumeist dargestellten Heiligenlegenden geht es immer auch um eine Theologie des Lichts, das Gott ist: Immateriell als Glas durchschienen, materialisiert in Farbe auf dem Kirchenboden und im Auge, was zugleich eine von vielen nachvollziehbare Metapher für die Inkarnation Christi in der Jungfrau Maria war.

Der Fall Reims, also jener Kathedrale, die dem Vorwurf der Franzosen und Alliierten zufolge im Ersten Weltkrieg von den Deutschen gegen jede Kriegskonvention in Brand geschossen worden sei, offenbart die immer auch politische Seite der Kirchenfensteraufträge: Seit dem Mittelalter waren es stets auch politische Manifestationen. Jenes Patriziergeschlecht oder jene Zunft, die sich mit ihrer Fensterstiftung die beste Lage ad sanctos, nahe den Heiligen im Chor, erkaufen konnte (in Nürnberg etwa zeugen viele „Risse“ Dürers und Baldungs für die berühmte Hirsvogel-Glaswerkstatt von Stifterrivalität in St. Sebald und St. Lorenz), gewann den oft erbittert ausgefochtenen Wettstreit. Sehr häufig gab es Zwist zwischen Bischof und Domkapitel, das mit durchaus eigensinnigen adeligen Stiftern besetzt war. Nicht selten gab es nachträgliche Auslöschungen von Stiftergesichtern, eine damnatio memoriae in Glas. Politisch vehement geführte Kämpfe um die Fenster aber gab es beinahe immer.

Einen Gipfel in unserer Zeit erreichte diese „Glaubenssache Kirchenfenster“ mit Richters Südquerhausfenster im Kölner Dom. Der Kölner Kardinal Joachim Meisner, nicht dem Domkapitel angehörend, schmähte das Fenster mit den Worten, es passe „eher in eine Moschee oder ein anderes Gebetshaus“.

Der transluzide Teppich basiert auf Richters Werk „4096 Farben“ aus dem Jahr 1974 und reiht zweiundsiebzig Farben nach dem Zufallsprinzip in 11263 Quadraten aus mundgeblasenem Echtantikglas aneinander. So wird einesteils der Eindruck mittelalterlicher Kirchenfenster mit ihrer Farbfilterung des Lichts für die theologische Aussage erzeugt, deren Anmutung andernteils durch das vom Zufall bestimmte Rastersystem jedoch gänzlich modern ist. Damit ist das monumentale Fenster mit seinen fast zwanzig Meter Höhe ein Musterbeispiel für das Paradox, dass nichtkirchlich gebundene Künstler oft die tiefere Kirchenkunst hervorbringen, häufig non-intentional. Zeigt doch das Fenster ohne religiöse „Aussage“ nicht nur, dass „Gott Licht“ ist, sondern dass er auch im Aleatorischen des Farbzusammenwürfelns steckt – wenn er jedes der Farbfelder exakt gleichermaßen durchleuchtet, muss er im Grunde auch Urheber des scheinbaren Zufalls sein. Der Wirkung dieses rein abstrakten „Abbildes“ Gottes mit seinem körperlich-sinnlichen Farbabdruck auf Domboden und Netzhaut kann sich jedenfalls kaum jemand entziehen.

Dennoch bedeutet das derzeit starke Engagement nicht notwendigerweise gläubiger zeitgenössischer Künstler in den Kirchen einen radikalen Wandel: Wurden in den Jahren des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders vorwiegend „kirchlich gebundene“ Künstler beauftragt, so dass ganze Landstriche oft die flurbereinigte Kunst-Monokultur ein und desselben Glaskünstlers zeigten, ändert sich dies nun: Ob es mit dem verzweifelten Versuch der von Schwindsucht betroffenen Kirchen zusammenhängt, unentschiedene und zweifelnde Ex-Gläubige durch die Einladungsgeste an atheistische oder agnostische Künstler von ihrer „Offenheit“ zu überzeugen? Dieser Versuch begann bereits in der Nachkriegszeit, als man den jüdischen Maler Marc Chagall mit der Gestaltung der Fenster des Züricher Fraumünsters beauftragte, der noch 1978, sieben Jahre vor seinem Tod, ein letztes Glasfensterwerk für Sankt Stephan in Mainz fertigte.

Dieses kunstpolitische Lockmittel war 2007 wohl ein wesentlicher Anreiz auch für die Beauftragung des nicht getauften Leipziger Malers Neo Rauch mit drei blutroten Fenstern für die Elisabeth-Kapelle des Doms zu Naumburg. Wenn damals von „Neoleuchtreklame“ und „So wenig rätselhaft war Neo Rauch seit zwanzig Jahren nicht mehr“ die Rede war, trifft das jedoch nur einen Punkt. Die drei Szenen aus dem Leben der mittelalterlichen heiligen Elisabeth von Thüringen gewinnen ihre Kraft gerade aus der Verwendung des gewohnten Personals des Künstlers – die Lepröse etwa im Fenster der „Pflege der Aussätzigen“ trägt Hemd, der abschiednehmende Gatte die immer modische Neo-Rauch-Jacke mit Brusttaschen – und aktualisiert die Elisabeth-Legende als Aufforderung an den Betrachter ins Jetzt. Von dem verstörenden „Rotlichtdistrikt“, zu dem die Kapelle durch das einfallende Licht wird, ganz zu schweigen.

Nun also geht Richter aus der Großstadt Köln in die saarländische Provinz nach Tholey. Die einzelnen Kompartimente der dortigen trinitarischen Zahl von Apsisfenstern, jedes knapp zwei Meter breit und neun Meter hoch, wurden in der Glaswerkstatt Gustav van Treeck in München nach Richters Entwürfen hergestellt. Schon jetzt lässt sich erkennen: Die Fenster von Tholey gehören zu Richters außergewöhnlichsten Werken überhaupt. Sie beginnen im unteren Drittel mit einem dunkleren Blau und gedeckten grau-milchigen Farben, die von stärker werdenden Leuchtrottönen abgelöst werden, um zum spitzbogig gotischen Abschluss hin an hellem Weiß zuzunehmen. Auf den ersten Blick scheinen die drei Fenster zwar – verstärkt durch die ähnliche Farbtrias – Richters vollständig abstrakten Rakelbildern zu gleichen. Bei genauerem Hinsehen allerdings zeigt sich durch den Rorschachtest-Effekt der achsensymmetrischen Spiegelungen Richters List: Das menschliche Auge und Gehirn kann gar nicht anders, als in den gespiegelten Farbstrukturen feste Form zu suchen und erkennen zu wollen – in der dunkelblauen Zone unten etwa katzenartige Köpfe, darüber insektenartige Formen, oben schließlich menschenähnliche Köpfe mit Mündern, die wie bei Francis Bacon zum Schrei geöffnet scheinen. In der späten Schaffensphase gelingt Richter damit das Bravourstück, seine inhaltlich bislang völlig separierten und parallel laufenden abstrakten Bilder mit den figürlichen zu versöhnen, ohne kitschig zu werden. Einen stilistisch schwierigen „Clash of Cultures“ in Buntglas könnte es zukünftig in Tholey allerdings geben, da Richter nicht alle siebenunddreißig Fenster der Klosterkirche gestaltet. Die übrigen Fenster in sattem Realismus und ebenso kräftigen Farben stammen von Mahbuba Maqsoodi, einer afghanischen Künstlerin aus München.

Tholey wird jedenfalls nicht die letzte Stiftung zeitgenössischer Fenster gewesen sein: Schon plant Markus Lüpertz weitere Fenster für die hannoversche Marktkirche und St. Andreas in Köln. Und auch dieser neumittelalterliche Auftrag wird neue Künstler auf den Plan rufen. Denn Gott ist Licht. Doch gesichert „unsterblich“ werden Künstler nur in Kirchen.

Nota. - Warum aber müssen so viele Buntglasfenster ersetzt werden? Viele sind in den Bombennächten des zweitens Weltkriegs zu Bruch gegangen, gewiss. Und Glas ist von allen Malgründen nicht das haltbarste.

Doch

der größte Teil ist wohl der Barockisierung der Kircheninnenräume zum

Opfer gefallen. Da wollte man es vor allem prächtig, und Gold musste

glänzen. Dem stand das schummrig bunte Licht im Weg. Die Räume sollten

hell werden, damit man den ganzen Pomp auch sehen konnte: Barock ist

Spektakel.

In die protestantischen Kirchen ist das Barock mit seiner ekstatisch-schwülstigen Frömmigkeit nicht eingezogen, dort war derlei Äußerlichkeit unerwünscht. Eben auch schon die Buntheit der Glasmalerei! Da werden viele prächtige Fenster schon lange vor dem Barock entfernt worden sein.

Sie waren in der Gotik entstanden, deren Geist sie ganz entprachen. Die gotischen Bildwerke waren bei aller Schönheit schlicht und einfach, sie versteckten sich in den Winkeln zwischen den himmelweisenden Säulen und Pfeilern, die das Gemüt nach oben zogen - wo das geheimnisvolle bunte Licht mehr schimmerte als strahlte. Die gotischen Kathedralen waren nicht mehr, wie ihre romanischen Vorgänger, Trutzburgen Gottes, die durch ihre Raumwirkung überwältigten (die übrigens von bunten Glasfenstern geschmälert würde), sondern die ersten Stufen der Himmelsleiter.

*

Wenn

ich Recht habe und die gotische Ästhetik zur gotischen Art von

Gläubigkeit gehört - werde ich mich da mit ästhetischen Ausdrücken zur

Erneuerung der Buntglasfenster äußern? Warum nicht auch die Walt Disney Company

mit ein paar Entwürfen betrauen! Handwerkliches Geschick und ein Sinn

für visuelle Effekte sind dort gewisslich vorhanden, und spiritueller

Bezug wurde von den andern auch nicht verlangt. Selbst mit dem Geschmack nimmt mans offenbar nicht so genau.

Nachtrag: Auch dies ein Beitrag zum leidigen Thema: Was kann man denn heute noch malen?

Klimt /Manovich, Der Kuss

Klimt /Manovich, Der Kuss

aus derStandard.at, 17. 1. 2024 zu Geschmackssachen

Mit Profanitäten will sich Lev Manovich erst gar nicht aufhalten. "Ob künstliche Intelligenz uns alle arbeitslos macht, die Probleme mit der Urheberschaft, die Demokratisierung von Kunst – ja, das sind alles wichtige Themen, aber das können meine Master-Studierenden ergründen", erklärt der Künstler am Montagabend dem verdutzten Online-Publikum. Als Hauptredner am ersten Tag ist er aus Südkorea für die Konferenz "Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter" des Wiener Belvedere zugeschaltet. Anstatt zu theoretisieren, wolle er lieber einen Einblick in seine Arbeitsweise und seinen Umgang mit KI-Werkzeugen geben.

Doch Manovich wäre nicht Manovich, wären seine Ausführungen nicht gespickt mit kunst- und kulturtheoretischen Überlegungen. Als Pionier digitaler Kunst und Kultur hat er den öffentlichen, aber auch wissenschaftlichen Diskurs über Neue Medien seit vier Jahrzehnten mitgeprägt. Dass die rasanten Entwicklungen bei KI-Werkzeugen auch ihn nicht kalt lassen, äußert sich in einem bemerkenswerten Detail: "Seit 32 Jahren ist es das erste Mal, dass ich einzelne Bilder erstelle." Dutzende dieser mithilfe von KI erstellten Kunstwerke werden gerade in Südkorea und Portugal ausgestellt, sind aber auch auf seiner Webseite zu finden.

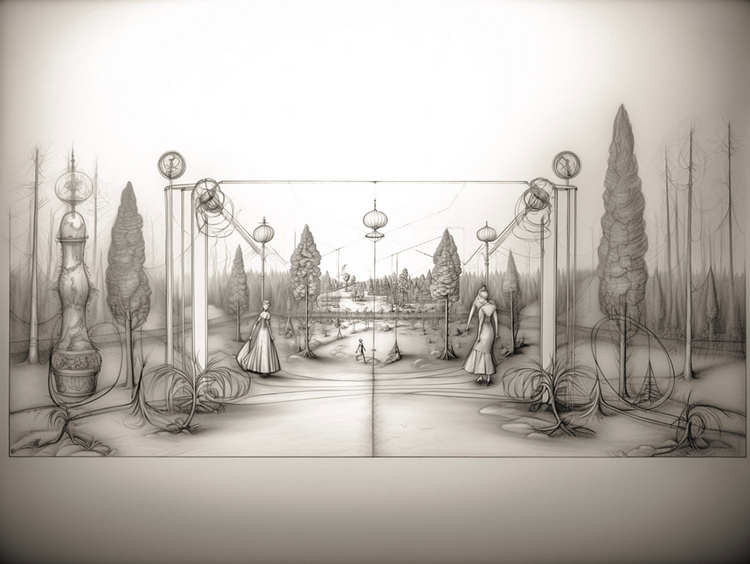

Bei den erzeugten Bildern experimentiert er mit verschiedenen Stilen. Die Bilderreihe In the Garden ist an Renaissance-artige Stift- und Tuschezeichnungen angelehnt, die mit klassizistischen Merkmalen und modern-fiktionalen Elementen spielen. In den Bildserien Capriccio und Veduta Ideata knüpfen die opulent bunten wie fantastischen Bilder an Pieter Bruegel und Hieronymus Bosch an, werden von Manovich aber mit Elementen aus anderen Kunstepochen wie dem Futurismus im 20. Jahrhundert kombiniert. Auch sowjetisch inspirierte Bildsprache und die Ästhetik des dortigen Sozial- und Wohnbaus sind in die Werke eingeflossen.

Die Nutzung von KI-getriebenen Bildgeneratoren klingt aufwendig. Hunderttausende Bilder lässt Manovich eigenen Angaben zufolge über Wochen und Monate durch die Software erzeugen. Dann sucht er sich die vielversprechendsten Ergebnisse aus und bearbeitet sie mit Fotoprogrammen wie Photoshop weiter, um zum gewünschten Bild zu gelangen. Als Plattform verwendet er den Generator Midjourney, da man diesem bis zu sechs verschiedene Bilder als Inspirationsquelle mitgeben könne – nicht selten greift er dabei auch auf eigene Kunstwerke als Ausgangs- und Anhaltspunkt für die künstliche Intelligenz zurück, die diese in einer computergenerierten Montage weiterverarbeitet.

Eine Kollaboration sei das allerdings nicht. Wie könne man auch mit jemandem zusammenarbeiten, der viel intelligenter und wissender sei als man selbst, sagt Manovich. Vielmehr sei es ein "ständiger Kampf gegen die geistigen Limitationen, die mit diesem neuen Medium einhergehen."

Das mag paradox klingen. Denn sollte ein KI-Modell, das aus einem Schatz von Hunderten Milliarden Bilder schöpfen kann, nicht unbegrenzte Möglichkeiten bieten? Laut Manovich ist das Gegenteil der Fall: "Je mächtiger KI wird, desto besser ist sie, Gemeinplätze zu reproduzieren, auf die sich alle einigen können. Ausgefallene, mehrdeutige Bilder zu erzeugen, die subtil und überraschend zugleich sind, wird hingegen immer schwieriger."

Über die Ästhetik generischer KI-Modelle hat Manovich auch früher schon referiert, etwa in einem Beitrag für die Kunstmesse Art Basel. In diesem vergleicht er die Herangehensweise von KI mit zwei kunsthistorischen Begriffen: Klassizismus und Kitsch. Wie im Klassizismus würden KI-Modelle dazu neigen, idealisierte und makellose Bilder zu reproduzieren, etwa wenn man Begriffe wie "Himmel" eingebe. Anstatt eines fahlblauen Himmels mit wenigen leichten Wolken bekomme man ein visuelles Drama mit großen expressiven Wolken im Zentrum der Komposition geliefert, mit leuchtenden, kräftigen Farben.

Dabei laufe das KI-Modell – zumindest in seiner Grundeinstellung – ständig Gefahr, Kitsch zu produzieren, also ein emotional aufgeladenes, sofort erkennbares Subjekt, das nur Stereotype darstelle und Originalität vermissen lasse. Mittels KI-Modell etwas zu erzeugen, das nicht kitschig aussehe, sei zwar möglich, benötige aber viel Zeit und Expertise in Bereichen wie Illustration und Fotografie.

Mit dieser Einschätzung liefert Manovich wohl auch einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler im Umgang mit künstlicher Intelligenz künftig spielen könnten. Und inwiefern aus generisch erzeugten Werken noch Kunstwerke entstehen können.

Neben den Kunstschaffenden suchen aber auch jene nach ihrer künftigen Berechtigung und Bestimmung, die Kunstwerke sammeln, kuratieren und dieses kulturelle Erbe der Bevölkerung zugänglich machen: die Museen.

Wie künstliche Intelligenz und andere technische Möglichkeiten genutzt werden können, um in der digitalen Ära relevant zu bleiben und Menschen weiterhin für bestehende Kunstschätze begeistern zu können, ist folglich auch Thema auf der aktuellen Konferenz des Belvedere Wien, die am Freitag mit einer Podiumsdiskussion im Belvedere 21 ihren Abschluss findet. Diskutieren werden unter anderem Kimmo Levä von der Finnish National Gallery in Helsinki, Nina Röhrs von Roehrs & Boetsch in Zürich, Gerfried Stocker von der Ars Electronica Linz und Sophia Widmann von Museum Booster in Wien.

Am offensichtlichsten ist das Potenzial hinter den Kulissen, etwa bei der digitalen Archivierung und Analyse von Kunstwerken, aber auch entsprechender dazugehöriger Quellen. Für mehr Aufsehen sorgen jedoch Projekte wie die Rekolorierung der Fakultätsbilder von Gustav Klimt. Diese ursprünglich für die Universität Wien gedachten Deckengemälde wurden nach Protesten niemals angebracht und fielen im Zweiten Weltkrieg einem Brand zum Opfer.

2021 erhielten die übrig gebliebenen Schwarz-Weiß-Fotografien mithilfe künstlicher Intelligenz schließlich ihre Farbenpracht zurück. Dabei griffen die Fachleute des Belvedere neben der eigenen Expertise auf Bild- und Textquellen zu den umstrittenen Kunstwerken zurück, Google lieferte die Technik.

Für Manovich lauert im rasanten technischen Fortschritt bei allem Potenzial auch eine mögliche Gefahr für Museen. Wenn die Produktion von Werken mithilfe von Technologie trivial werde, könne die Wertschätzung für historische Kunstwerke verloren gehen. Besonders deutlich sei das in der Fotografie, wo Handys mit der eingesetzten Software in Sekunden Ergebnisse erzielen, für die man früher viel Zeit, Wissen und Geld investieren musste. Selbst auf die großen Maler ließe sich das übertragen: "Warum soll ich Rembrandt bewundern, wenn ich so was selber erzeugen kann?"

Das sei eine pessimistische Sicht, die nicht Realität werden müsse, gibt Manovich zu. Der einfache Zugang zu Kunst und Kunstfertigkeiten wecke das Interesse vieler, sich eingehend mit Materien wie der Fotografie zu beschäftigen. Und auch für die Museen sieht der Künstler alles andere als schwarz, in der Geschichte hätten sie sich stets neu erfunden: "Museen sind heute wichtiger denn je. Es sind physische Räume, frei von Werbung und Algorithmen, die auf dem Wissen und der Einordnung durch Fachleute aufbauen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in ein Museum zu gehen."

Nota. - Kitsch ist kein Stil, sondern eine Absicht - was an sich schon jenseits von Ge-schmacksurteilen liegt: die Absicht, den Betrschter in eine Stimmung zu versetzen, wo er mit sich ganz eins ist und sich gefällt. In dieser Stimmung lässt er sich leicht zu diesem und jenem bewegen, aber im Vordergrund steht sie selber und mag sich genügen.

Eine eigene Absicht hat KI nun aber mal nicht. Warum tut sie also, als ob? Wenn sie ihre Vorlagen aus dm Internet bezieht, wird sie wohl oder übel den dort herrschenden Durch-schnittsgeschmack als Vorbild finden. Ist der denn an und für sich kitschig - weil der Durch-schnittsmensch sich eben gern selbst gefällt?

Die erdrückende Menge der Bilder, die im Internet und nicht in Museen erscheinen, werden dort nicht in ästhetischer, sondern in gewerbliche Absicht gepostet - in erwerblicher, genau-er gesagt, sie sollen den Beschauer "ansprechen". Und was spricht ihn direkter an, als wenn man ihm den Bauch tätschelt? Hr. Manovich mag der KI vorgeben, was er will - ihr Eigen-beitrag wird immer kitschlastig sein. Wenn er aber deren Auswahl auf Klassizistisches ein-grenzt, wird sich kaum vermeiden lassen, dass Raffaelitisches überwiegt; und das ist fast noch schlimmer.

JE

Das Warten hat sich gelohnt, diverse Bilder wurden in der Zwischenzeit restauriert. Im Erdgeschoss der Sempergalerie hat Kuratorin Konstanze Krüger nun mit neunzig Gemälden eine bezaubernde Ausstellung zusammengestellt, die zwar um ein einziges Genre kreist, durch die Untergattungen aber in viele Richtungen weist. Vor allem hält sie die Zeit für einen Moment fest, lässt den Sturm da draußen vorübergehend vergessen.

Was schlicht mit einer Madonna mit Kind und zwei Heiligen von Lorenzo di Credi Anfang des 16. Jahrhunderts begann, zu deren Füßen ein kleiner Strauß in einer Vase steht, so dass es für die Kirchenbesucher wie ein realer Altarschmuck aussah, führte im 17. Jahrhundert zu opulenten Arrangements, überladenen Bouquets. Auch wenn das Stillleben an die Vergänglichkeit und Gottesfürchtigkeit gemahnt, in Bescheidenheit übten sich dessen Maler nicht.

Die Wurzeln des Genres: im Ungewissen Woher das Konzept des Genres stammt, ist ungewiss. Anregungen lieferte vermutlich die Antike, in der Blumengirlanden zum Architekturschmuck gehörten und steinerne Granatäpfel als dauerhafte Opfergaben für die Götter dienten. Die Ausstellung macht auch deshalb Spaß, weil sie eben nicht nur Gemälde vorführt, sondern ergänzend konkrete Objekte aus den diversen Abteilungen der Staatlichen Kunstsammlungen zeigt. Die ausgestellten venezianischen Gläser, silbernen Buckelpokale, mechanischen Uhren und seltenen Muscheln lassen sich auf den Bildern wiederfinden. Clou ist ein marmorner Totenschädel, den sich Papst Chigi als Memento Mori für seinen Schreibtisch von Bernini anfertigen ließ.

Ursprung für das Blumenstillleben könnte der Auftrag eines anderen Kirchenmannes gewesen sein. Kardinal Federigo Borromeo bestellte 1607/08 bei Jan Breughel dem Älteren als Andachtsbild eine Muttergottes mit Blumenkranz rundherum. Breughel malte hingebungsvoll die Blüten, einen zum Greifen nahen Hortus conclusus. Sein Landsmann Hendrick van Balen platzierte darin Mutter und Kind.

„Memento mori. Ein Totenkopf neben einem Blumenstrauß“ von Jan Davidsz. de Heem (um 1655/60).

Das Motiv wurde zum Hit. Selbst sein Sohn Jan Breughel der Jüngere setzte das Erfolgsmodell noch ein Vierteljahrhundert später mit Frans Francken fort. Inzwischen hatte sich eingespielt, dass in dem aus unzähligen Blüten und Früchten bestehenden Kranz, den bei genauerem Hinschauen diverse Insekten heimsuchen, oben links eine weiß-rot gefiederte Tulpe prangt, unten links eine weiße Anemone steckt und rechts in der Mitte eine rosafarbene Rose den Akzent setzt.

Im 17. Jahrhundert erlebte das Stillleben einen Boom. Das zu Wohlstand gekommene Bürgertum dekorierte seine neuen Häuser großzügig mit Malerei, um es dem Adel gleichzutun. Rund zwanzig Werke schmückten im Goldenen Zeitalter durchschnittlich einen Haushalt, in den prosperierenden Städten gab es ebenso viele Maler wie Bäcker.

Zur Ausstellung

Kein Wunder, dass irgendwann erlegtes Wild als Motiv in Mode kam, denn die Jagd war bis dahin ebenfalls ein Privileg des Adels, das sich nun auch potente Kaufleute gönnen durften. Auch hier begann das Stillleben behutsam - jedes Objekt ist als Kostbarkeit auf einem einfachen Tisch platziert - und landet bei optischer Völlerei mit sich biegenden Tafeln.

Der Betrachter kann sich kaum entscheiden zwischen den eher schlichten Banketjes der Frühzeit, den Frühstücken und Zwischenmahlzeiten meist bestehend aus einer Pastete, einem Glas Wein, ein Stück Brot und Butter, und den überbordenden Darreichungen eines Frans Snyders.

Der Sohn eines Antwerpener Wirtshausbetreibers führte die Gattung des Prunkstilllebens ein. Anschauungsmaterial lieferte ihm die väterliche Vorratskammer, weshalb es auch diesen Oberbegriff gibt. Zu einem Höhepunkt der Ausstellung gehört das von ihm um 1640 gemalte „Stillleben mit der Dame, die einen Papagei auf der Hand hält“.

Mit porzellanener Haut und prachtvollem Kleid steht die junge Frau am rechten Bildrand und schaut direkt den Betrachter an, als wollte sie sagen „All das gehört zu meiner Aussteuer“: Kirschen, Erdbeeren, Feigen, Birnen, Aprikosen in Schüsseln und Schalen aus China, ein Korb mit Trauben, eine Kupferwanne voller Artischocken und Melonen.

Die Signale sind eindeutig. Der Papagei und das Geschirr aus China verraten, dass der familiäre Reichtum aus dem Überseehandel stammt, aus kolonialen Verbindungen. Die Feigen, Artischocken, Melonen sind aus dem Mittelmeerraum importiert und zeugen ebenfalls vom Wohlstand. Die darin eingeflochtenen Hinweise verstanden damalige Betrachter leicht zu entschlüsseln. Für den heutigen Ausstellungsbesucher liegt ein Glossar zum Nachschlagen aus und klärt darüber auf, dass die Quitte für die Liebe steht, der Granatapfel für die Fruchtbarkeit, die Kirsche für das Blut Jesu. Die christliche Lesart dürfte bei Snyders allerdings nachrangig gewesen sein.

Joseph de Bray versuchte beides zu vereinbaren. Sein „Stillleben mit dem Lobgedicht auf den Pökelhering“ von 1656 preist den Fisch als bescheidene Speise, zugleich Ursprung des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Niederlanden. Das in eine Steintafel gravierte Gedicht seines Onkels nennt die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs. Allerdings stehen auch hier mit dem schlichten Roggenbrot, der Butter, den Zwiebeln und dem Bier chinesisches Geschirr und venezianisches Glas auf dem Tisch, ein Arme-Leute-Gericht de luxe. Eine leicht salzige Note steigt dem Betrachter in die Nase.

Adriaen van Utrecht - Großes Stillleben mit Hund und Katze; hier mit Hund und Katze.

aus Philosophierungen

aus Philosophierungen

Nota. Das

obige Foto gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie

der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht

wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog. JE

Wann ist das Gehirn erwachsen?

Wenn

wir 18 werden, gelten wir offiziell als volljährig. Das Gehirn hinkt

jedoch ein wenig hinterher: Erst mit Mitte bis Ende 20 ist seine

Entwicklung abgeschlossen.

Zum Gehirn gehören grob gesagt zwei Strukturen: die graue und die weiße Substanz. Die graue Substanz besteht aus den Nervenzellen und die weiße Substanz aus deren Ausläufern – den Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die für die Kommunikation zuständig sind. Aus der Forschung mit Magnetresonanztomografie weiß man, dass die graue Substanz bis zum Alter von etwa 25 Jahren und die weiße Substanz bis zum Alter von 30 Jahren wächst.

Zunächst nimmt die graue Substanz bis zum sechsten Lebensjahr deutlich an Volumen zu. Das ermöglicht es uns, uns gut an die Umgebung anzupassen, in der wir aufwachsen. Die Zunahme beginnt oft in Hirnregionen, die sensorische Informationen verarbeiten.

Ab dem sechsten Lebensjahr stagniert dieses Wachstum, und ab der Pubertät nimmt das Volumen der grauen Substanz sogar etwas ab. Das klingt merkwürdig, ist aber logisch: Schließlich kostet es Energie, die Nervenzellen zu versorgen. Das Gehirn behält nur die Zellen, die viel benutzt werden und die bereits viele Verbindungen hergestellt haben. Auf diese Weise wird das Gehirn immer leistungsfähiger.

Nicht alle Hirnregionen entwickeln sich gleich schnell. So gibt es zum Beispiel so genannte sensible oder kritische Perioden, in denen Kinder auf bestimmte Reize besonders empfind-lich reagieren – das erleichtert es, neue Dinge zu lernen. Vor allem schwierige Sprachen lernt man am besten bis zum zehnten Lebensjahr, und für das Unterscheiden von Sprach-lauten beschränkt sich die sensible Phase sogar auf das erste Lebensjahr.

In der Pubertät und bis zum Alter von etwa 25 Jahren entwickelt sich unter anderem der frontale Kortex weiter. Dieser Teil der Großhirnrinde liegt direkt hinter der Stirn und spielt eine Rolle beim Planen, Denken und Verarbeiten komplexer Informationen, beim Über-wachen der Folgen des eigenen Verhaltens und vielem mehr. In der Pubertät kann es zu einer Art Ungleichgewicht im Gehirn kommen, weil sich ein Bereich schneller entwickelt als ein anderer. So wächst der frontale Kortex recht langsam, Amygdala, Striatum und Nucleus accumbens dagegen schneller – ein tiefer im Gehirn gelegener Bereich, der unter anderem für Emotionen, Motivation und Belohnungsempfinden zuständig ist. Das führt dazu, dass wir in dieser Lebensphase besonders emotional und besonders sensibel auf Belohnungen reagieren und mehr Risiken eingehen.

Zwischen dem 18. und dem 25. Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn höchstwahrschein-lich in sozialer Hinsicht weiter, wie schon zuvor in der Adoleszenz. Wir wissen jedoch noch nicht, ob es dafür im jungen Erwachsenenalter eine besonders sensible oder kritische Ent-wicklungsphase gibt. Möglicherweise gelingt es uns in dieser Phase immer besser, uns an unterschiedliche soziale Situationen anzupassen: als Freundin, als Partner, als Mitarbeiter und Teammitglied, manchmal auch als Vater oder Mutter. Darüber hinaus lernen wir offenbar besser zu unterscheiden zwischen dem, was wir selbst wollen oder denken, und dem, was unsere Umwelt von uns erwartet. Wir nehmen mehr Rücksicht auf andere und wissen unser eigenes Verhalten besser zu kontrollieren.

© Eos Wetenschap

Von »Spektrum der Wissenschaft« übersetzte und bearbeitete Fassung des Artikels »Wanneer is je brein volgroeid?« aus dem belgischen Wissenschaftsmagazin »Eos Psyche&Brein«.

aus ntv, 15. 9. 2025 zu öffentliche Angelegenheiten Au...