Klimt /Manovich, Der Kuss

Klimt /Manovich, Der Kuss

aus derStandard.at, 17. 1. 2024 zu

Mit Profanitäten will sich Lev Manovich erst gar nicht aufhalten. "Ob künstliche Intelligenz uns alle arbeitslos macht, die Probleme mit der Urheberschaft, die Demokratisierung von Kunst – ja, das sind alles wichtige Themen, aber das können meine Master-Studierenden ergründen", erklärt der Künstler am Montagabend dem verdutzten Online-Publikum. Als Hauptredner am ersten Tag ist er aus Südkorea für die Konferenz "Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter" des Wiener Belvedere zugeschaltet. Anstatt zu theoretisieren, wolle er lieber einen Einblick in seine Arbeitsweise und seinen Umgang mit KI-Werkzeugen geben.

Doch Manovich wäre nicht Manovich, wären seine Ausführungen nicht gespickt mit kunst- und kulturtheoretischen Überlegungen. Als Pionier digitaler Kunst und Kultur hat er den öffentlichen, aber auch wissenschaftlichen Diskurs über Neue Medien seit vier Jahrzehnten mitgeprägt. Dass die rasanten Entwicklungen bei KI-Werkzeugen auch ihn nicht kalt lassen, äußert sich in einem bemerkenswerten Detail: "Seit 32 Jahren ist es das erste Mal, dass ich einzelne Bilder erstelle." Dutzende dieser mithilfe von KI erstellten Kunstwerke werden gerade in Südkorea und Portugal ausgestellt, sind aber auch auf seiner Webseite zu finden.

Spiel mit Kunstepochen

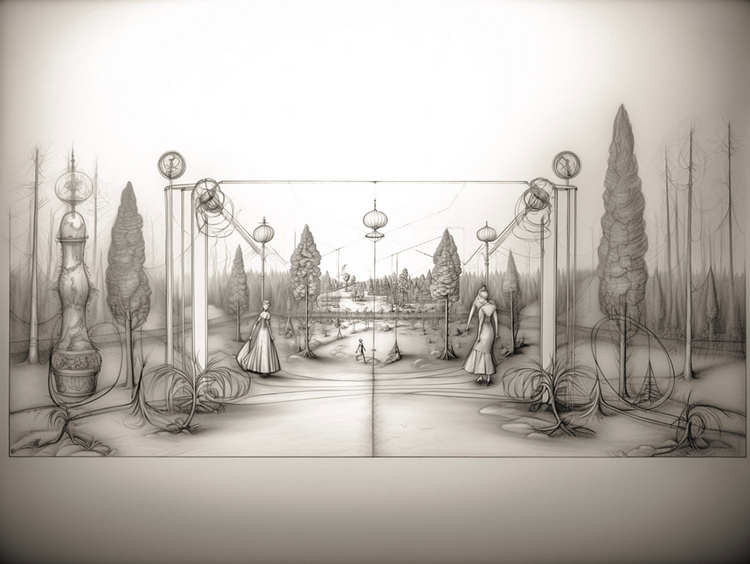

Bei den erzeugten Bildern experimentiert er mit verschiedenen Stilen. Die Bilderreihe In the Garden ist an Renaissance-artige Stift- und Tuschezeichnungen angelehnt, die mit klassizistischen Merkmalen und modern-fiktionalen Elementen spielen. In den Bildserien Capriccio und Veduta Ideata knüpfen die opulent bunten wie fantastischen Bilder an Pieter Bruegel und Hieronymus Bosch an, werden von Manovich aber mit Elementen aus anderen Kunstepochen wie dem Futurismus im 20. Jahrhundert kombiniert. Auch sowjetisch inspirierte Bildsprache und die Ästhetik des dortigen Sozial- und Wohnbaus sind in die Werke eingeflossen.

Die Nutzung von KI-getriebenen Bildgeneratoren klingt aufwendig. Hunderttausende Bilder lässt Manovich eigenen Angaben zufolge über Wochen und Monate durch die Software erzeugen. Dann sucht er sich die vielversprechendsten Ergebnisse aus und bearbeitet sie mit Fotoprogrammen wie Photoshop weiter, um zum gewünschten Bild zu gelangen. Als Plattform verwendet er den Generator Midjourney, da man diesem bis zu sechs verschiedene Bilder als Inspirationsquelle mitgeben könne – nicht selten greift er dabei auch auf eigene Kunstwerke als Ausgangs- und Anhaltspunkt für die künstliche Intelligenz zurück, die diese in einer computergenerierten Montage weiterverarbeitet.

Kampf statt Kollaboration

Eine Kollaboration sei das allerdings nicht. Wie könne man auch mit jemandem zusammenarbeiten, der viel intelligenter und wissender sei als man selbst, sagt Manovich. Vielmehr sei es ein "ständiger Kampf gegen die geistigen Limitationen, die mit diesem neuen Medium einhergehen."

Das mag paradox klingen. Denn sollte ein KI-Modell, das aus einem Schatz von Hunderten Milliarden Bilder schöpfen kann, nicht unbegrenzte Möglichkeiten bieten? Laut Manovich ist das Gegenteil der Fall: "Je mächtiger KI wird, desto besser ist sie, Gemeinplätze zu reproduzieren, auf die sich alle einigen können. Ausgefallene, mehrdeutige Bilder zu erzeugen, die subtil und überraschend zugleich sind, wird hingegen immer schwieriger."

Über die Ästhetik generischer KI-Modelle hat Manovich auch früher schon referiert, etwa in einem Beitrag für die Kunstmesse Art Basel. In diesem vergleicht er die Herangehensweise von KI mit zwei kunsthistorischen Begriffen: Klassizismus und Kitsch. Wie im Klassizismus würden KI-Modelle dazu neigen, idealisierte und makellose Bilder zu reproduzieren, etwa wenn man Begriffe wie "Himmel" eingebe. Anstatt eines fahlblauen Himmels mit wenigen leichten Wolken bekomme man ein visuelles Drama mit großen expressiven Wolken im Zentrum der Komposition geliefert, mit leuchtenden, kräftigen Farben.

Kitsch statt Kunst

Dabei laufe das KI-Modell – zumindest in seiner Grundeinstellung – ständig Gefahr, Kitsch zu produzieren, also ein emotional aufgeladenes, sofort erkennbares Subjekt, das nur Stereotype darstelle und Originalität vermissen lasse. Mittels KI-Modell etwas zu erzeugen, das nicht kitschig aussehe, sei zwar möglich, benötige aber viel Zeit und Expertise in Bereichen wie Illustration und Fotografie.

Mit dieser Einschätzung liefert Manovich wohl auch einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler im Umgang mit künstlicher Intelligenz künftig spielen könnten. Und inwiefern aus generisch erzeugten Werken noch Kunstwerke entstehen können.

Neben den Kunstschaffenden suchen aber auch jene nach ihrer künftigen Berechtigung und Bestimmung, die Kunstwerke sammeln, kuratieren und dieses kulturelle Erbe der Bevölkerung zugänglich machen: die Museen.

Konferenz in Wien

Wie künstliche Intelligenz und andere technische Möglichkeiten genutzt werden können, um in der digitalen Ära relevant zu bleiben und Menschen weiterhin für bestehende Kunstschätze begeistern zu können, ist folglich auch Thema auf der aktuellen Konferenz des Belvedere Wien, die am Freitag mit einer Podiumsdiskussion im Belvedere 21 ihren Abschluss findet. Diskutieren werden unter anderem Kimmo Levä von der Finnish National Gallery in Helsinki, Nina Röhrs von Roehrs & Boetsch in Zürich, Gerfried Stocker von der Ars Electronica Linz und Sophia Widmann von Museum Booster in Wien.

Am offensichtlichsten ist das Potenzial hinter den Kulissen, etwa bei der digitalen Archivierung und Analyse von Kunstwerken, aber auch entsprechender dazugehöriger Quellen. Für mehr Aufsehen sorgen jedoch Projekte wie die Rekolorierung der Fakultätsbilder von Gustav Klimt. Diese ursprünglich für die Universität Wien gedachten Deckengemälde wurden nach Protesten niemals angebracht und fielen im Zweiten Weltkrieg einem Brand zum Opfer.

2021 erhielten die übrig gebliebenen Schwarz-Weiß-Fotografien mithilfe künstlicher Intelligenz schließlich ihre Farbenpracht zurück. Dabei griffen die Fachleute des Belvedere neben der eigenen Expertise auf Bild- und Textquellen zu den umstrittenen Kunstwerken zurück, Google lieferte die Technik.

Das Dilemma der Museen

Für Manovich lauert im rasanten technischen Fortschritt bei allem Potenzial auch eine mögliche Gefahr für Museen. Wenn die Produktion von Werken mithilfe von Technologie trivial werde, könne die Wertschätzung für historische Kunstwerke verloren gehen. Besonders deutlich sei das in der Fotografie, wo Handys mit der eingesetzten Software in Sekunden Ergebnisse erzielen, für die man früher viel Zeit, Wissen und Geld investieren musste. Selbst auf die großen Maler ließe sich das übertragen: "Warum soll ich Rembrandt bewundern, wenn ich so was selber erzeugen kann?"

Das sei eine pessimistische Sicht, die nicht Realität werden müsse, gibt Manovich zu. Der einfache Zugang zu Kunst und Kunstfertigkeiten wecke das Interesse vieler, sich eingehend mit Materien wie der Fotografie zu beschäftigen. Und auch für die Museen sieht der Künstler alles andere als schwarz, in der Geschichte hätten sie sich stets neu erfunden: "Museen sind heute wichtiger denn je. Es sind physische Räume, frei von Werbung und Algorithmen, die auf dem Wissen und der Einordnung durch Fachleute aufbauen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in ein Museum zu gehen."

- Kitsch, Kunst und Unterhaltung.

Nota. - Kitsch ist kein Stil, sondern eine Absicht - was an sich schon jenseits von Ge-schmacksurteilen liegt: die Absicht, den Betrschter in eine Stimmung zu versetzen, wo er mit sich ganz eins ist und sich gefällt. In dieser Stimmung lässt er sich leicht zu diesem und jenem bewegen, aber im Vordergrund steht sie selber und mag sich genügen.

Eine eigene Absicht hat KI nun aber mal nicht. Warum tut sie also, als ob? Wenn sie ihre Vorlagen aus dm Internet bezieht, wird sie wohl oder übel den dort herrschenden Durch-schnittsgeschmack als Vorbild finden. Ist der denn an und für sich kitschig - weil der Durch-schnittsmensch sich eben gern selbst gefällt?

Die erdrückende Menge der Bilder, die im Internet und nicht in Museen erscheinen, werden dort nicht in ästhetischer, sondern in gewerbliche Absicht gepostet - in erwerblicher, genau-er gesagt, sie sollen den Beschauer "ansprechen". Und was spricht ihn direkter an, als wenn man ihm den Bauch tätschelt? Hr. Manovich mag der KI vorgeben, was er will - ihr Eigen-beitrag wird immer kitschlastig sein. Wenn er aber deren Auswahl auf Klassizistisches ein-grenzt, wird sich kaum vermeiden lassen, dass Raffaelitisches überwiegt; und das ist fast noch schlimmer.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen