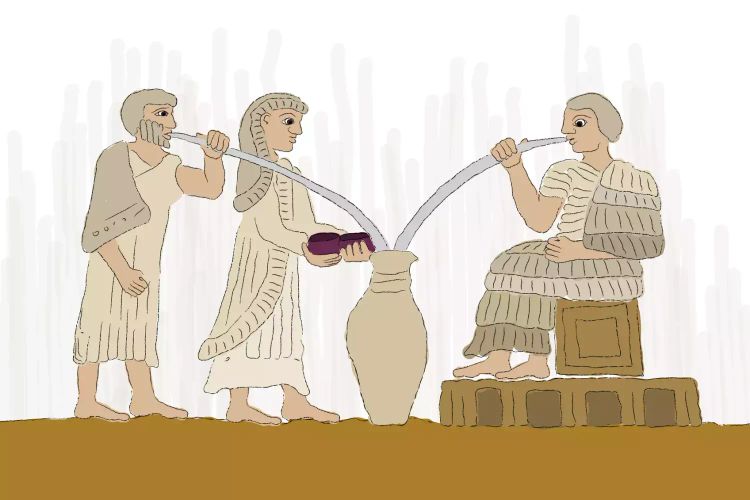

aus derStandard.at, 18.7.2025 Modell von Bierbrauern (links), Bäckern und Fleischhauern, das vor rund 5000 Jahren im alten Ägypten angefertigt wurde. zu öffentliche Angelegenheiten

Menschen tun es seit Menschengedenken – und noch länger: sich mit alkoholischen Getränken berauschen. Dass der Ursprung des Alkoholkonsums evolutionär noch weiter zurückgeht, legen zahlreiche Tierarten nahe, die sich ebenfalls an Vergorenem laben und auf diese Weise Rauschzustände hervorrufen.

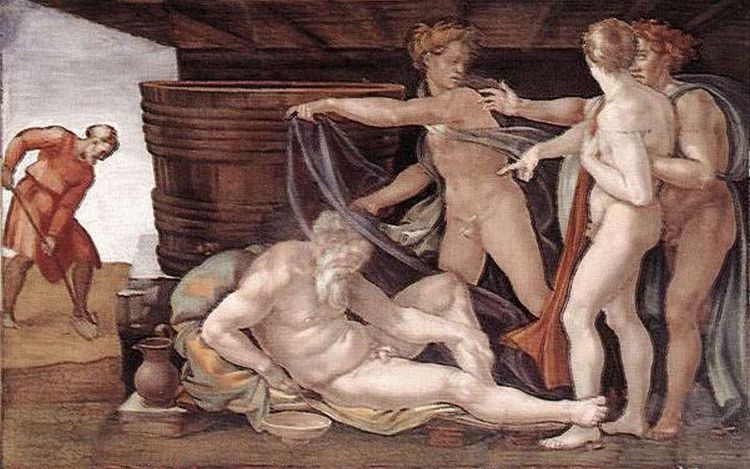

Eine besondere Rolle scheint Alkohol aber ab den ersten Hochkulturen zu spielen. Historische Aufzeichnungen vom alten Mesopotamien und Ägypten über das antike Griechenland und China bis hin zu den Maya- und Inka-Reichen weisen dem Bier und anderen fermentierten Getränken wichtige religiöse, wirtschaftliche und politische Bedeutungen zu. Bier wurde den Göttern als Opfergabe dargebracht, um Wohlstand zu sichern. Außerdem diente es als Bezahlung für Arbeiter bei großen Bauprojekten.

Schließlich wurde es von den herrschenden Eliten bei Festen und Feierlichkeiten ausgeschenkt, um den sozialen Zusammenhalt zu fördern und hierarchische Strukturen zu festigen. Im berühmten sumerischen Gilgamesch-Epos erhält der animalische Enkidu Bier, um ein zivilisierter Mensch zu werden.

Der kanadisch-amerikanische Sinologe, Philosoph und Religionswissenschafter Edward Slingerland (University of British Columbia in Vancouver) hat darüber vor vier Jahren ein ganzes populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht, das die sogenannte Drunk Hypothesis oder "Trunkenheitshypothese" belegen soll. In seinem Bestseller Drunk: How we sipped, danced and stumbled our way to civilization, der freilich noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, argumentiert Slingerland, dass unser Verlangen nach dem Rausch kein Fehler der Evolution ist.

Vielmehr habe der Alkoholkonsum aus historischer Perspektive kulturelle Vorteile mit sich gebracht haben, die schädliche gesundheitliche und soziale Folgen aufgewogen hätten. Oder anders formuliert: Menschen seien nicht nur dazu geschaffen, sich zu berauschen – sich zu berauschen habe den Menschen geholfen, Zivilisationen aufzubauen.

"Die Drunk Hypothesis ist wirklich faszinierend, wurde aber bisher noch nicht quantitativ kulturübergreifend überprüft", sagt der Anthropologe Václav Hrnčíř (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig). "Das liegt daran, dass archäologische Funde im Zusammenhang mit Alkohol sehr spärlich sind und schriftliche Quellen nur aus bereits komplexen und hierarchischen Gesellschaften stammen."

Um diese Lücke zu schließen, hat er eine empirische kulturübergreifende Studie initiiert und mit einem kleinen Team durchgeführt. Sie sammelten dafür Daten zum Konsum traditioneller fermentierter Getränke aus einer globalen Stichprobe von 186 ethnografisch dokumentierten Gesellschaften mit unterschiedlich hohen Graden an politischer Komplexität. Zusätzliche Variablen erhielten die Forschenden aus der globalen Datenbank für Orte, Sprachen, Kulturen und Umwelt (D-PLACE), die in der Abteilung für Sprach- und Kulturevolution kuratiert wird.

"Um den Zusammenhang zwischen Alkohol und kultureller Komplexität zu verstehen, haben wir statistische Modelle verwendet, die verschiedene mögliche Erklärungen für die Geschehnisse berücksichtigen", erklärt sagt Ko-Autorin Angela Chira in einer Presseaussendung der Max-Planck-Gesellschaft: "Diese kausalen Methoden halfen uns im Wesentlichen dabei, die Rolle des Alkohols von anderen Schlüsselfaktoren zu trennen, die politische Strukturen beeinflussen könnten, wie beispielsweise die Ausprägung der Landwirtschaft und die Nutzung von Umweltressourcen."

In ihrer Analyse, die am Montag im Fachblatt Humanities & Social Sciences Communications erschien, fanden die Forschenden einen positiven Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit fermentierter Getränke und einem höheren Maß an politischer Komplexität. Allerdings war der Effekt nach Berücksichtigung möglicher Einflussfaktoren, insbesondere der Landwirtschaft, nur gering.

Die kulturübergreifenden Daten zeigten ein Muster, dem zufolge Alkohol möglicherweise mit politischer Komplexität verknüpft ist, wie das auch in der Drunk Hypothesis beschrieben wird. Beispielsweise könnten politische Eliten Alkohol als Mittel eingesetzt haben, um Arbeitskräfte zu mobilisieren, Allianzen zu schmieden sowie Macht und Autorität zu erlangen und zu festigen. "Andererseits deutet das relativ schwache Signal darauf hin, dass Alkoholkonsum wahrscheinlich nicht der Hauptgrund für die Entstehung komplexer Gesellschaften war", resümiert Hrnčíř. ...(red, tasch)

Originaluntersucng: Humanities & Social Sciences Communications: "Did alcohol facilitate the evolution of complex societies?"

Nota. - Die eigentlich interessante Frage ist, ob festliche und kultische Versamm-lungen eine erhebliche Rolle beim Übergang vom Nomadenleben zur Sesshaftgkeit gespielt haben - bei denen allerdings Alkohol kunsumiert wurde - in leichter Kon-zentration, denn an scharfe Sachen waren sie ja nicht gewöhnt; man muss nur genü-gend davon trinken. Die Untersuchungen in Göbekli Tepe weisen deutlich darauf hin.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen