aus derStandard.at, 1. 10. 2025 Die teilweise überlebensgroßen Felsenbilder – hier ein Kamel – waren vor

12.000 Jahren oft weithin sichtbar. Vielleicht dienten sie als Hinweise

auf Wasserstellen.

zu öffentliche Angelegenheiten

Neue Vermutungen zu den riesigen, 12.000 Jahre alten Felsbildern in der Arabischen Wüste

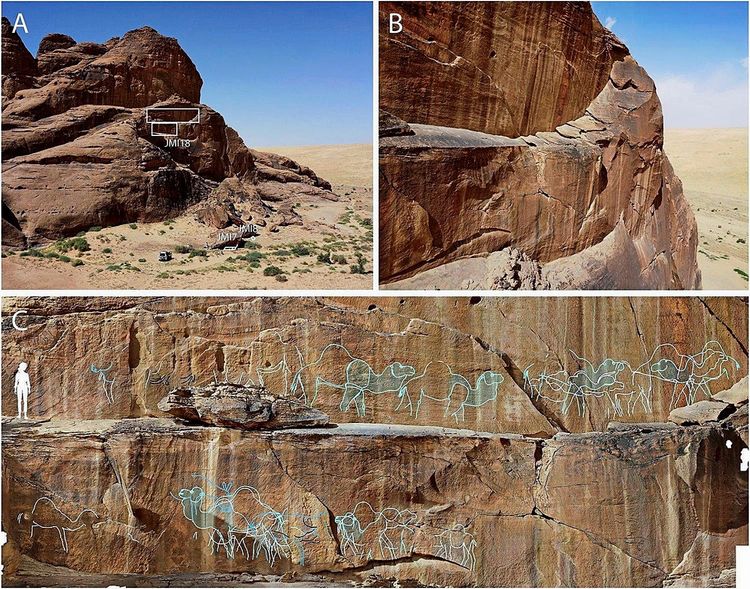

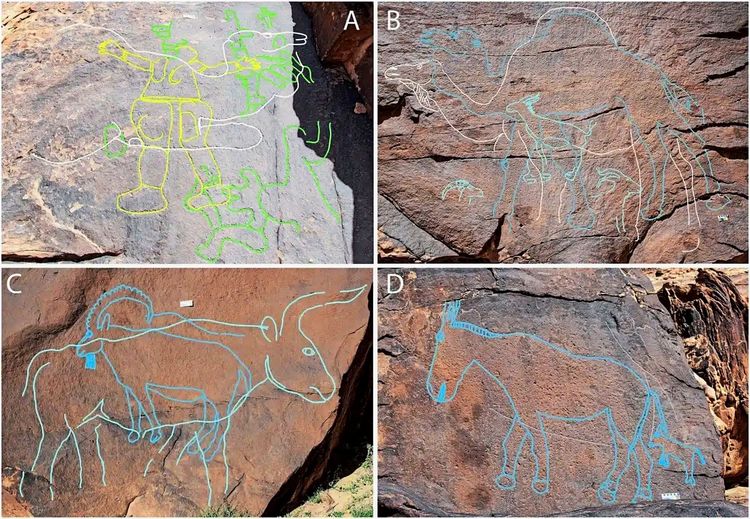

Frühere Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften der Arabischen Wüste hinterließen riesige Ritzzeichnungen an Steilwänden, darunter vor allem überlebensgroße Dar-stellungen von Kamelen. So lebensnah sie auch erscheinen mögen, diese Darstel-lungen sind weit mehr als bloße Kunstwerke, vermutet nun ein Forschungsteam. Ihre aktuellen Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie als Markierun-gen gedient haben könnten, um den Menschen vor rund 12.000 Jahren den Weg zwischen lebenswichtigen Wasserstellen zu weisen.

In der Region Sahout dokumentierten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter 62 Felsen mit insgesamt 176 einzelnen Gravuren, viele davon an kaum zugänglichen Felswänden. Entstehungszeit und Lage dieser Darstellungen fallen zusammen mit dem ersten Auftreten temporärer Seen in der Region nach dem Ende der letzten Kaltzeit.

Weithin sichtbare Markierungen

"Die Darstellungen von Wildtieren könnten ein Mechanismus gewesen sein, um Routen zu kennzeichnen, vielleicht aber auch, um Territorien zu markieren und Zugangsrechte mit eindrucksvollen Bildern zu dokumentieren", berichten die Forschenden um Maria Guagnin vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie (Jena) in ihrer im Fachjournal Nature Communications veröffentlichten Studie.

Die Felskunst befindet sich oft an exponierten Stellen, die natürliche Reisekorridore überblicken, und häuft sich nahe alter Seebecken, in denen sich nach seltenen Regenfällen vorübergehend Wasser sammelte. Am Jebel Misma flankieren alle Gravuren den Rand eines ehemaligen Seebeckens, während am Jebel Arnaan lebensgroße Tierdarstellungen entlang einer natürlichen Rinne angeordnet sind – an einem Ort, an dem sich auch heute noch nach seltenen Regenfällen kurzzeitig Wasser sammelt.

Viele Reliefs erforderten einen enormen Arbeitsaufwand. Ein monumentales Panel etwa erstreckt sich über 23 Meter auf zwei Felswänden in einer Höhe von 34 bis 39 Metern über dem Boden. Um diese Kunstwerke zu schaffen, mussten die Menschen auf Vorsprüngen arbeiten, die lediglich 30 bis 50 Zentimeter breit waren. Heute ist der Sandstein zu stark verwittert, um die Stelle noch sicher betreten zu können.Die Entscheidung, die Kunstwerke an so gefährlichen, aber weithin sichtbaren Orten anzubringen, unterstreicht ihre Bedeutung, die über bloße Dekoration hinausgegangen sein dürfte. Frisch in das dunkle Gestein eingraviert, wären die Monumente schon von weitem zu erkennen gewesen.

Um zu verstehen, warum solch aufwendige Wegmarkierungen nötig gewesen sein könnten, lohnt ein Blick auf die damaligen Umweltbedingungen. Zwischen 16.000 und 13.000 Jahren vor unserer Zeit, als sich die Erde vom extrem trockenen Höhepunkt der letzten Eiszeit erholte, bildeten sich in der Nefud-Wüste erstmals seit Jahrtausenden wieder temporäre Wasserflächen.

Unverlässliche Wasserquellen

Anders als dauerhafte Oasen traten diese Wasserstellen unregelmäßig und unvorhersehbar auf – abhängig von sporadischem Regen. Sie blieben saisonal und instabil, wurden aber nie zu zuverlässigen Wasserquellen. Wer in dieser Umwelt überleben wollte, musste genau wissen, wo sich solche Seen befanden, welche Wege dorthin führten und wann mit Wasser zu rechnen war.

Ausgrabungen unterhalb der Felsreliefs belegen menschliche Präsenz zwischen 12.800 und 11.400 Jahren vor heute – also genau in der Phase, als die temporären Wasserquellen erstmals verfügbar waren. Steinwerkzeuge, Feuerstellen und weitere Funde deuten auf eine intensive Nutzung der Areale hin und stützen die Annahme, dass es sich um zentrale Treffpunkte handelte.

Auch die dargestellten Tiere verweisen auf saisonale Muster. So erscheinen Kamelhengste mit geschwollenen Hälsen, die auf die Paarungszeit hindeuten – eine Phase, die mit den Winterregen zusammenfällt, wenn Wasserquellen am ehesten verfügbar waren. Viele Tiere sind zudem mit dichtem Winterfell dargestellt, was den Bezug zur Jahreszeit weiter untermauert.

Verbindungen zu anderen Kulturen

Die Analyse der Werkzeuge zeigt, dass diese Gemeinschaften dieselbe Technologie nutzten wie zeitgleiche Gruppen in der Levante, hunderte Kilometer entfernt. Typische El-Khiam-Pfeilspitzen – charakteristisch für frühe Ackerbaukulturen im heutigen Israel und Palästina – fanden sich in den datierten Schichten an den Felskunststätten.

Außerdem wurden Muschelperlen entdeckt, die entweder vom Mittelmeer oder vom Roten Meer stammen – Letzteres liegt über 320 Kilometer entfernt. Grüne Pigmentstifte und spezielle Mahlsteine entsprechen Funden aus zeitgenössischen Siedlungen im Fruchtbaren Halbmond. All das deutet auf weiträumige Kontakte und regelmäßigen Austausch hin – trotz der lebensfeindlichen Bedingungen in den Regionen dazwischen.

Sollten die Gravuren tatsächlich als Wegweiser gedient haben, markierten sie vermutlich nicht nur lokale Routen, sondern auch überregionale Verbindungen. Mit zunehmender Wasserverfügbarkeit könnten diese Wege die Ausbreitung früher landwirtschaftlicher Technologien und kultureller Innovationen über weite Räume hinweg erleichtert haben, vermuten die Forschenden.

Überleben in einer harschen Region

Dass die Kunstwerke als Wegmarken dienten, bleibt freilich eine – wenn auch plausible – Vermutung. Ebenso könnten sie rein symbolische, territoriale oder religiöse Bedeutung gehabt haben. Ihr monumentales Ausmaß und die exponierte Lage könnten schamanistische Vorstellungen widerspiegeln, Ansprüche auf Land markieren – oder schlicht Ausdruck künstlerischer Ambition gewesen sein, schreibt das Team.

Unzweifelhaft ist jedoch, dass diese Gemeinschaften Wege fanden, in einer der unwirtlichsten Landschaften der Erde während einer Phase drastischen Klimawandels zu überleben. Ihre monumentale Kunst zeugt von sorgfältiger Planung, spezialisierten Techniken und bemerkenswerter Risikobereitschaft. Zugleich belegen die Funde, dass es sich keineswegs um isolierte Nomaden handelte. Muscheln aus hunderten Kilometern Entfernung, spezielle Pigmente und gemeinsame Werkzeugtechnologien zeigen, dass sie Teil weiter gespannter Netzwerke waren.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen