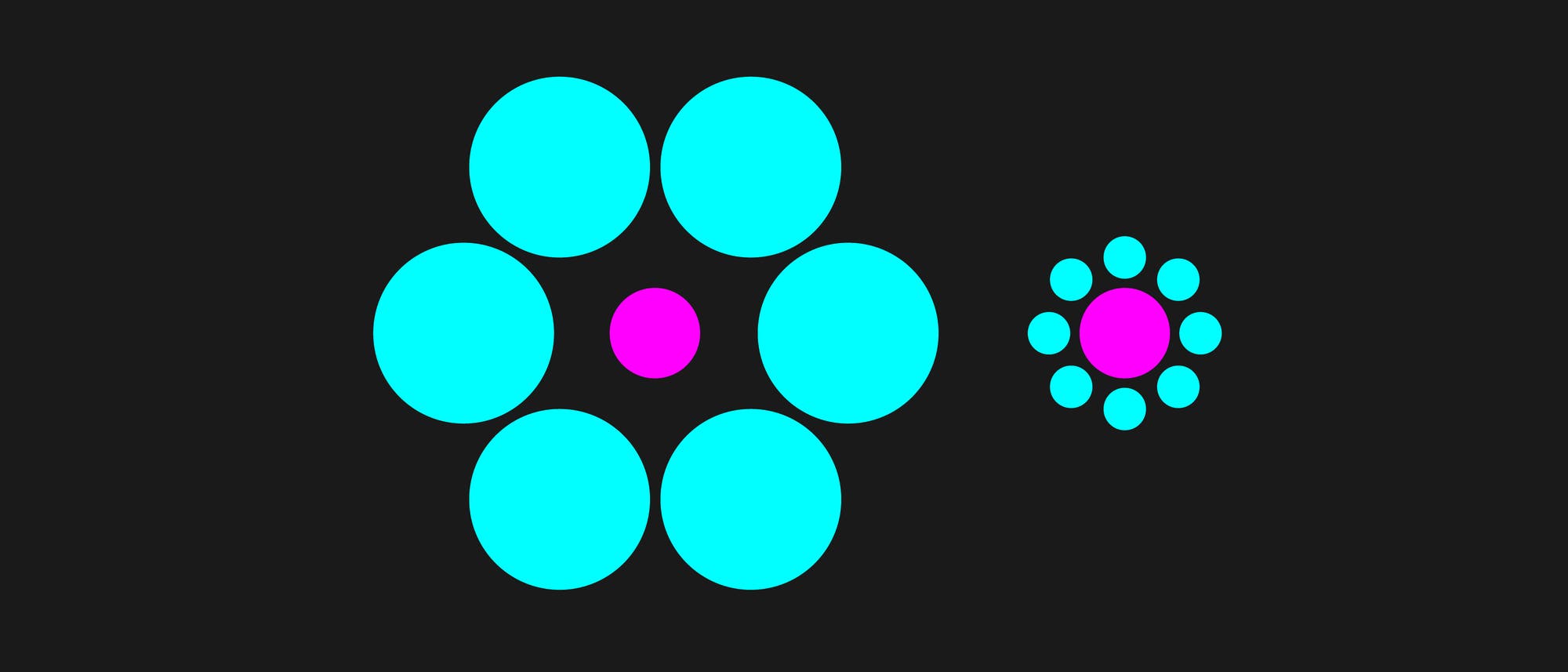

aus spektrum.de, 8. 4. 2025 Vergleichen Sie die beiden pinkfarbenen Kreise in der Mitte: Ist einer größer als der andere? zu Jochen Ebmeiers Realien

Lassen Sie sich nicht täuschen!

Viele optische Illusionen beruhen darauf, dass wir Details nicht isoliert, sondern in ihrem Kontext sehen. Doch mit viel Übung kann man die Welt auch anders wahrnehmen.

von Martin Doherty und Radoslaw Wincza

Optische Täuschungen machen Spaß und führen praktisch jeden hinters Licht. Aber haben Sie sich jemals gefragt, ob man lernen kann, nicht auf die Illusionen hereinzufallen? Unsere neuesten Forschungsergebnisse legen nahe, dass das möglich ist. Zunächst einmal sagen optische Täuschungen viel darüber aus, wie wir Menschen Dinge wahrnehmen. Schauen Sie sich etwa das Bild oben an. Die beiden pinkfarbenen Kreise sind identisch, aber der rechte wirkt größer. Warum? Das liegt daran, dass wir den Kontext einbeziehen, um zu verstehen, was wir da sehen. Etwas, das von kleineren Dingen umgeben ist, ist in der Regel ziemlich groß. Unser visuelles System berücksichtigt solche Informationen und beurteilt daher den pinkfarbenen Kreis auf der rechten Seite als größer als den auf der linken. Diese Illusion hat der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus bereits im 19. Jahrhundert entdeckt. Seitdem untersuchen Psychologinnen und Psychologen diese und ähnliche geometrische Täuschungen.

Wie sehr Sie sich täuschen lassen, hängt davon ab, wer Sie sind. Frauen sind zum Beispiel anfälliger für optische Täuschungen als Männer – sie sehen die Dinge eher im Kontext. Kleinkinder lassen sich nicht täuschen. Für ein fünfjähriges Kind sehen die beiden pinkfarbenen Kreise gleich groß aus. Denn es braucht Zeit, um zu lernen, wie man Kontexthinweise interpretiert. Auch psychische Störungen wirken sich auf die Wahrnehmung von optischen Illusionen aus. Menschen mit Autismus oder Schizophrenie erliegen ihnen seltener, weil sie dazu neigen, dem zentralen Kreis mehr Aufmerksamkeit zu schenken und den umgebenden Kreisen weniger.

Die Kultur, in der Sie aufgewachsen sind, beeinflusst ebenfalls, wie sehr Sie den Kontext beachten. Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen in Ostasien ganzheitlicher wahrnehmen und dabei mehr Teile des Ganzen berücksichtigen. Wir im Westen nehmen die Umgebung hingegen analytischer wahr und konzentrieren uns eher auf zentrale Objekte. Diese Unterschiede lassen vermuten, dass die Menschen in Ostasien anfälliger für Illusionen sind. Und tatsächlich werden Japaner offenbar viel eher als Briten von dieser Art Bilder getäuscht, wie eine Studie zeigte.

Solche

Unterschiede können allerdings auch von der Umgebung abhängen. Japaner

leben in der Regel in Städten, und dort ist es wichtiger,

Größenverhältnisse von Objekten richtig einzuschätzen. Das erfordert

wiederum, mehr auf die Umgebung zu achten. Mitglieder des nomadischen

Himba-Stamms in der fast unbewohnten namibischen Wüste lassen sich dagegen von der obigen Ebbinghaus-Illusion nicht täuschen.

Psychologen: Sensibel für den Kontext

Dass

optische Täuschungen von Geschlecht und Alter abhängen, von Kultur und

von psychischen Störungen: All das ist bereits lange bekannt. Allerdings

wusste die Wissenschaft bisher nicht, ob Menschen ihre Wahrnehmung so

verändern können, dass die Illusionen bei ihnen nicht wirken.

Ein Hinweis darauf kam aus einer unserer früheren Arbeiten: Darin verglichen wir, wie Mathematiker und Sozialwissenschaftler Illusionen wahrnehmen. (Da wir an Universitäten arbeiten, liegt es nahe, die eigenen Kollegen zu untersuchen.) Es zeigte sich, dass Sozialwissenschaftler, zum Beispiel Psychologen, optischen Täuschungen stärker erlagen.

Als

Sozialwissenschaftler müssen wir viele Faktoren berücksichtigen.

Vielleicht macht uns das mit der Zeit sensibler für den Kontext und

verändert die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten. Aber umgekehrt

könnte es ebenso sein, dass die Studienfachwahl mit der visuellen

Wahrnehmung zusammenhängt. Einer von uns (Martin Doherty) studierte

zunächst Physik; seinen Abschluss machte er aber schließlich in

Psychologie. Zufälligerweise ist seine Wahrnehmung von Illusionen viel

stärker ausgeprägt als üblich!

Radiologen: Blick fürs Detail

Bislang

waren Forschende der Meinung, man habe keinen Einfluss darauf, ob man

sich optisch täuschen lässt oder nicht. Unsere aktuelle Forschung stellt

diese Ansicht jedoch in Frage. Radiologen etwa müssen in der Lage sein,

auf Bildern schnell das Wichtigste zu erkennen. Dazu müssen sie oft

bestimmte Details auf den Aufnahmen ignorieren – eine Fähigkeit, die sie

ausgiebig trainieren. Lassen sie sich daher weniger durch Illusionen

täuschen?

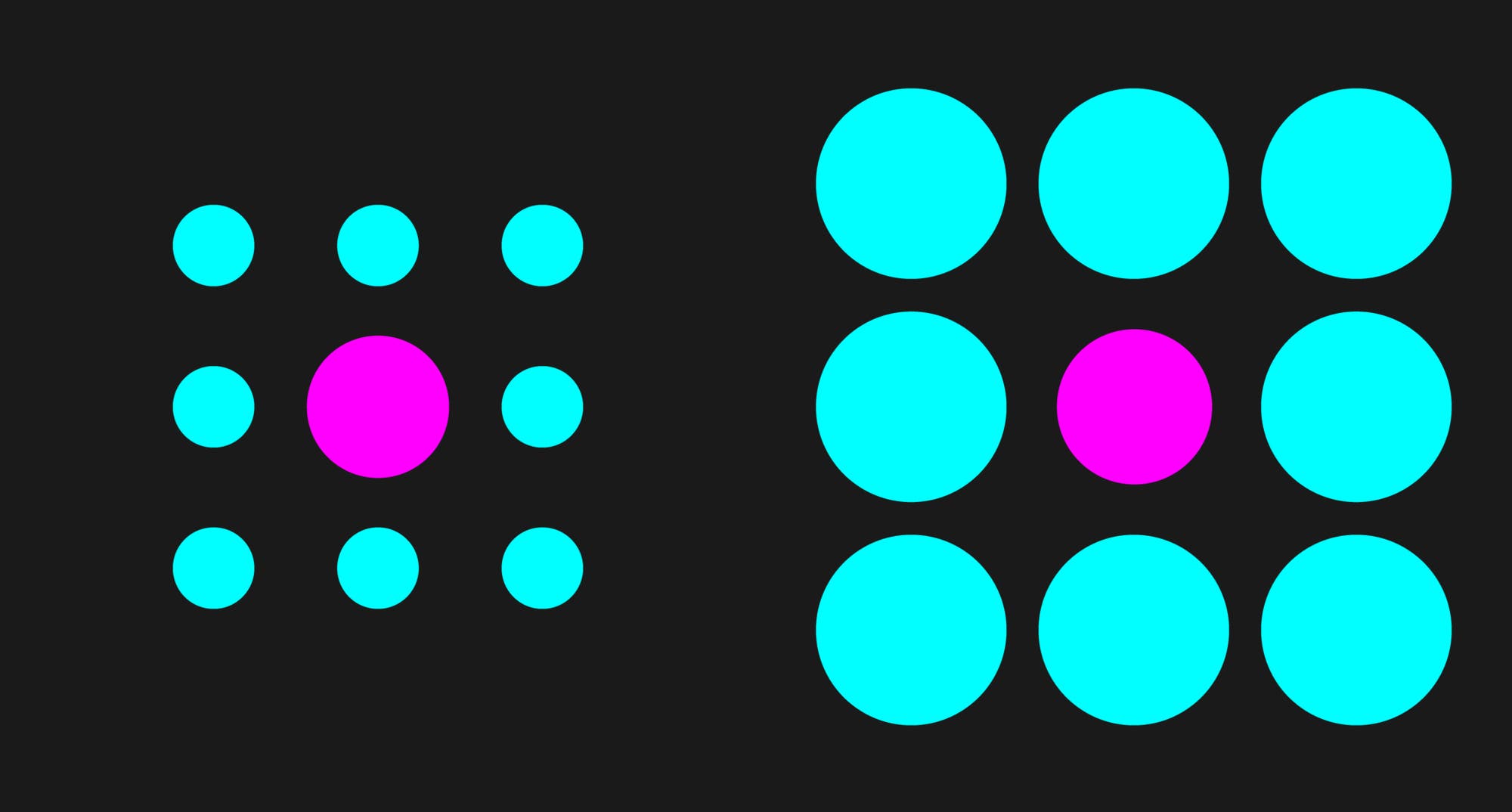

Das ist tatsächlich der Fall, wie wir festgestellt haben. In einer Studie

haben wir 44 Radiologinnen und Radiologen mit mehr als 100 Studierenden

aus der Psychologie und der Medizin verglichen. Unten sehen Sie eines

unserer Bilder, das wir in den Experimenten verwendet haben. Der linke

pinkfarbene Kreis ist sechs Prozent kleiner als der auf der rechten

Seite. Die meisten Probandinnen und Probanden schätzten ihn jedoch als

größer ein.

Optische Illusion 1 | Der pinkfarbene Kreis links ist tatsächlich kleiner als der rechte, erscheint vielen aber größer.

Nun

ein zweites Bild aus der Studie: Die Mehrheit der Nichtradiologen sah

das linke Bild immer noch als größer an – dabei ist es zehn Prozent

kleiner. Die meisten Radiologen dagegen lagen mit ihrer Einschätzung

richtig.

Optische Illusion 2 | Hier ist der linke Mittelkreis noch etwas kleiner, erscheint aber weiterhin den meisten größer.

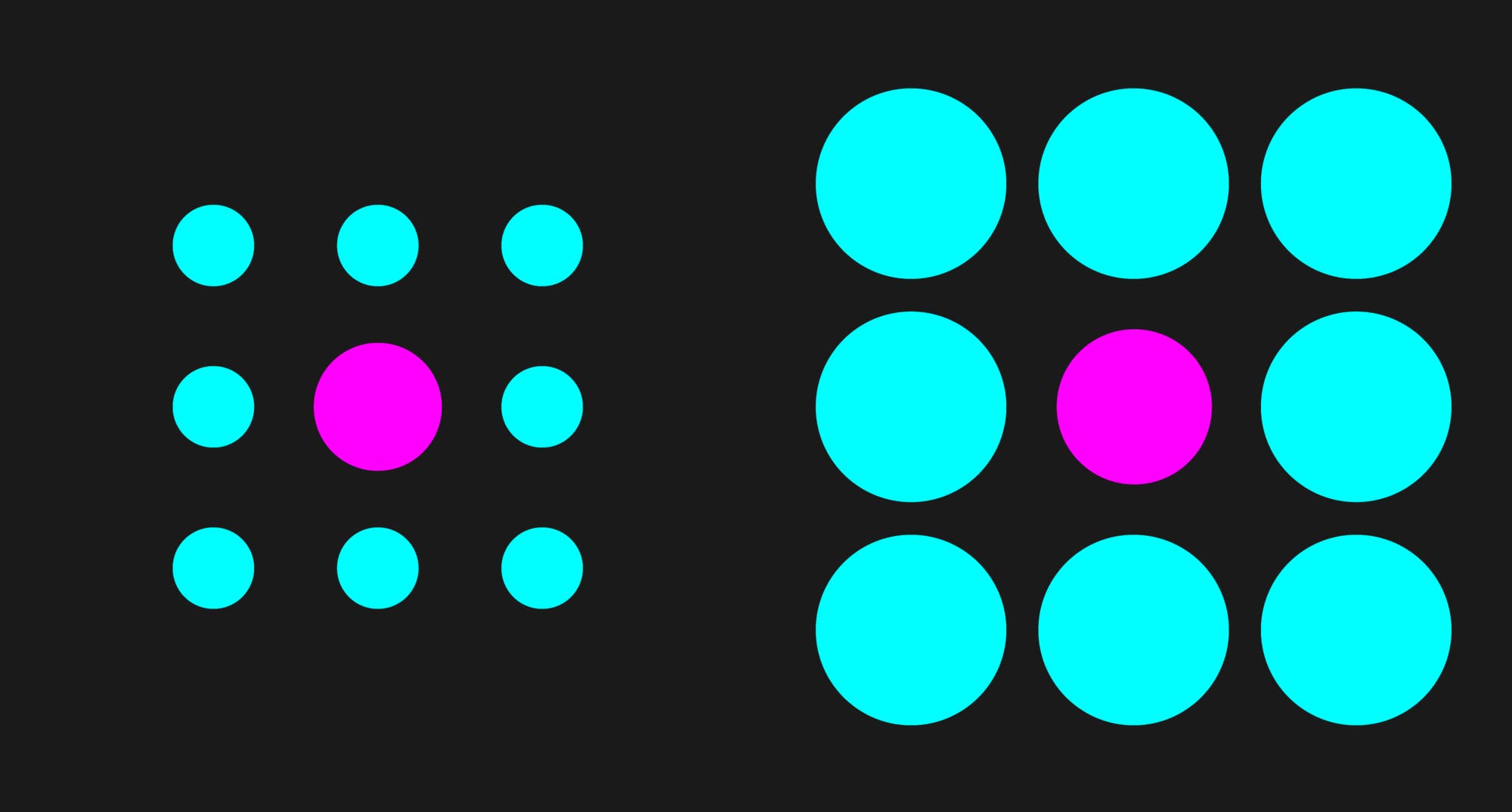

Erst

als der Unterschied fast 18 Prozent betrug, wie im dritten Bild,

durchschauten auch die meisten Nichtradiologen die Illusion.

Optische Illusion 3 | Die meisten Menschen erkennen hier die wahren Größenverhältnisse: Der linke Kreis ist kleiner.

Radiologen sind zwar nicht völlig immun gegen die optische

Täuschung, aber viel weniger anfällig dafür. Wir haben auch Ärztinnen

und Ärzte getestet, die gerade erst mit ihrer radiologischen Ausbildung

begonnen hatten. Im Schnitt ließen sie sich von den optischen Illusionen

ähnlich oft täuschen wie Nichtradiologinnen und -radiologen. Das legt

nahe, dass die geringere Anfälligkeit für optische Täuschungen das

Ergebnis der Ausbildung ist.

Doch gemäß heutiger Theorien über Fachwissen

sollte das eigentlich nicht möglich sein. Schachprofis etwa werden dank

Übung besser im Schachspielen, aber in nichts anderem. Unsere

Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass man durch die Ausbildung in

der medizinischen Bildanalyse besser darin wird, manchen optischen

Täuschungen zu entgehen.

Es

gibt also noch viel zu erforschen. Besonders faszinierend wäre, wenn

Mediziner ihre radiologische Expertise verbessern könnten, indem sie mit

optischen Illusionen trainieren. Und wie können Sie lernen, optische

Täuschungen zu durchschauen? Ganz einfach. Fünf Jahre Medizinstudium und

dann sieben weitere Jahre Radiologieausbildung genügen.

Ja gewiss, was erscheint - und alles, was real ist, erscheint -, ist nicht an und für sich. Alles ist irgendwo irgwendwie situiert, es befindet sich - nämlich für den, dem es er-scheint - in einem Zusammenhang mit andern 'Gegenständen', der seine momenta-ne Bestimmtheit ausmacht.

Wir sehen zunächst das Bild, dann nehmen wir wahr, was darauf zu erkennen ist; und das alles ist getönt und eingefärbt von dem Tableau, auf dem es mir zuerst begegnet ist. Zuerst ist eine Situation 'da', von der alles Besondere sich ab hebt. Es wäre nicht angemessen, das schlicht und einfach zu ignorieren. Man könnte aller-dings willentlich davon absehen - wenn man einen benennbaren Grund dafür hat.

Denn was immer danach kommt, ist Reflexion: ist erwogen, ermessen, ajustiert - und eventuell hinterher zu einem Bild wieder zusammengesetzt und womöglich das Spiel von vorn angefangen. Es ist jedesmal eine höhere Reflexions/Abstraktions-stufe. Und dabei ist Absicht am Werk; hier spätestens fällt es auf, doch war sie von Anfang an mit am Zuge; in dem wörtlichsten Sinne, nämlich je nach dem, ob ich nach vorn oder und nach links oder rechts sehe. Nicht was die Absicht hervorbringt taugt also zur Bewertung, sondern was sie selber wert ist.

Ein fauler Trick ist es, wenn ich ganzheitlich und analytisch hineinbringe. Die sind ja selber wertbeladen und werden gegeneinander nur verwendet von Autoren, in denen Ganzheitliches dem Analytischen vor- und übergeordnet werden; von andern Leuten nicht. Das ist natürlich statthaft, aber es sollte korrekterweise ausgesprochen werden; von begründen will ich schon gar nicht reden.

Und wer hätte das gedacht: Es ist selber absichtsvoll! Denn "ganzheitlich" nehmen Frauen, Asiaten und Kinder wahr; alte weiße Männer sehen analytisch, die Bekla-genswerten.

Man könnte es ja auch andersrum drehen: Ganzheitlich könnte man eine Sicht finden, die das Ganze Bild auffasst und die Elemente nicht jedes für sich alleine, sondern in ihrem Verhältnis zueinander darstellt. Und wenn ichs recht überlege, kommt mir das sachgerechter vor.

Nota II. - Habe ich Sie irreführen können? Was die Autoren ganzheitlich und was sie analytisch nennen, habe ich vermengt. Es braucht allerhand Reflexion, sie wieder auseinander zu puzzeln.

JE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen