aus spektrum.de, 28. 7. 2025 zu Jochen Ebmeiers Realien

100 Jahre Quantenmechanik

Dichtung und Wahrheit hinter Heisenbergs Quantenrevolution

Ein

befremdliches mathematisches Konzept verhalf der Quantenphysik vor

100 Jahren zum Durchbruch. Nun ließ sich die Welt der Atome berechnen.

Doch wie soll man sie verstehen? Kann man das überhaupt? Bald gab es

konkurrierende Ansätze, und die Deutungen sind bis heute umstritten.

von Mike Zeitz

Wer

die Revolution der Quantenmechanik begreifen will, begegnet zwei

verschiedenen Geschichten. Die erste ist eine Heldenstory. Folgt man

ihr, gelangt man zu einem ganz bestimmten Punkt in Raum und Zeit – mit

einem entscheidenden Geistesblitz, der das Verständnis der subatomaren

Welt umwälzen sollte.

Die

Heldengeschichte geht so: Die physikalische Welt erschüttern zu Beginn

des 20. Jahrhunderts unerklärliche Messungen an Licht und Atomen. Bei

den Deutungsversuchen verstrickt sich die Fachgemeinschaft über Jahre in

Widersprüche; die Physiker, die sich bis dahin im Zenit der Erkenntnis

wähnten, können die seltsamen Phänomene nicht stimmig erklären. Die

bewährten Vorstellungen und klassischen Bilder versagen. Die Physik

befindet sich in einer Krise.

Auftritt Werner Heisenberg. Im

Frühsommer des Jahres 1925 hat der gerade einmal 23-jährige

Physikstudent aus Göttingen die Nase voll. Nicht nur im übertragenen

Sinn. Ihn plagt zwar einerseits die verfahrene theoretische Lage. Vor

allem aber lässt ihn lähmender Heuschnupfen keinen klaren Gedanken

fassen. Beides will er mit einem Urlaub auf der deutschen Hochseeinsel

Helgoland ändern. Und tatsächlich: Fernab sowohl von den Pollen als auch

den Ablenkungen des Festlands klart sich Heisenbergs Geist auf. Das

junge Genie blickt auf völlig neue Weise auf das größte Rätsel der

damaligen Physik.

Themenwoche »Quantenphysik neu gedacht«

Die

Quantenmechanik war von Anfang an heftig umstritten. Auch 100 Jahre

später ist sich die Fachwelt nicht einig: Was verraten die Formeln über

die Realität? In dieser Themenwoche hinterfragen wir, was nötig ist, um

die wahre Natur der Teilchen zu begreifen. Womöglich braucht es eine

völlig andere Herangehensweise.

100 Jahre Quantenmechanik: Dichtung und Wahrheit hinter Heisenbergs Quantenrevolution

Realität: Warum selbst Physiker die Quantenmechanik nicht verstehen

Quanten-Holonomie-Theorie: Eine neue Verbindung von Raum, Zeit und Quantenphysik

Kommentar: Quantenphysik hat nichts mit Esoterik zu tun

Springers Einwürfe: Die Zukunft der Quanten

Nobelpreisträger 't Hooft: »Der Grund, warum es nichts Neues gibt, ist, dass alle gleich denken«

Zurück

in Göttingen bringt er seinen konzeptionellen Durchbruch zu Papier und

reicht ihn Ende Juli 1925 zur Veröffentlichung ein. Bereits das Wort

»Umdeutung« im Titel der Publikation macht klar, wofür Heisenberg hier

plädiert: eine radikal andere Sicht auf klassische Konzepte.

Es

führe in die Irre, argumentiert Heisenberg, das befremdliche Verhalten

der unsichtbaren Partikel anschaulich beschreiben zu wollen. Deswegen

mussten alle scheitern, die das bisher versucht hatten. Stattdessen

dürfe man lediglich die nüchternen Messergebnisse heranziehen, so

verwirrend die einzelnen Beobachtungen auch sein mögen. Es brauche einen

neuen mathematischen Formalismus. Der liefere dann ein

widerspruchsfreies Modell vom Reich der kleinsten Teilchen, unbelastet

von herkömmlichen Vorstellungen.

Entsprechende

Rechenvorschriften skizziert Heisenberg in seinem Artikel. Auf diesen

lässt sich endlich eine funktionierende, allumfassende Quantentheorie

aufbauen – und mit ihr die Atomphysik von Grund auf neu errichten.

So

weit die erste Erzählung. Die zweite ist verwobener, vielschichtiger.

Sie spielt nicht auf den zerklüfteten Felsen der kargen Hochseeinsel,

sondern zwischen sanften, bewaldeten Hügeln in Göttingen. In der

preußischen Universitätsstadt kommen seit einigen Jahren die größten

mathematischen und naturwissenschaftlichen Genies zusammen. Sie ist nur

eine Tagesreise entfernt von weiteren Hotspots der europäischen Physik

wie Kopenhagen und München. Überall diskutieren die klügsten Köpfe des

frühen 20. Jahrhunderts über die neuen Erkenntnisse und deren Deutungen,

besuchen sich, tauschen Briefe aus. Ansätze aus den verschiedenen

Fachgebieten und unterschiedliche Ansichten befruchten sich gegenseitig.

Letztlich

entscheidet Kooperation statt Isolation. Nur dem Schmelztiegel heiß

diskutierter, oft gegensätzlicher, unkonventioneller Ideen kann eine

Theorie entspringen, die anders ist als alles, was man bisher kannte:

eine Weltsicht, konzeptionell so anspruchsvoll und mathematisch so

befremdlich, dass es die Leistungsfähigkeit selbst des größten Geistes

überstiege, sie einsam in einem kreativen Rausch zu erdenken.

Innerhalb

weniger Jahre entstehen verschiedene Formelwerke und philosophische

Interpretationen der neu begründeten Quantenmechanik. Es entbrennt ein

leidenschaftlich geführter Streit darüber, welche Perspektive die wahre

Natur der Teilchen am besten erfasst. Zu keinem Zeitpunkt war auf einen

Schlag alles klar. Im Gegenteil dauert zu manchen Fragen die Debatte bis

heute an.

Beide

Erzählungen scheinen nicht zusammenzupassen. Aber wer sich mit

Quantenmechanik beschäftigt, muss sich an Irritationen gewöhnen.

Wer sich mit Quantenmechanik beschäftigt, muss sich an Irritationen gewöhnen

Zum

widersprüchlichen Wesen der Quanten gehört es, dass mitunter

grundverschiedene Dinge nebeneinander existieren. Etwas kann sowohl

grenzenlos ausgedehnte Welle als auch kompaktes Teilchen sein. Objekte

befinden sich irgendwie an einem Ort und zugleich an einem anderen.

Lässt sich so etwas überhaupt verstehen, und welche entscheidenden

Konzepte braucht es dafür? Der Geschichte der Quantenmechanik

nachzugehen hilft dabei, ihre zentralen Ideen zu begreifen und zu etwas

vorzudringen, was zum Fundament der modernen Physik wurde.

Die Welt in Feierlaune

Jeder

liebt gute Heldengeschichten, auch die physikalische Community. Deshalb

haben die Vereinten Nationen das Jahr 2025 – genau 100 Jahre nach dem

Erscheinen von Heisenbergs Umdeutungs-Paper – zum »Internationalen Jahr

der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien« ausgerufen.

Um

bloß keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, auf welche Geschichte

sich die Organisatoren bei dem Jubiläum beziehen, veranstalteten sie

eine hochrangig besetzte wissenschaftliche Konferenz auf Helgoland.

Spitzenforscher, darunter mehrere Nobelpreisträger, trafen sich Anfang

Juni 2025 zu einem mehrtägigen Workshop auf der Insel.

Dort besprachen sie die größten Herausforderungen der modernen

Quantenphysik: Quanteninformatik, mögliche Wege zu einer

Quantengravitation, die Grenzen zwischen klassischer und Quantenwelt.

Auf

einem Wanderweg konnten die Teilnehmenden an einem Gedenkstein

vorbeigehen, der seit einem Vierteljahrhundert dem rauen Klima

Helgolands trotzt. Auf der Plakette steht: »Im Juni des Jahres 1925

gelang hier auf Helgoland dem 23-jährigen Werner Heisenberg der

Durchbruch in der Formulierung der Quantenmechanik, der grundlegenden

Theorie der Naturgesetze im atomaren Bereich, die das menschliche Denken

weit über die Physik hinaus tiefgreifend beeinflusst hat.« So erzählte

man es sich im Juni 2000, als die Deutsche Physikalische Gesellschaft

die Tafel gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Physik in München

enthüllte, das Werner Heisenberg bis zu seiner Emeritierung Ende 1970

leitete.

Gedenkstein für Werner Heisenberg auf Helgoland | Seit dem Jahr 2000

steht auf Helgoland ein Stein, der an Heisenbergs »Durchbruch in der

Formulierung der Quantenmechanik« auf der Insel erinnert.

Gedenkstein für Werner Heisenberg auf Helgoland | Seit dem Jahr 2000

steht auf Helgoland ein Stein, der an Heisenbergs »Durchbruch in der

Formulierung der Quantenmechanik« auf der Insel erinnert.

Doch

mit etwas Abstand zeigt sich die Lage 25 Jahre später weniger

eindeutig, als der Gedenkstein glauben lässt. Feiert die Welt den

100. Geburtstag der Quantenmechanik am richtigen Ort – und ist es

überhaupt das richtige Jahr?

Streit ums Allerkleinste

Den

dramaturgischen Rahmen für die Heldengeschichte der Quantenmechanik

setzt eine ebenso beliebte Erzählung: Im ausklingenden 19. Jahrhundert

sei noch kein Hauch von Revolution zu spüren gewesen. Im Gegenteil

hätten die zeitgenössischen Physiker selbstgefällig auf das eigene

Fachgebiet geblickt. Mit den bis dahin gefundenen Gesetzen – der

Mechanik, dem Elektromagnetismus und der Thermodynamik – schienen sich

alle Vorgänge begreifen zu lassen, bis hinab zum gerade erst entdeckten

Reich der Atome. So schien es dem Experimentalphysiker und späteren

Nobelpreisträger Albert Michelson im Jahr 1894 »wahrscheinlich, dass die

meisten der grundlegenden Prinzipien bekannt sind«. Die Zukunft der

Physik läge in Präzisionsmessungen. Doch auch dahinter steckt

eine etwas kompliziertere Wahrheit. Schon zur Jahrhundertwende wurde

deutlich, dass mit den bekannten Regeln der Physik etwas nicht stimmen

konnte. Das offenbarten nicht etwa exotische Phänomene, sondern ganz

banale, vorderhand klassische Zusammenhänge. Es ging um die scheinbar

einfache Frage, welche Strahlung ein heißer Körper abgibt.

Wer

ein Stück Metall erhitzt, sieht es erst rötlich schimmern. Mit höherer

Temperatur kommen weitere Farben hinzu, und das Werkstück glüht orange,

gelb, schließlich grellweiß. Das Ganze – in idealisierter Form – zu

beschreiben, klappte mit den etablierten Formeln aber nicht. Es kam zur

»Ultraviolettkatastrophe«: Bei immer kürzeren Wellenlängen, das heißt in

Richtung des ultravioletten Bereichs, schien die Energie der

abgegebenen Strahlung unendlich groß zu werden. Unendlichkeiten ergeben

in der Physik keinen Sinn, hier stimmte etwas nicht.

Im

Jahr 1900 fand der deutsche Physiker Max Planck eine Formel, mit der er

die Ultraviolettkatastrophe abwenden konnte. Doch dafür musste Planck

annehmen, dass Atome die Strahlung nur in Form kleinstmöglicher

Energiehäppchen abgeben. Heute würden wir sagen: in Quanten. Das war zu

diesem Zeitpunkt überhaupt nicht einleuchtend, sondern erstmal bloß ein

mathematisches Experiment. Planck hatte zur Berechnung der

Mindestenergie rein behelfsmäßig eine Konstante h eingeführt. Das funktionierte. Entgegen seiner Erwartungen gelang es Planck aber anschließend nicht, sein h wieder aus den Formeln zu beseitigen.

Die

Konstante ließ Planck nicht mehr los, bis in den Tod. Seinen schlichten

Grabstein auf dem Stadtfriedhof Göttingen zieren nur zwei Dinge. Ganz

oben sein Name, schnörkellos. Dicht über dem Boden, inmitten floraler

Verzierungen, h und ihr Wert. Auf dieser Basis erwuchs eine neue Physik.

Grundlegende Konstante | Die von Max Planck eingeführte Konstante h liegt am Fundament der Quantenmechanik. Außerdem ist der Wert von h = 6,62 · 10-34 W · s2 am Fuß des Grabsteins des Physikers eingraviert.

Mit Plancks Konstante waren die Quanten gekommen, um zu bleiben. E = hν, die Energie von Strahlung entspricht Portionen von h mal ihrer Frequenz, diese einfache Gleichung war Ausdruck etwas grundlegend Neuem.

Und

so feierten viele Institutionen, etwa die Deutsche Physikalische

Gesellschaft, das 100. Jubiläum der Quantenphysik bereits im Jahr 2000.

Weitere Anlässe folgten bald.

Ausgerechnet Albert Einstein, der

vorrangig für seine kosmologischen Errungenschaften und für seine

spätere kritische Haltung gegenüber der Quantenmechanik bekannt ist,

brachte im Jahr 1905 die Quanten in die Atomphysik. Er erklärte den

mysteriösen »photoelektrischen Effekt«, der zuvor im Labor gemessen

worden war. Hierbei schlägt Strahlung Ladungsträger aus der Oberfläche

eines Materials heraus – allerdings nicht, wie erwartet, abhängig von

der Intensität des Lichts, sondern von dessen Frequenz. Um das zu

erklären, schrieb Einstein dem Licht, das seit einem Jahrhundert

gesichert als Welle galt, den Charakter eines Teilchens zu. Es überträgt

seine Energie nicht kontinuierlich, sondern in Form kleiner Pakete, als

Lichtquanten. Diese Erkenntnis brachte ihm später den Nobelpreis ein –

und nicht seine Relativitätstheorien.

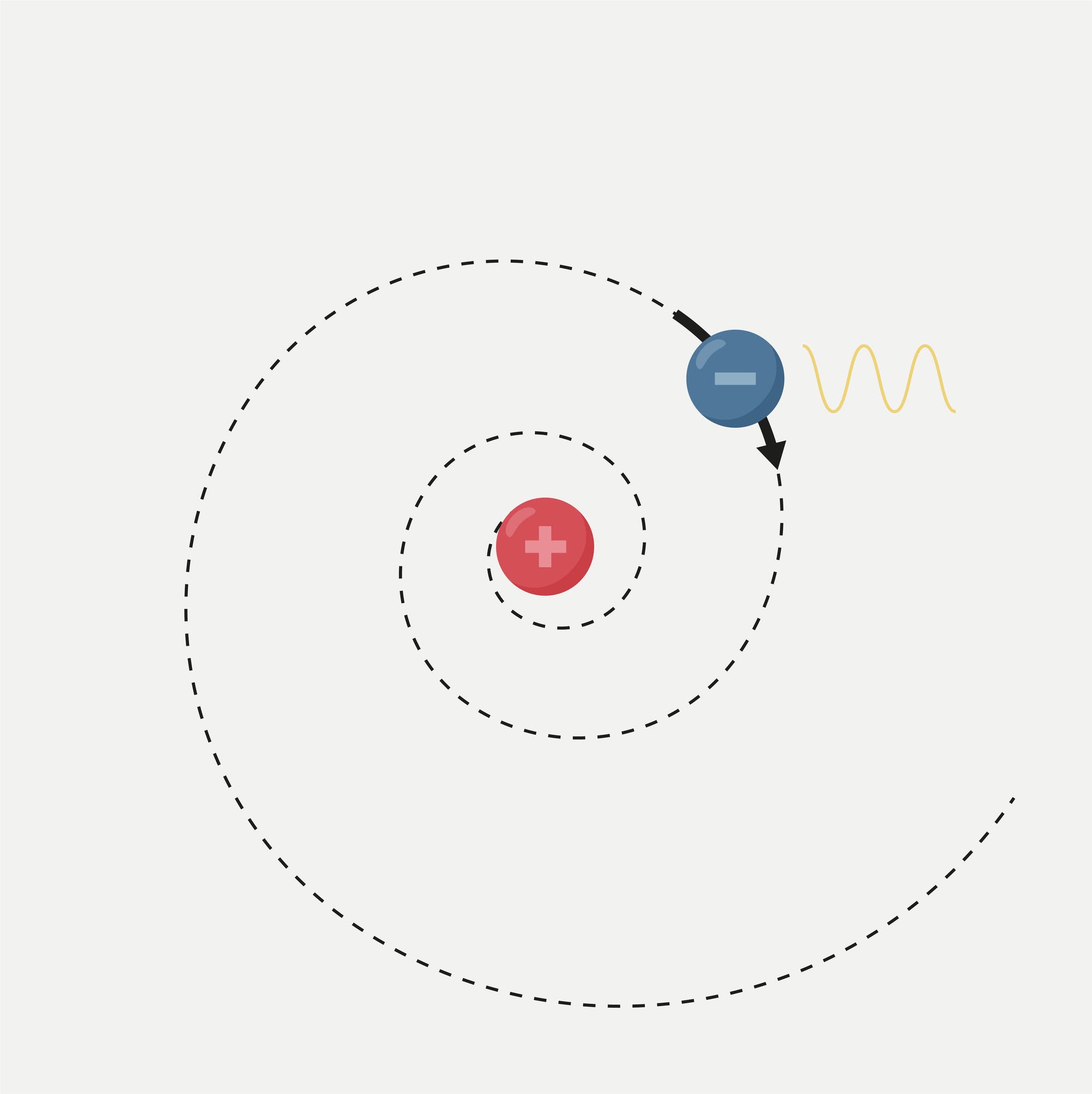

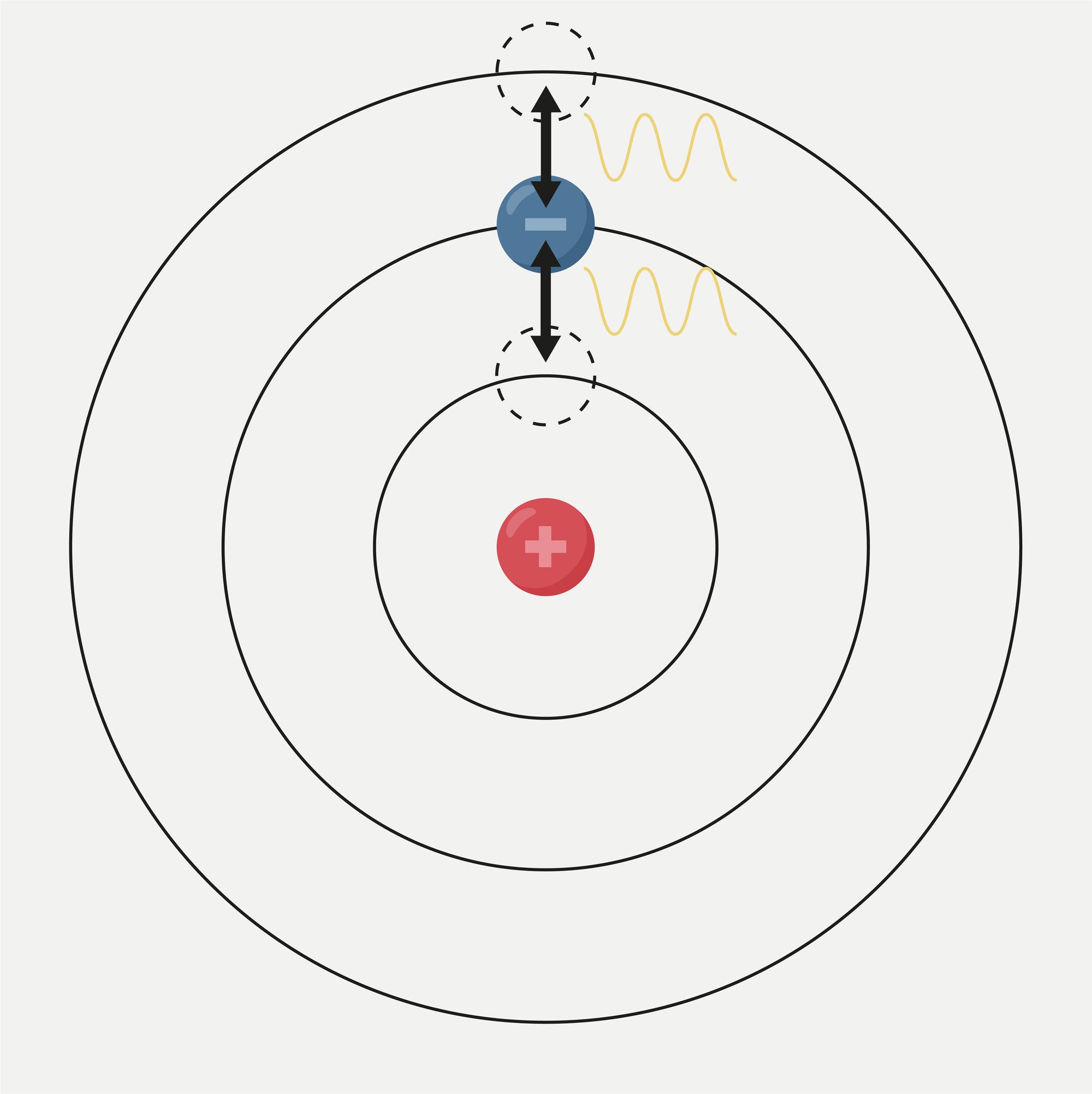

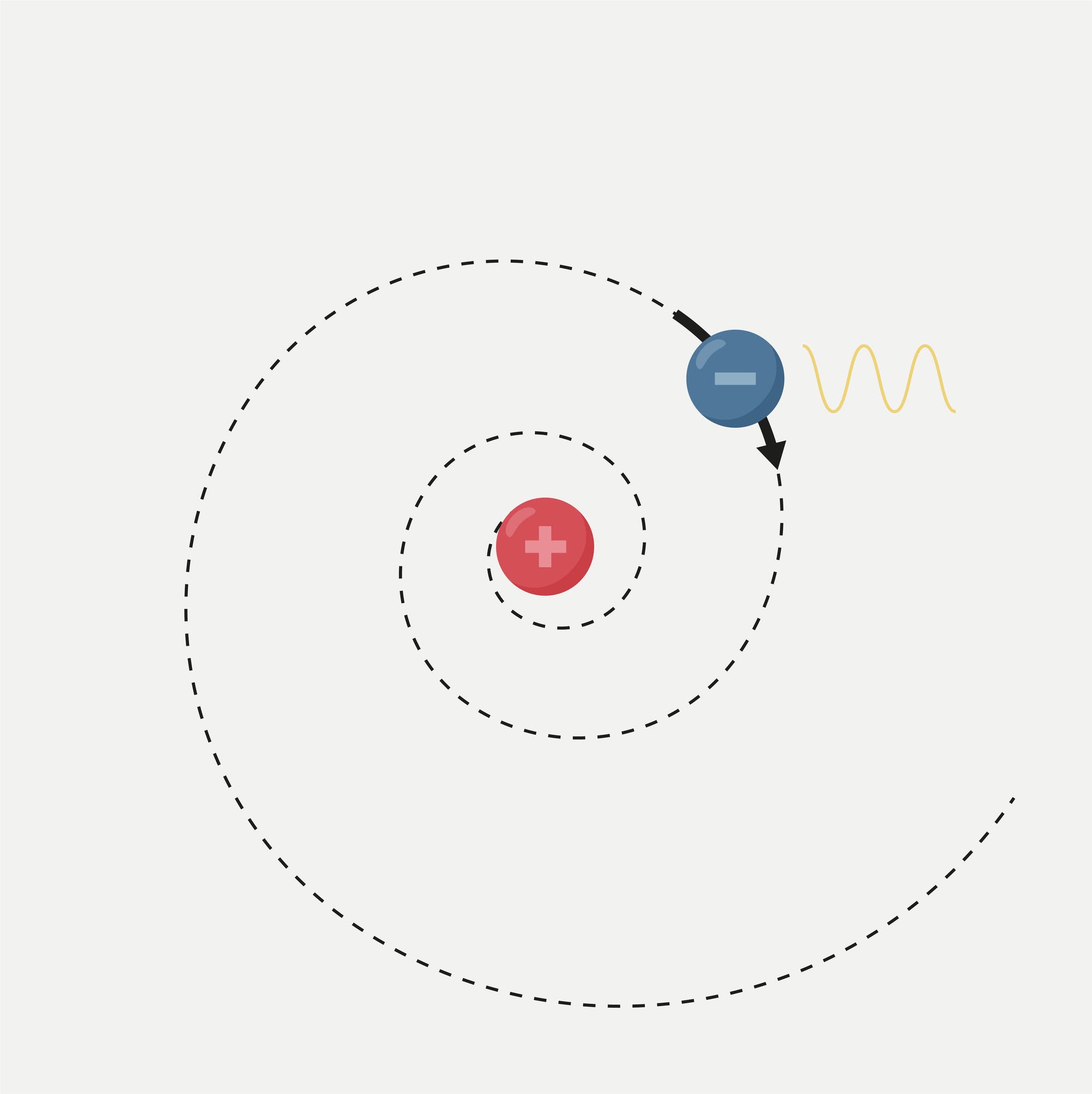

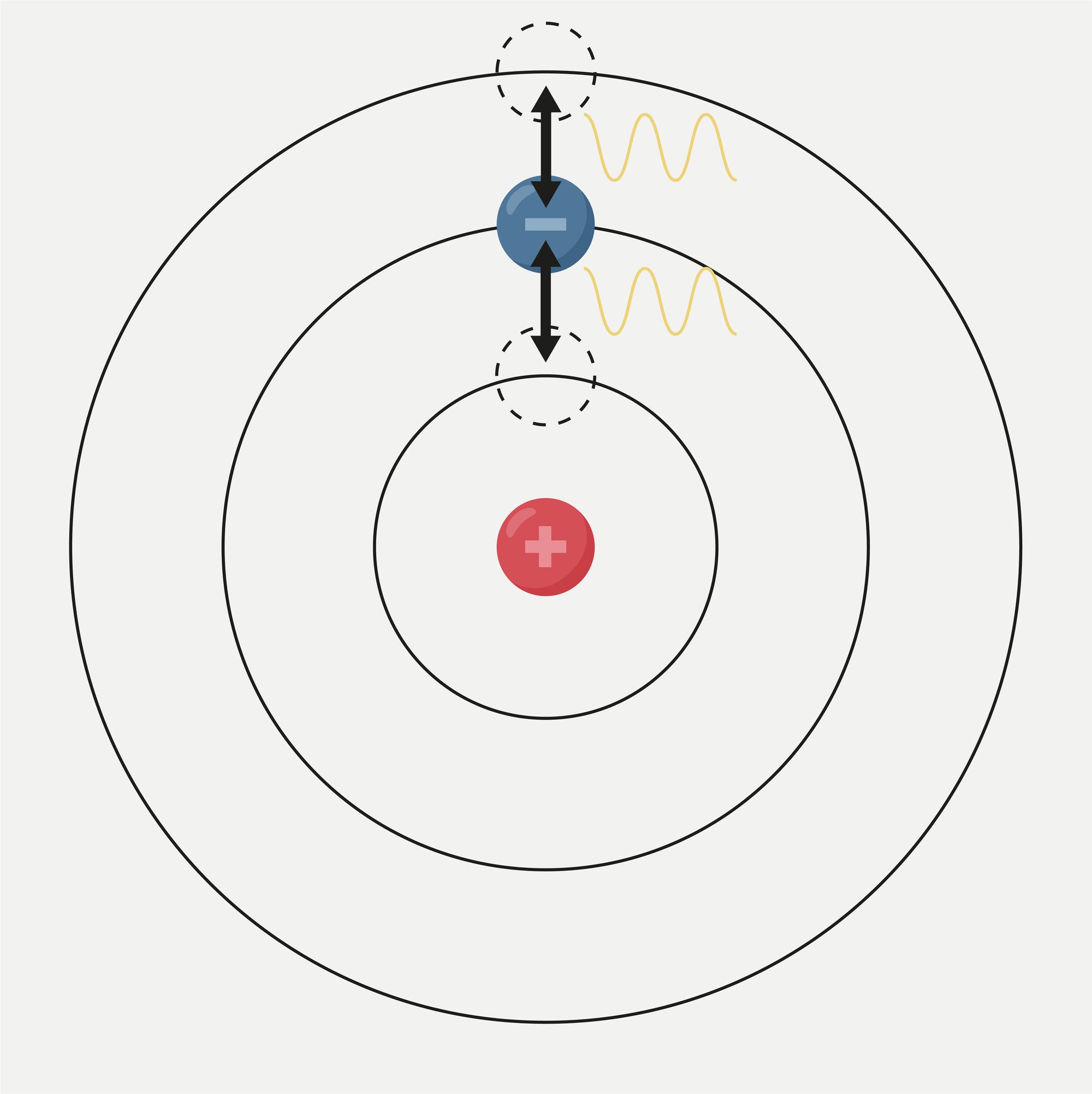

Im Jahr 1913 ging es auch

dem Dänen Niels Bohr um seltsame Versuchsergebnisse. Der experimentelle

Befund: Die negativen Ladungsträger kleben nicht im restlichen Atom wie

in einem Rosinenbrötchen. Vielmehr konzentriert sich die positive Ladung

auf einen Kern, und die Elektronen bewegen sich offenbar irgendwie

drumherum. Doch den klassischen Gesetzen zufolge müssten sie während

ihrer Drehung Energie abgeben und deshalb innerhalb kürzester Zeit in

den Kern stürzen. Aber Atome verlieren keine Energie, sondern sind

stabil. Mit einem neuen Atommodell gelang Bohr eine Erklärung. Demnach

kreisen Elektronen verlustfrei auf ganz bestimmten Bahnen um den

Atomkern. Der Bereich dazwischen ist ihnen verboten: Von Bahn zu Bahn

kommen sie nur, indem sie Energie in exakt passenden Portionen aufnehmen

oder abgeben – durch einen Quantensprung. Auch dieses Bild war

wegweisend, und auch Bohr erhielt dafür einen Nobelpreis.

Bohrsches Atommodell

Als

sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausstellte, dass sich die

positive Ladung eines Atoms auf einen kompakten Kern konzentriert,

geriet die klassische Anschauung an ihre Grenzen. Denn dann müssten sich

die negativ geladenen Elektronen in der Atomhülle um den Kern bewegen

wie Planeten um die Sonne. Doch nach den Regeln der Elektrodynamik

strahlt eine kreisende Ladung elektromagnetische Wellen ab. Damit sollte

das Elektron Energie verlieren und müsste innerhalb kürzester Zeit in

den Kern stürzen.

Mit

seinem im Jahr 1913 entwickelten Modell löste Niels Bohr das Problem.

Bohr postulierte bestimmte Bahnen, auf denen Elektronen sich befinden

können, ohne Energie zu verlieren. In den dazwischen gelegenen Bereichen

halten sich die Teilchen nicht auf. Sie können allerdings von einer

Bahn zur anderen wechseln, indem sie Strahlung einer genau definierten

Wellenlänge aufnehmen oder abgeben.

Dieses

Modell konnte einige experimentelle Resultate erklären, insbesondere

die spektralen Übergänge beim Wasserstoff und die diskreten

»Quantensprünge« bei den Energien. Es bot ein anschauliches Bild für die

einfachsten Vorgänge im Atom, versagte aber bei komplizierteren

Phänomenen.

Das sind zwei Beispiele für diverse Ideen

zwischen den Jahren 1900 und 1925, die mit herkömmlichen Ansichten

brachen, die Quantenphysik voranbrachten und sogar Nobelpreise wert

waren. Was also macht Heisenbergs Beitrag so besonders?

Alle Konzepte krankten an einem Problem: Sie bedienten sich an Bildern aus der klassischen Erfahrungswelt

Bis

zum Jahr 1925 gab es viele Modelle zu einzelnen Phänomenen, aber es

fehlte eine konsistente mathematische Beschreibung. Denn alle Konzepte

krankten an einem Problem: Sie bedienten sich an Bildern aus der

klassischen Erfahrungswelt, um die Vorgänge irgendwie begreiflich zu

machen. Für Heisenberg war das der zentrale Fehler. Schließlich hatte

niemals jemand ein Elektron auf einer Bahn um einen Atomkern kreisen

sehen. Heisenberg ließ nur zwei Dinge gelten: Beobachtungsgrößen, die

sich unzweifelhaft messen lassen, und mathematische Operationen, um sie

miteinander zu verbinden.

Die große Revolution der

Quantenmechanik gelang nicht wegen neu entwickelter Vorstellungen davon,

was mit Atomen und Strahlung passiert. Vielmehr war es nötig, sich von

solchen Bildern zunächst komplett zu lösen.

Heisenbergs große Umdeutung

Zu

dem, was auf Helgoland passiert ist, hat Heisenberg selbst Jahrzehnte

später seine Version aufgeschrieben. Sie ist der Ursprung der oft

erzählten Heldengeschichte. »Durch eine nach heutigen Maßstäben

reichlich umständliche Rechnung«, resümierte Heisenberg im Jahr 1969 in

seiner Autobiografie »Der Teil und das Ganze«, habe er in einer Tabelle

die einzelnen Terme zu den Beobachtungsgrößen bestimmt. So bewies er

seinen eigenen Worten zufolge die »mathematische Widerspruchsfreiheit

und Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenmechanik«.

Rückblickend

beschrieb er, wie er in einer Art Erweckungserlebnis »durch die

Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf einen tief darunter

liegenden Grund von merkwürdiger Schönheit« schaute. Heute überwiegen in

der Geschichtsforschung Zweifel daran, dass Heisenberg wirklich einen

solchen Heureka-Moment hatte. Die geradezu naturromantische Story von

einer plötzlichen Erleuchtung entspringt Heisenbergs eigener,

verklärender Dramatisierung einige Jahrzehnte später. Zeitgenössische

Quellen machen klar, dass Heisenberg zunächst an der Tragweite seiner

Ideen zweifelte und sich bei Kollegen rückversicherte, dass er überhaupt

auf der richtigen Spur war.

Jedenfalls, so viel ist sicher, reichte Heisenberg seine Erkenntnisse am 29. Juli 1925 bei der »Zeitschrift für Physik« zur Veröffentlichung ein.

Heisenbergs Umdeutung

Worum genau ging es in Heisenbergs bahnbrechender Arbeit aus dem Jahr 1925 mit dem Titel »Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen«? Die Rechnungen waren im Detail zwar kompliziert, aber die Kerngedanken lassen sich gut nachvollziehen.

Von klassischer Physik zur Quantentheorie

Allerdings

besaß Heisenbergs Schema aus damaliger Sicht eine Schwäche. Gerade die

sollte sich aber als wegweisend für die neue Quantenmechanik

herausstellen: Die Berechnungen waren nichtkommutativ. Demnach würde die

Reihenfolge, mit der man physikalische Größen misst, den Ausgang eines

Experiments beeinflussen. Ob man erst die Geschwindigkeit eines

Teilchens anschaut und dann seinen Ort, liefert andere Ergebnisse, als

wenn man den Ort zuerst feststellt und dann die Geschwindigkeit. Beide

Messungen lassen sich nicht folgenlos vertauschen.

Aus

Sicht der klassischen Mechanik ergibt das keinen Sinn. Ob ich erst die

Position und dann die Geschwindigkeit eines geworfenen Balls ermittle

oder umgekehrt, ändert nichts an seiner Flugbahn. Heisenberg selbst

wusste die kuriose Nichtkommutativität zunächst nicht so recht

einzuordnen. Er erwähnte diese Eigenschaft in seiner Veröffentlichung

nur knapp als »Schwierigkeit«. Vor allem aber waren Heisenbergs

Berechnungen nicht sonderlich elegant. Als er sie in Göttingen

selbstkritisch seinem Institutsleiter Max Born vorlegte, erkannte

dieser: bestimmte mathematische Objekte könnten das Ganze erheblich

vereinfachen, nämlich Matrizen, eine Art Tabelle. Bis zu diesem

Zeitpunkt waren Matrizen mit ihren eigenwilligen Regeln – auch

Matrizenrechnung ist nicht kommutativ – in der Physik nur vereinzelt

genutzt worden. Sie galten als abstrakte Objekte der reinen Mathematik.

Born war selbst nicht besonders geübt auf dem Gebiet. Sein ehemaliger

Student Pascual Jordan kannte sich da besser aus. Jordan hatte in

Göttingen dem Mathematiker Richard Courant bei dessen Arbeit am

zukünftigen Lehrbuchklassiker »Methoden der mathematischen Physik«

assistiert. Ein zentrales Thema: Matrizen.

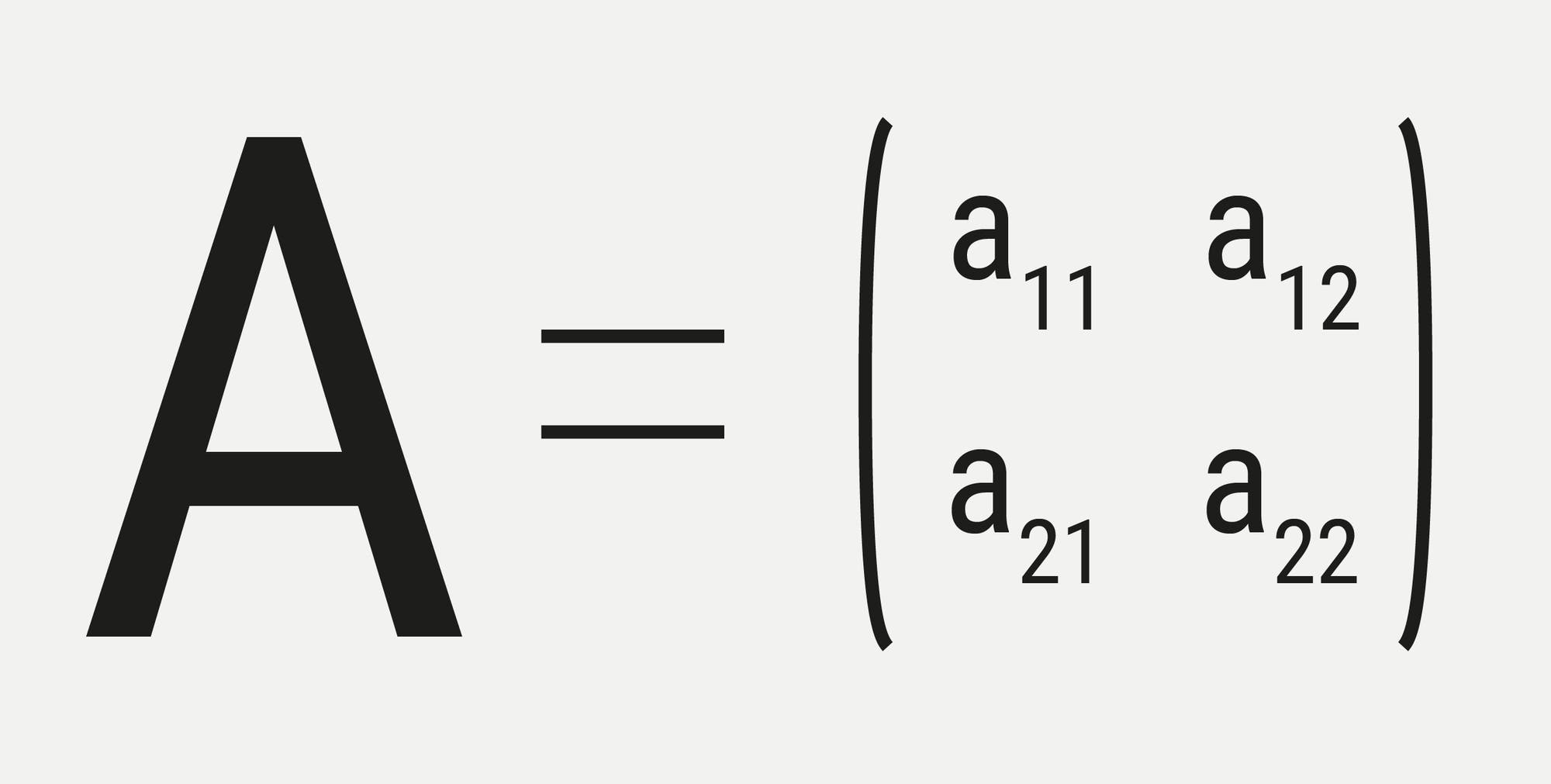

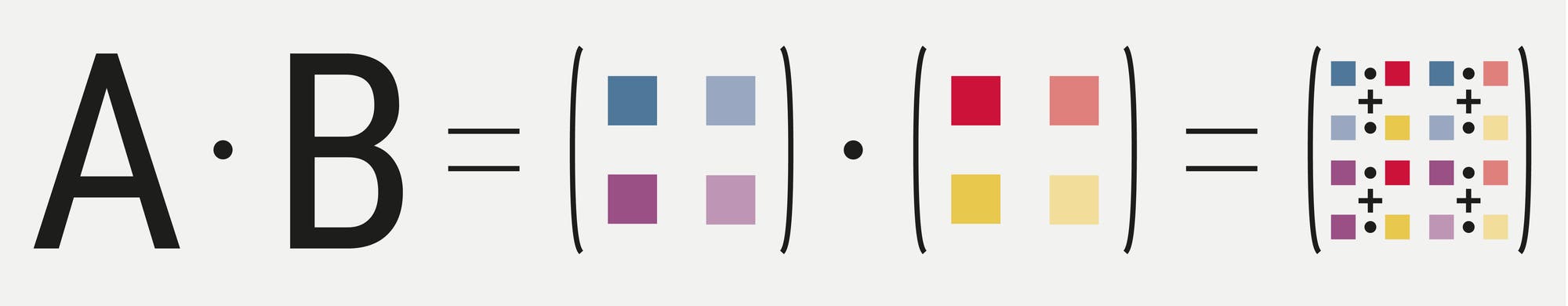

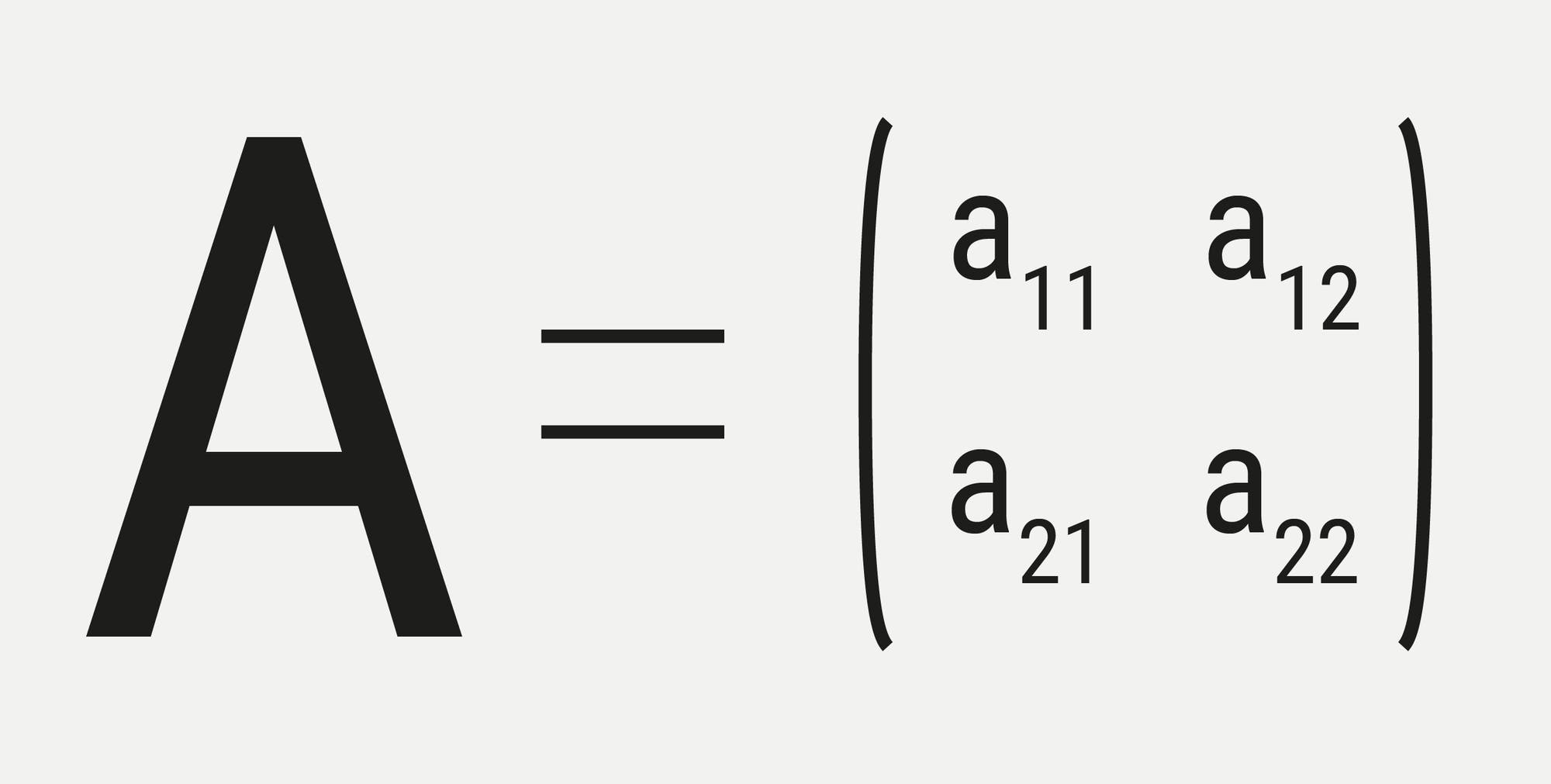

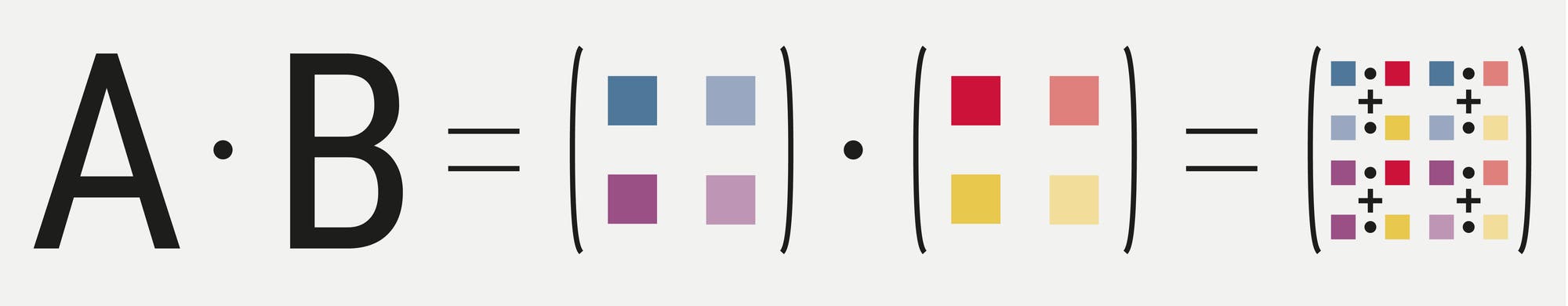

Eine

Matrix ordnet verschiedene Elemente in einer Tabelle an. Bei diesem

einfachen Beispiel besteht sie aus vier mathematischen Objekten in je

zwei Zeilen und Spalten. Matrizen können aber auch sehr viel mehr

Elemente enthalten, und sie müssen nicht quadratisch sein: Jede

Kombination von Zeilen- und Spaltenzahl ist möglich.

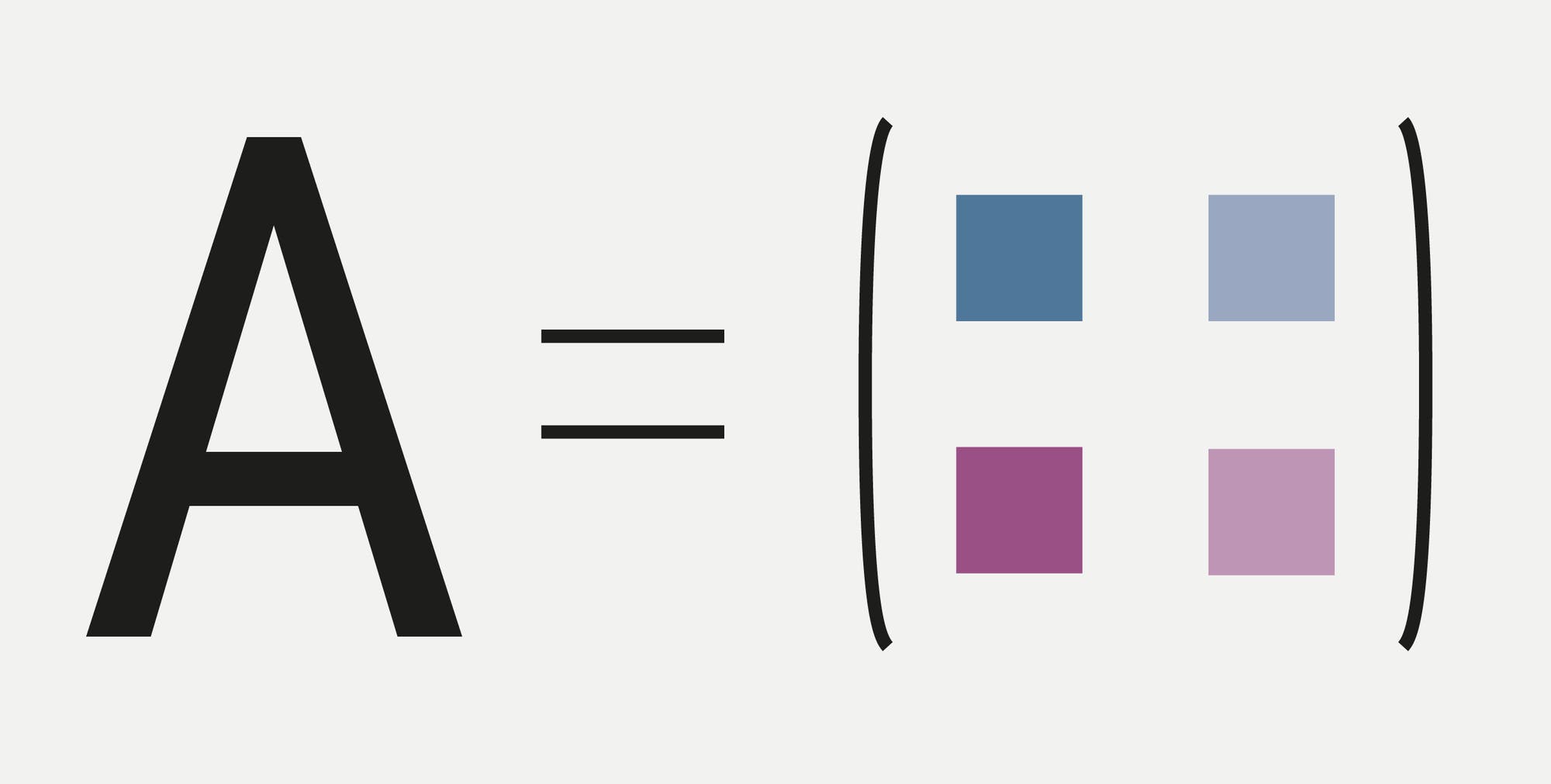

Die Objekte in einer Matrix können vielfältig sein. Hier sind es vier Farben.

Die Objekte in einer Matrix können vielfältig sein. Hier sind es vier Farben.

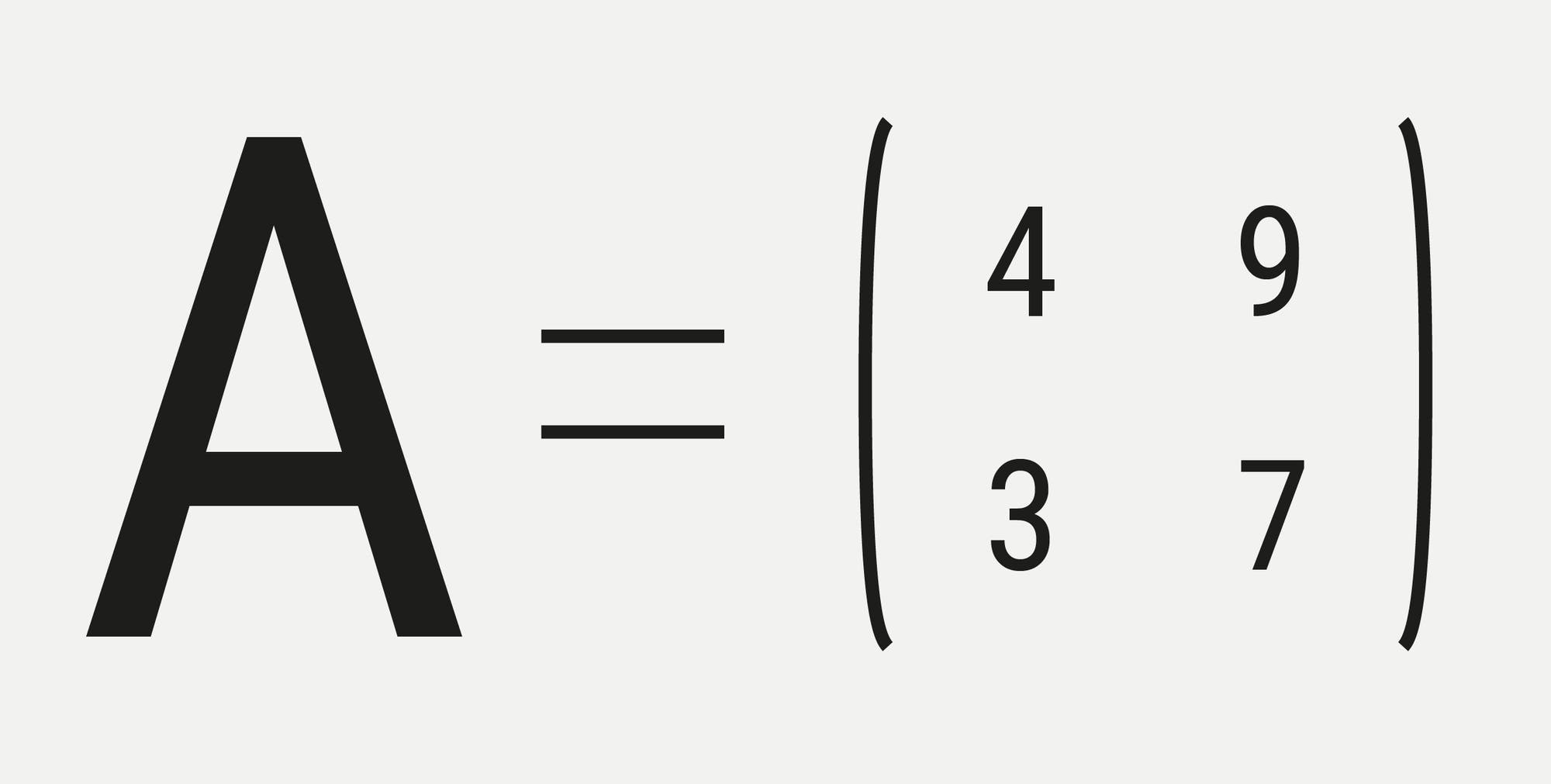

Oft enthalten Matrizen einfach Zahlenwerte. In der Physik lassen sich

damit zum Beispiel Bewegungen, Drehungen und andere Prozesse im Raum

beschreiben. Eine 2x2-Matrix würde man für den zweidimensionalen Raum

nutzen, eine 3x3-Matrix für drei Raumdimensionen, und in der

Relativitätstheorie sind vier Zeilen und Spalten üblich, um zusätzlich

die Zeitdimension zu betrachten.

Oft enthalten Matrizen einfach Zahlenwerte. In der Physik lassen sich

damit zum Beispiel Bewegungen, Drehungen und andere Prozesse im Raum

beschreiben. Eine 2x2-Matrix würde man für den zweidimensionalen Raum

nutzen, eine 3x3-Matrix für drei Raumdimensionen, und in der

Relativitätstheorie sind vier Zeilen und Spalten üblich, um zusätzlich

die Zeitdimension zu betrachten.

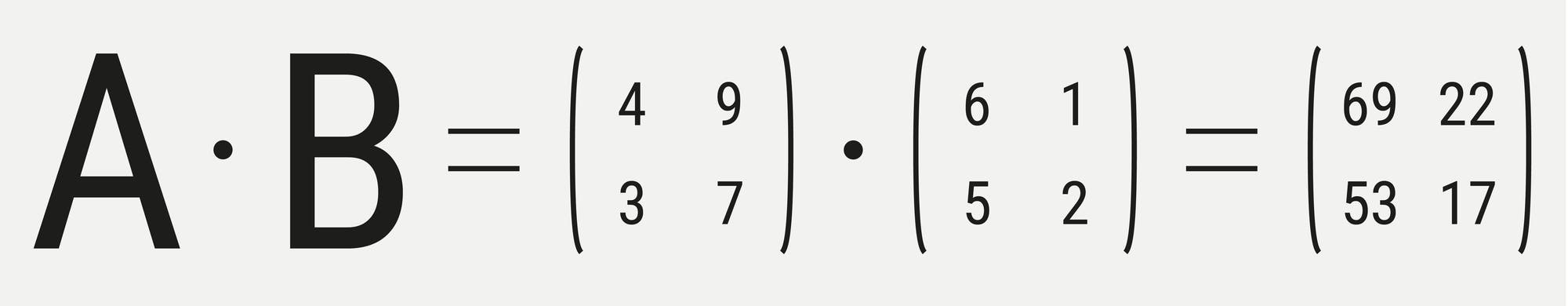

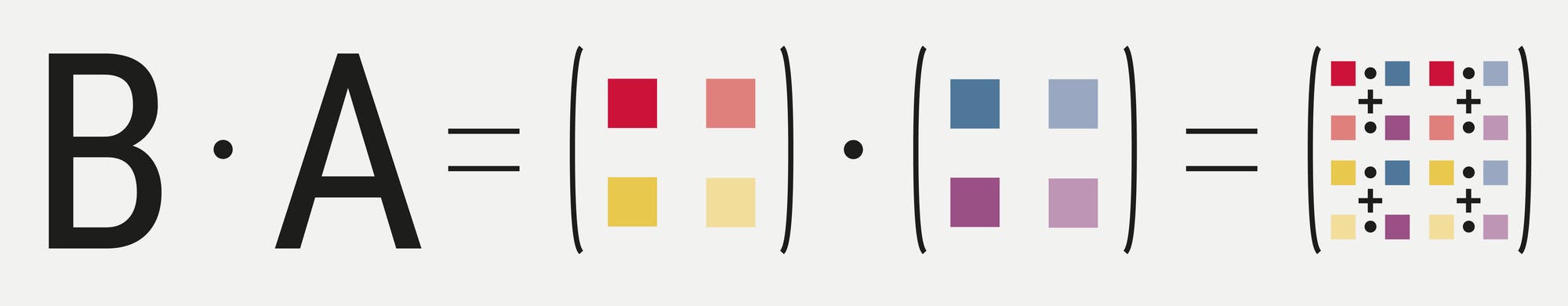

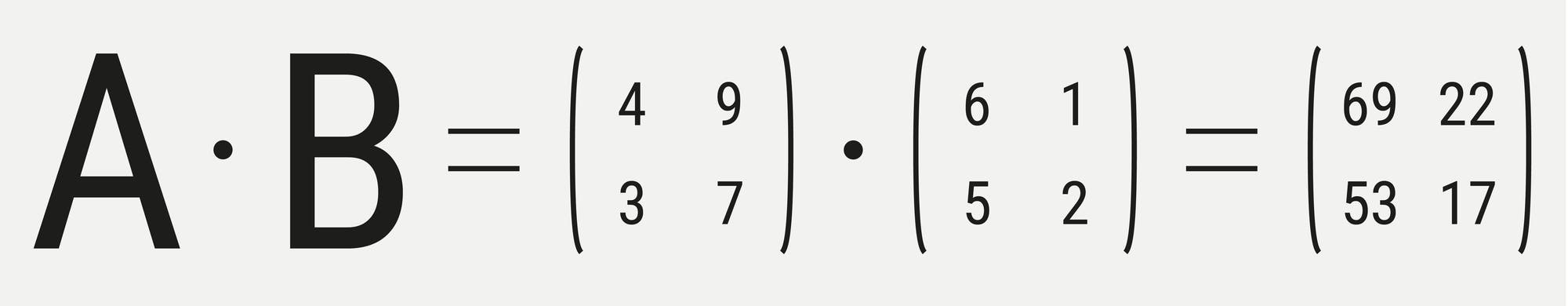

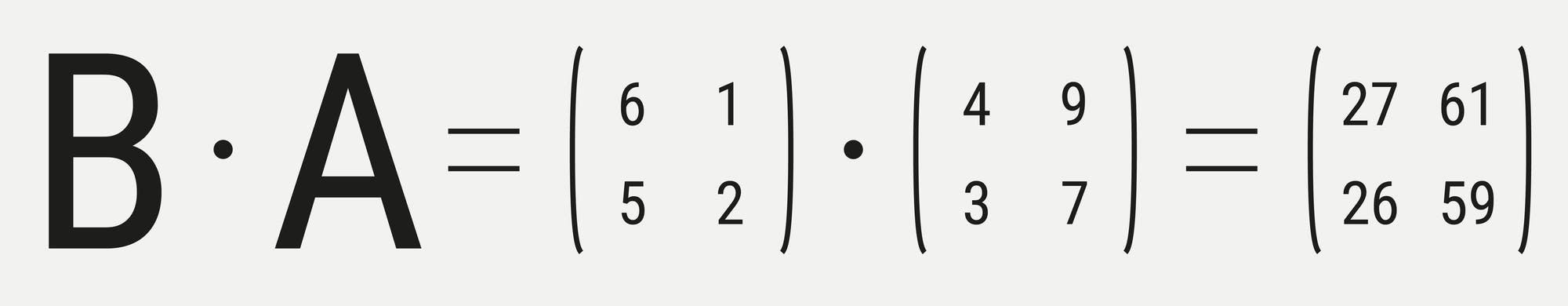

Man kann Matrizen multiplizieren und erhält als Ergebnis dann wieder

eine Matrix. Dabei muss man viele Terme miteinander verrechnen: Jeder

neue Eintrag entsteht, indem man die einzelnen Werte aus der

entsprechenden Zeile der ersten Matrix nacheinander mit denen aus der

zugehörigen Spalte der zweiten Matrix multipliziert und alles

aufsummiert.

Man kann Matrizen multiplizieren und erhält als Ergebnis dann wieder

eine Matrix. Dabei muss man viele Terme miteinander verrechnen: Jeder

neue Eintrag entsteht, indem man die einzelnen Werte aus der

entsprechenden Zeile der ersten Matrix nacheinander mit denen aus der

zugehörigen Spalte der zweiten Matrix multipliziert und alles

aufsummiert.

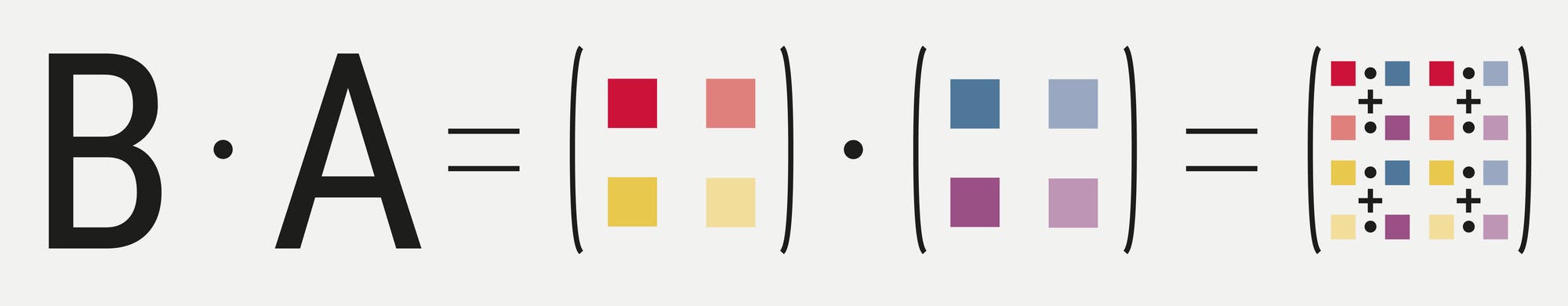

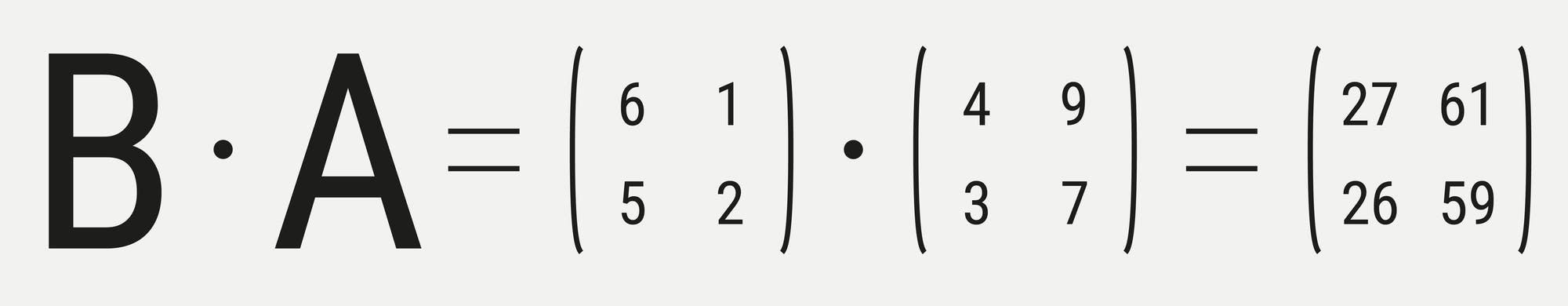

Eine Besonderheit der Matrizenmultiplikation ist, dass sie nicht

kommutativ ist. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob man die

Matrix A von links oder von rechts mit B multipliziert.

Eine Besonderheit der Matrizenmultiplikation ist, dass sie nicht

kommutativ ist. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob man die

Matrix A von links oder von rechts mit B multipliziert.

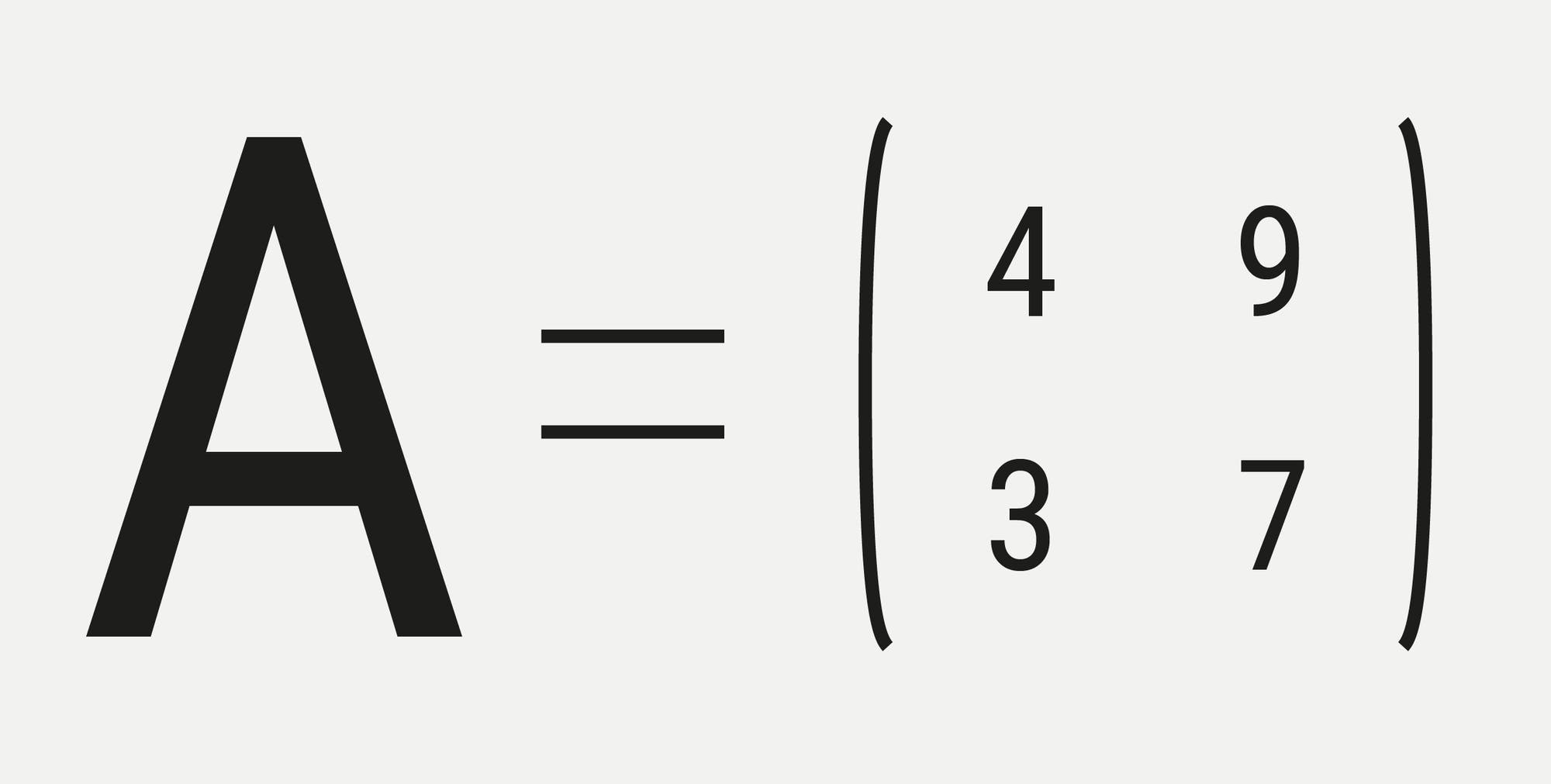

Einfach erkennen lässt sich die Nichtkommutativität am Beispiel von

Zahlen. Wenn man Matrix A von links mit Matrix B multipliziert, erhält

man für das Matrizenprodukt vier Einträge. Die

Einträge in der Matrix, die aus der Multiplikation von A und B

hervorgeht, unterscheiden sich von den Werten, die man erhält, wenn man B

mit A multipliziert. Im Allgemeinen ist bei Matrizen A mal B nicht

gleich B mal A – anders, als wir es von einfachen Zahlen kennen.

Einfach erkennen lässt sich die Nichtkommutativität am Beispiel von

Zahlen. Wenn man Matrix A von links mit Matrix B multipliziert, erhält

man für das Matrizenprodukt vier Einträge. Die

Einträge in der Matrix, die aus der Multiplikation von A und B

hervorgeht, unterscheiden sich von den Werten, die man erhält, wenn man B

mit A multipliziert. Im Allgemeinen ist bei Matrizen A mal B nicht

gleich B mal A – anders, als wir es von einfachen Zahlen kennen.

Im September 1925 reichten Born und Jordan eine Veröffentlichung bei der »Zeitschrift für Physik« ein,

in der sie Heisenbergs Ansatz mit Hilfe von Matrizen

weiterentwickelten. Dabei erklärten sie erst einmal ausführlich die

Grundlagen der Matrizenrechnung – die man heute bereits im Grundstudium

der Physik lernt. Schließlich schrieben die zwei Physiker gemeinsam mit Heisenberg im November 1925 eine Formulierung auf, die als »Dreimännerarbeit« bekannt wurde. Hier legten sie mit einer ausgearbeiteten »Matrizenmechanik« ein solides Fundament für die neue Quantenmechanik.

Das eigentlich Bahnbrechende an Heisenbergs Ansatz

Wenn

man aus moderner Sicht die ersten Berechnungen Heisenbergs aufs

Wesentliche herunterkocht, sticht ausgerechnet die »Schwierigkeit«, die

Nichtkommutativität, als wichtige Besonderheit heraus. Durch sie kommt,

wenn man den Impuls p (Masse mal Geschwindigkeit) eines Teilchens mit dem Ort q multipliziert, etwas anderes heraus, als wenn man umgekehrt q mal p rechnet. Und auf geradezu magisch wirkende Weise hängt die Differenz zwischen beiden Produkten mit ebenjener Konstante h zusammen, die Planck im Jahr 1900 eingeführt hatte: pq − qp = h⁄2πi.

Auch

diese entscheidende Formel findet man am Stadtfriedhof Göttingen, wenn

man von Plancks Grab weiter zu Max Borns Ruhestätte läuft. Dort steht

sie unter Borns Namen graviert, mit ihm verbunden für die Nachwelt.

Dieser Zusammenhang war, nach Plancks Konstante, die zweite wegweisende

Erkenntnis für die Quantenmechanik: Ort und Impuls lassen sich nicht auf

klassische Weise fassen. Deswegen kann es im Quantenreich keine klar

umrissenen Bahnen geben, weder um Atome noch sonstwo.

Nichtkommutativität für die Ewigkeit | Auf dem Stadtfriedhof von

Göttingen befindet sich das Grab von Max Born. Die eingravierte Formel

unter seinem Namen, in der das plancksche Wirkungsquantum vorkommt,

drückt aus, dass quantenmechanische Größen sich nicht einfach

vertauschen lassen.

Dieses

grundlegende Prinzip führte Heisenberg bald darauf näher aus. Der

Physiker schuf damit das, wofür er heute am bekanntesten ist: die nach

ihm benannte Unschärferelation. Er stellte fest, dass miteinander

verknüpfte Größen wie p und q »simultan nur mit einer charakteristischen Ungenauigkeit bestimmt werden können«, wie er in einer 1927 publizierten Arbeit beschrieb. Auch zu dieser Einsicht gelangte Heisenberg übrigens nicht allein, sondern laut einer Fußnote durch »vielfache Anregung« seines Kollegen Wolfgang Pauli, mit dem er sich über Jahre intensiv austauschte.

Eine

Veranschaulichung des Prinzips lieferte Heisenberg gleich mit. Wenn man

beispielsweise den Aufenthaltsort eines Elektrons bestimmen möchte,

muss man hingucken. Dazu lässt man Licht auf das Teilchen fallen, denn

sonst sieht man ja nichts. Doch dadurch gibt man dem Elektron einen

Stoß, man verändert dessen Impuls. Und will man präziser messen, muss

die Energie des Lichts größer sein: »Je genauer der Ort bestimmt ist,

desto ungenauer ist der Impuls bekannt und umgekehrt.«

Das

Jahr 1925 legte also die Basis für einen konzeptionell völlig neuen,

umfassenden Blick auf die Quantenwelt. Schnell wurde der physikalischen

Gemeinschaft klar, dass dieser mathematische Weg auch praktisch

funktionierte. So berechnete Pauli mit den neuen Regeln erfolgreich die

Zustände des Wasserstoffatoms. Es ist zwar das einfachste Atom, aber es

galt bereits als notorisch schwieriger Anwendungsfall. Am Wasserstoff

musste sich jede Theorie messen lassen. Im Gegensatz zu Bohrs Atommodell

bestand die Matrizenmechanik den Test bravourös.

Urheber der

Revolution war also nicht Heisenberg allein – schon gar nicht einzig

sein Aufenthalt auf Helgoland. Der Held war Teil einer

Heldenmaschinerie. Immerhin, das Jahr scheint gut gewählt. Oder doch

nicht? Auftritt eines Widersachers.

Konkurrenz durch Wellen

Gerade,

als die Matrizenmechanik erste Triumphe feierte, sorgte eine andere

Interpretation der Quantenwelt für Aufsehen. Der österreichische

Physiker Erwin Schrödinger beschrieb im Jahr 1926

das Verhalten von Teilchen nicht mit unhandlichen

Matrixmultiplikationen, sondern mit Hilfe eines viel vertrauteren

Mechanismus: Schrödinger formulierte alles mit Wellen, die sich von

einem gewissen Anfangszustand an ausbreiten.

Das

hielt Einsteins Einsicht aus dem Jahr 1905 den Spiegel vor. Einstein

hatte Licht, das ehemals als Welle galt, auch Teilchencharakter

zugeschrieben. Nun begriff Schrödinger vermeintlich punktförmige

Teilchen, wie Elektronen, ihrerseits als Wellen. Die Idee hatte kurz

zuvor der französische Physiker Louis de Broglie ins Spiel gebracht.

Schrödingers

Ansatz: Die Wellenfunktion des Teilchens verändert sich mit der Zeit.

So lässt sich zu jedem Zeitpunkt vorhersagen, in welchem Zustand ein

System ist. Das beschreibt viele physikalische Vorgänge elegant und

einfach. Diese »Wellenmechanik« liefert mathematisch gesehen dieselben

Ergebnisse wie die Matrizenmechanik. Das ließ sich bald darauf beweisen.

Schrödingers nachvollziehbare Wellen waren für viele Zeitgenossen reizvoller als die abstrakten Matrizen

Schrödingers

nachvollziehbare Wellen – und seine in der Physik bereits etablierten

Differenzialgleichungen – waren für viele Zeitgenossen reizvoller als

die abstrakten Matrizen. Die Wellenmechanik hatte auch praktische

Vorteile; veränderliche Prozesse lassen sich damit recht einfach

berechnen. Vieles kann man im Wellenbild leicht, geradezu intuitiv

fassen.

Allerdings

lässt sich Schrödingers Ansatz gerade deshalb als Schwäche auslegen.

Das vertraute Bild von Wellen suggeriert Anschaulichkeit – und das für

eine Welt, die doch offenbar völlig anders funktioniert als in unserer

Erfahrung. In der Wellenmechanik ist nun wieder alles auf gewisse Weise

deterministisch: Kennt man die Wellenfunktion zu einer bestimmten Zeit,

kann man sie auch für alle darauf folgenden Zeitpunkte berechnen. Für

viele wirkte Schrödingers Bild gerade deshalb so attraktiv. Wer könnte

es ihnen nach zwei Jahrzehnten verwirrender Suche nach der Natur der

Quanten verdenken?

Born schlug noch im Jahr 1926 eine eigene Interpretation vor,

die Wellen- und Teilcheneigenschaften verband. Er verwies dabei auf

eine Bemerkung Einsteins, »dass Wellen nur dazu da seien, um den

korpuskulären Lichtquanten den Weg zu weisen«.

Übertragen auf die

Quantenmechanik bedeute das: Schrödingers Wellen seien lediglich ein

»Führungsfeld«, das sich entsprechend der Schrödingergleichung im Raum

ausbreite. Es zeige den Teilchen gewissermaßen die Möglichkeiten, die

sie haben, eine Bahn einzuschlagen. Welchen Weg das Teilchen dann aber

tatsächlich nimmt und an welchem Ort es erscheint, das sei rein

zufällig. Damit gab Born die theoretische Determiniertheit der

Wellenmechanik auf, ohne auf ihren praktischen Nutzen zu verzichten. Mit

dem Ansatz lässt sich die Chance berechnen, ein Teilchen an einer

bestimmten Stelle anzutreffen: Die Amplitude der Wellen – wie stark sie

ausschlagen – liefert die Wahrscheinlichkeit dafür, das Teilchen dort zu

beobachten.<

Unerträgliche Unanschaulichkeit

Die

erste radikale Aussage der Quantenmechanik war das, was etwa Planck,

Einstein und Bohr früh herausgearbeitet hatten: nämlich dass die Welt im

Kleinsten unteilbare Schritte macht. Revolutionärer war jedoch die

Erkenntnis von Heisenberg und Born: Wohin diese Quantenschritte führen,

ist unvorhersagbar.

Borns statistische Interpretation legt

schonungslos offen, was die Quantenmechanik so schwierig zu begreifen

macht. Einerseits ist aus dem Alltag völlig klar, dass sich Dinge in

einem eindeutigen Zustand befinden: Eine Katze ist entweder tot oder

lebendig, und es wäre Unsinn, zu behaupten, sie sei beides gleichzeitig.

Das ist das Argument aus Schrödingers inzwischen berühmtem

Gedankenexperiment, das er 1935 beschrieb.

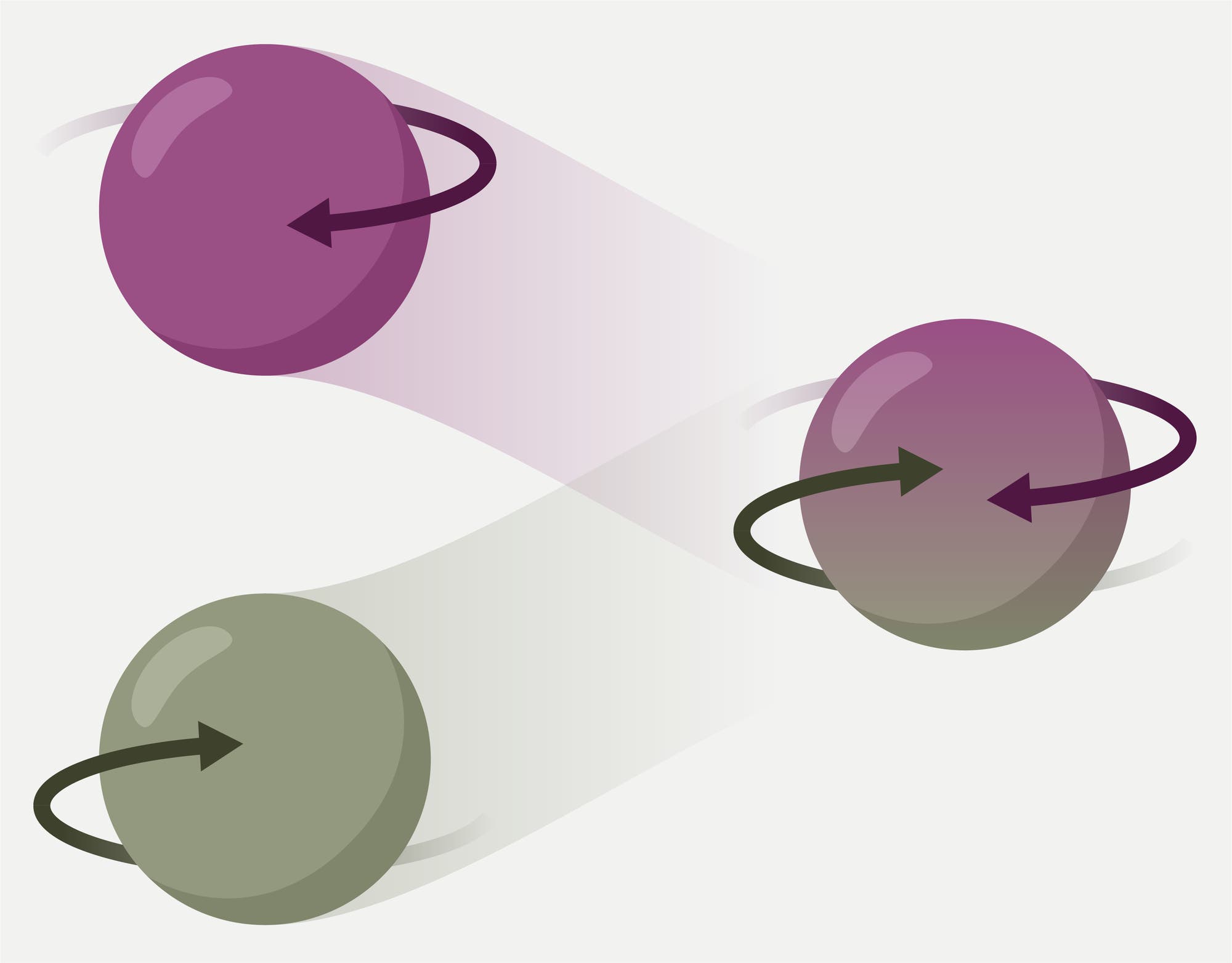

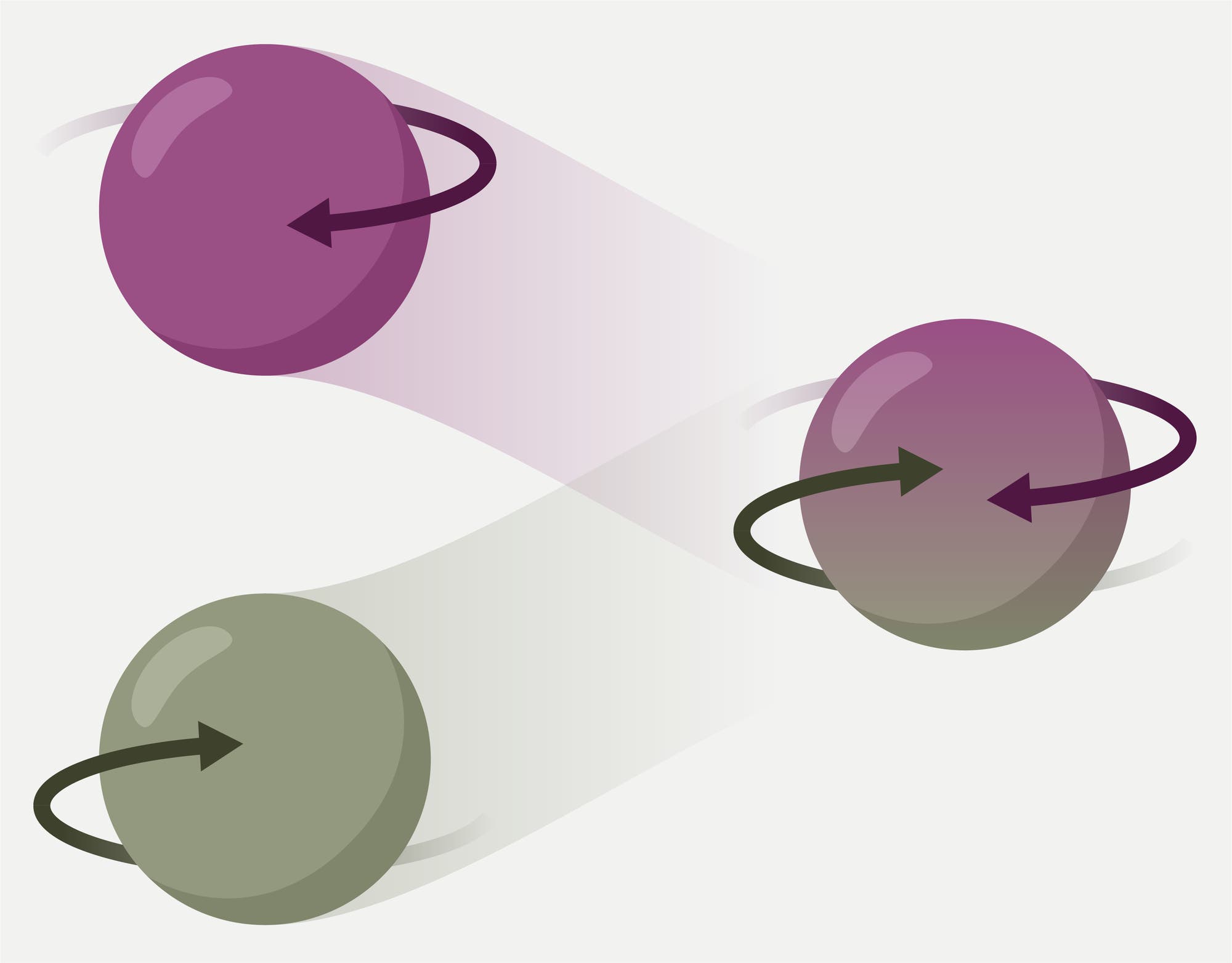

Quantenmechanische Superposition

Wenn

bei einem System mehrere verschiedene Zustände möglich sind, ist laut

unserer Alltagserfahrung immer nur entweder der eine oder der andere

realisiert. In der Quantenphysik können aber auch beide gleichzeitig

vorliegen.

Bei

einem solchen Überlagerungszustand hat beispielsweise der Drehsinn

eines Teilchens mehrere Werte – gewichtet mit ihrer jeweiligen

Wahrscheinlichkeitsamplitude. Erst durch eine Messung entscheidet sich,

in welchem tatsächlichen Zustand man das Quantensystem vorfindet, ob

sich das Teilchen also etwa links- oder rechtsherum dreht.

Andererseits

suggerieren uns Schrödingers Wellen, dass sich in einem Quantensystem

alles in einem Ozean der Überlagerungen unendlich vieler Zustände

befindet. Das Ganze offenbart sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

in einem konkreten Zustand erst dann, wenn wir hinschauen. Völlig

zufällig. Schrödinger wollte diese fundamental neue Unbestimmtheit nicht

akzeptieren. Auch Einstein nicht: Gott würfle nicht, schrieb er an Born

in einem oft zitierten Brief.

Erbitterte Auseinandersetzungen – bis heute

Damit

entbrannte der bislang größte Streit der Quantenmechanik. Die Fachwelt

war gespalten zwischen denen, die der von Zufall geprägten

Interpretation anhingen – gewisse Ereignisse lassen sich ganz

grundlegend auf keine Ursache zurückführen – und denen, die »verborgene

Variablen« vermuteten. Das sind unsichtbare Parameter, die Ereignisse

miteinander verknüpfen auf eine Weise, die wir bloß nicht messen können.

Irgendwelche Verbindungen muss es geben – in der Quantenmechanik heißen

sie Verschränkung.

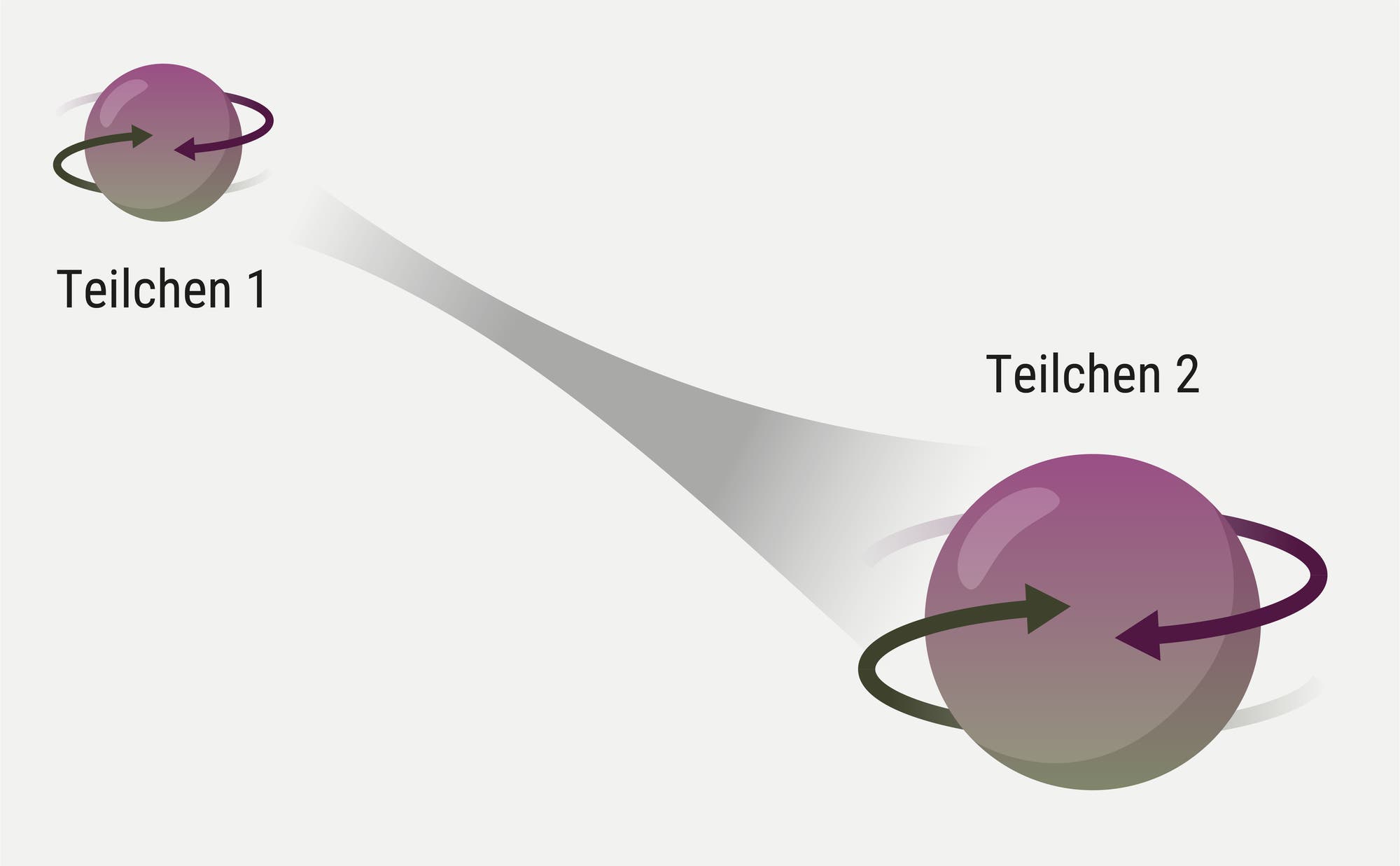

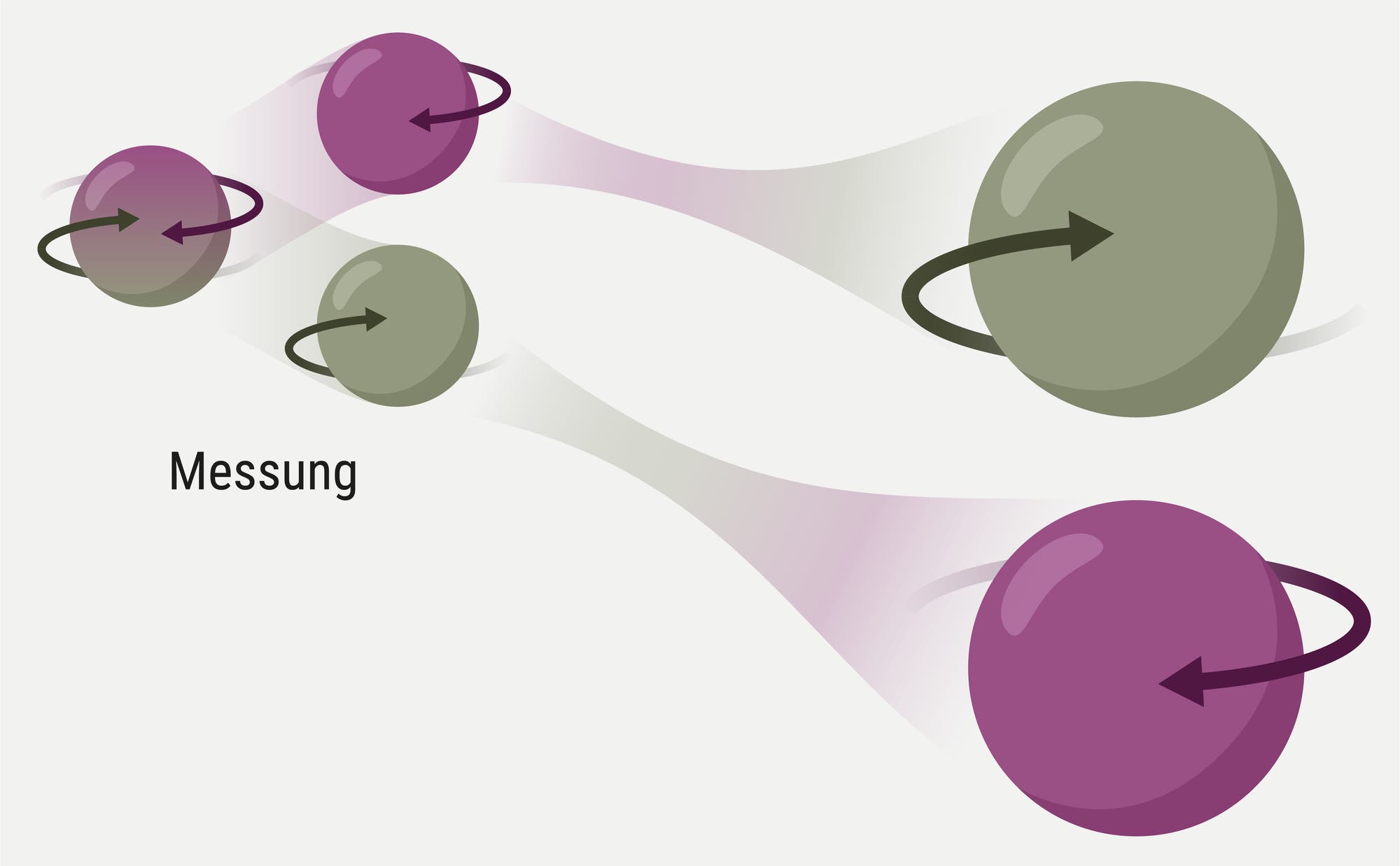

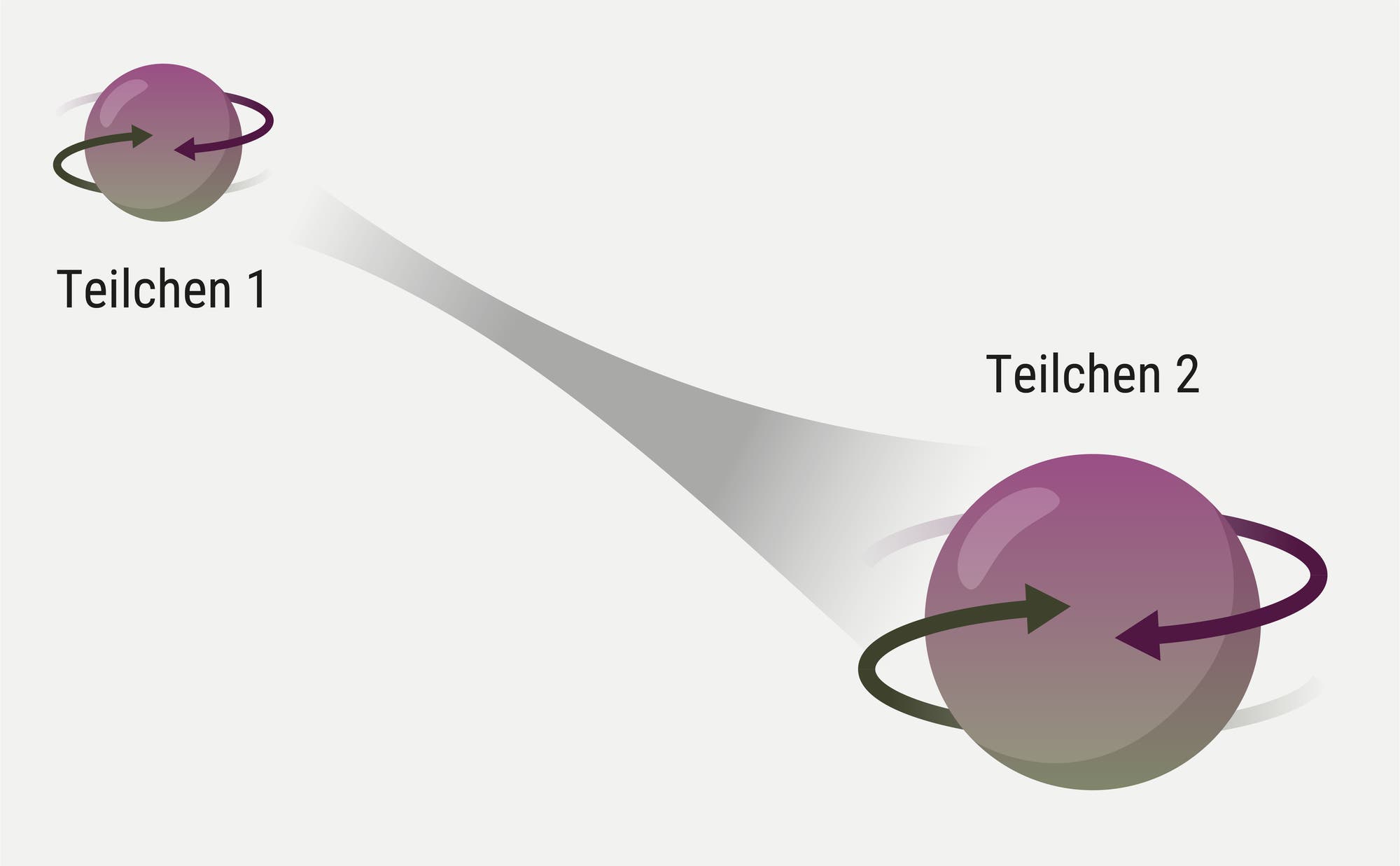

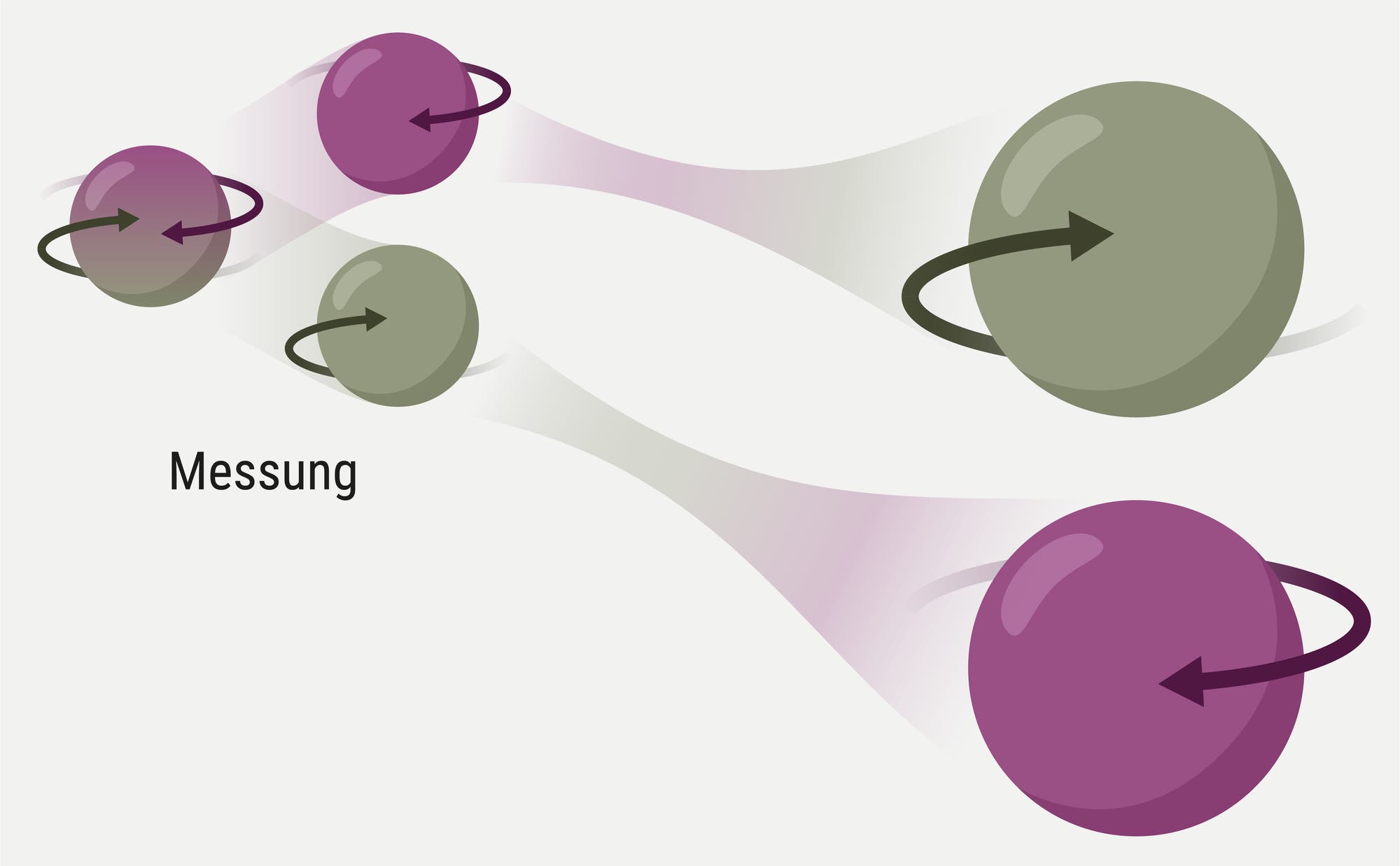

Quantenverschränkung

In

der Quantenmechanik können in einem zusammengesetzten System mehrere

Zustände miteinander verknüpft sein – auf eine Weise, die sich klassisch

nicht erklären lässt.

Hier

befinden sich Teilchen 1 und Teilchen 2 jeweils in einer Überlagerung

von zwei möglichen Drehungen und sind miteinander verschränkt. Das

Besondere an der Verschränkung: Wenn man einen der beiden Partner durch

Messung auf einen eindeutigen Zustand festlegt, dann erhält auch der

andere sofort einen bestimmten Zustand.

Beispielsweise

können die Drehrichtungen von Teilchen 1 und 2 so miteinander verknüpft

sein, dass Teilchen 2 stets andersherum rotiert als Teilchen 1. Dann

legt man den Drehsinn von Teilchen 1 durch eine Messung fest – und kennt

in diesem Moment zugleich den Zustand von Teilchen 2. Das gilt selbst

dann, wenn dieses sich so weit vom ersten Teilchen entfernt befindet und

seinerseits so schnell gemessen wird, dass sich beide Experimente

keinesfalls gegenseitig beeinflussen können.

Jahrzehnte

später ließ sich die Existenz mancher solcher Parameter experimentell

ausschließen. Dabei ging es um solche, die »lokal« sind und nur ihre

unmittelbar erreichbare Umgebung beeinflussen. Heute ist klar: Teilchen

können stärker miteinander verknüpft sein, als es eine lokale Theorie

mit verborgenen Variablen zulassen würde. Dafür gab es im Jahr 2022 einen Nobelpreis. Doch viele Fragen zur wahren Natur der Quantenmechanik bleiben offen.

Deshalb

dauert noch heute die Diskussion darüber an. Weiterhin gibt es

Deutungen der Quantenmechanik, die auf verborgene Variablen setzen. Dann

gäbe es irgendetwas, was alles im Universum vorherbestimmt.

Dass die Quantenmechanik mitsamt ihrer Verschränkung einen

statistischen Charakter hat, sei Zeichen einer unvollständigen Theorie,

so die Anhänger dieser Sichtweise.

Welches Bild das beste ist, ist heute so wenig klar wie vor 100 Jahren

Etliche

verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik haben versucht, sich

auf die seltsamen Phänomene des Mikrokosmos einen Reim zu machen. Sie

sollen die zahlreichen Paradoxa auflösen, die entstehen, wenn Objekte

zugleich Teilchen und Wellen sind. Oder wenn sich Zustände überlagern

und offenbar erst durch Messungen festgelegt werden. Oder wenn etwas an

einem Ort mit etwas anderem, weit Entferntem auf klassisch unfassbare

Weise verschränkt sein kann. Welches Bild das beste ist – und ob man

sich überhaupt ein Bild machen kann – ist heute so wenig klar wie vor

100 Jahren. Sicher ist seit 1925 nur: Mathematisch funktioniert alles.

»Shut up and calculate!« – »Halt die Klappe und rechne!« – wurde

deswegen zu einem geflügelten Wort. Das stößt vielen auf. Denn

wer diesem Mantra stur folgt, erhält zwar stets präzise Ergebnisse,

erstickt aber jede kritische Auseinandersetzung, jede Suche nach

Verständnis. Vielleicht auch jede Kreativität, die von jahrzehntelangen

Diskursen rund um die Wunder der Quantenwelt beflügelt wurde.

Philosophische Diskussionen mögen fruchtlos erscheinen, aber: Moderne

Anwendungen wie Quantenkryptografie und Quantencomputer verdanken wir

gerade auch dem Ausloten der Grenzen der Quantenmechanik und der

experimentellen und theoretischen Suche nach Schlupflöchern.

Mathematisch ist alles klar, anschaulich nichts

Schon

jetzt ist absehbar, dass wir im Jahr 2035 erneut ein 100-jähriges

Quantenjubiläum feiern werden. Denn 1935 erweckte sowohl Schrödinger

seine berühmte Katze zum Leben (oder tötete sie). Zudem ging ein

weiteres Gedankenexperiment in die Geschichte ein, mit dem Albert

Einstein und seine Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen 1935 zeigen

wollten, dass die Quantenmechanik unvollständig sei: Zwei weit

voneinander entfernte Teilchen könnten sich auf scheinbar unzulässige

Weise gegenseitig beeinflussen. Diese Diskussionen drehten sich längst

nicht mehr um die grundlegende Mathematik hinter der Theorie. Zehn Jahre

nach Heisenbergs Umdeutung war das kein großes Thema mehr. Stattdessen

versuchten nun alle, die Quantenmechanik zu deuten.

Während

die Welt also auf das erste umfassende Konstrukt der Quantenwelt

zurückblickt, sind die konzeptuellen Schwächen noch immer nicht

ausgeräumt. Mathematisch gesehen ist seit 100 Jahren alles klar,

anschaulich gesehen nichts. Vielleicht ändert sich das im kommenden

Jahrzehnt. Es läuft eine fieberhafte Suche nach einer Theorie der

Quantengravitation, die unsere fundamentalen Konzepte der größten und

kleinsten Skalen verbindet. Gleichzeitig kratzen immer präzisere

Experimente an den Grenzen zwischen klassischer und Quantenwelt. Damit

kommen wir eventuell einer Antwort darauf näher, was Quanten

eigentlich sind.

Im Jahr 2035 gibt es womöglich eine ganz neue

Interpretation der Quantenmechanik. Wenn dann neue Heldengeschichten

geschrieben werden, lohnt sich die Erinnerung an Heisenberg. Erkenntnis

entstand schon damals nicht in Abgeschiedenheit. Die Natur offenbart

nicht von selbst ihre geheimen, Schwindel erregend schönen

mathematischen Formen. Wir entreißen sie ihr im Streit.

Manchmal

brauchen wir eine eingängige Geschichte, um uns für etwas zu begeistern.

Aber die vielschichtige Story hinter der Kurzversion verdeutlicht, was

auch die Zukunft der Quantenmechanik prägen wird. Wenn Wissenschaft

bereits vor 100 Jahren nur durch das Nebeneinander konkurrierender

Ansätze, durch intensiven Austausch und leidenschaftlich geführte

Debatten vorankam, dann gilt das umso mehr für die gegenwärtige Physik.

Nota. - Das sollte ich wohl besser nicht kommentieren. Ich leg mir ein wenig Zeit zurecht und lese es in aller Ruhe, und wo nötig zwei oder dreimal - und, weil ja Ferien sind, vielleicht ein paar Tage lang.

JE

aus Tagesspiegel, 29. 7. 2025 Dame mit Rosenhut, 1908 zu Geschmackssachen

aus Tagesspiegel, 29. 7. 2025 Dame mit Rosenhut, 1908 zu Geschmackssachen

Die Objekte in einer Matrix können vielfältig sein. Hier sind es vier Farben.

Die Objekte in einer Matrix können vielfältig sein. Hier sind es vier Farben. Oft enthalten Matrizen einfach Zahlenwerte. In der Physik lassen sich

damit zum Beispiel Bewegungen, Drehungen und andere Prozesse im Raum

beschreiben. Eine 2x2-Matrix würde man für den zweidimensionalen Raum

nutzen, eine 3x3-Matrix für drei Raumdimensionen, und in der

Relativitätstheorie sind vier Zeilen und Spalten üblich, um zusätzlich

die Zeitdimension zu betrachten.

Oft enthalten Matrizen einfach Zahlenwerte. In der Physik lassen sich

damit zum Beispiel Bewegungen, Drehungen und andere Prozesse im Raum

beschreiben. Eine 2x2-Matrix würde man für den zweidimensionalen Raum

nutzen, eine 3x3-Matrix für drei Raumdimensionen, und in der

Relativitätstheorie sind vier Zeilen und Spalten üblich, um zusätzlich

die Zeitdimension zu betrachten. Man kann Matrizen multiplizieren und erhält als Ergebnis dann wieder

eine Matrix. Dabei muss man viele Terme miteinander verrechnen: Jeder

neue Eintrag entsteht, indem man die einzelnen Werte aus der

entsprechenden Zeile der ersten Matrix nacheinander mit denen aus der

zugehörigen Spalte der zweiten Matrix multipliziert und alles

aufsummiert.

Man kann Matrizen multiplizieren und erhält als Ergebnis dann wieder

eine Matrix. Dabei muss man viele Terme miteinander verrechnen: Jeder

neue Eintrag entsteht, indem man die einzelnen Werte aus der

entsprechenden Zeile der ersten Matrix nacheinander mit denen aus der

zugehörigen Spalte der zweiten Matrix multipliziert und alles

aufsummiert. Eine Besonderheit der Matrizenmultiplikation ist, dass sie nicht

kommutativ ist. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob man die

Matrix A von links oder von rechts mit B multipliziert.

Eine Besonderheit der Matrizenmultiplikation ist, dass sie nicht

kommutativ ist. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob man die

Matrix A von links oder von rechts mit B multipliziert.

Einfach erkennen lässt sich die Nichtkommutativität am Beispiel von

Zahlen. Wenn man Matrix A von links mit Matrix B multipliziert, erhält

man für das Matrizenprodukt vier Einträge.

Einfach erkennen lässt sich die Nichtkommutativität am Beispiel von

Zahlen. Wenn man Matrix A von links mit Matrix B multipliziert, erhält

man für das Matrizenprodukt vier Einträge.